にんにくや玉ねぎに含まれる成分「アリシン」は、血液をサラサラにしたり、疲労回復や免疫力アップに役立つ注目の栄養素です。独特の香りの正体でもあるアリシンは、生活習慣病の予防や抗菌作用など、健康効果が科学的にも裏づけられています。

本記事では、アリシンの基礎知識から効果・効能、効率的な摂取方法、さらにおすすめのアリシンサプリや食品ランキングまで徹底解説。毎日の食事やサプリ習慣に取り入れるヒントをお届けします。

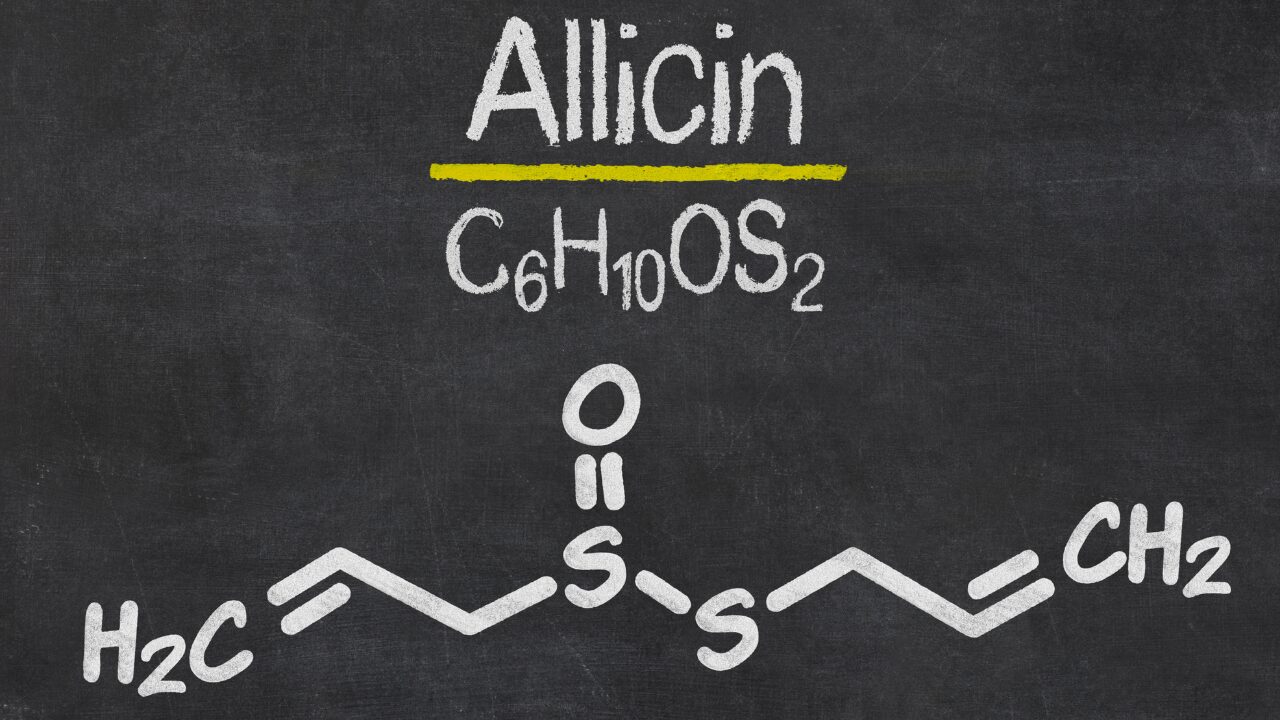

アリシンとは?にんにく・玉ねぎに含まれる注目成分

アリシンは、にんにくや玉ねぎなどのネギ科の野菜に含まれる硫黄化合物で、強力な健康効果が注目されている成分です。

もともと野菜の中にアリシンがそのまま存在しているわけではなく、切ったり刻んだりしたときに生成される成分である点が特徴的です。

アリシンの成り立ちと特徴

にんにくや玉ねぎの細胞の中には「アリイン」という無臭の物質が含まれています。

これを切ったり潰したりすると「アリナーゼ」という酵素が働き、アリイン → アリシンに変化します。

このときに発生するのが、あの独特の刺激臭や辛味です。つまり、アリシンは調理過程や細胞の破壊によって初めて生まれる成分なのです。

特徴としては、

-

揮発性が高く、加熱すると壊れやすい

-

短時間で別の成分に変化しやすい

-

生の状態や刻んですぐに摂ると効率がよい

といった点が挙げられます。

にんにく・玉ねぎ特有の香りの正体

にんにくや玉ねぎを刻んだときに感じる強い香りや刺激の正体こそが「アリシン」です。

これは野菜自身が外敵(虫や菌など)から身を守るために生み出す“天然の防御成分”でもあります。

私たちが食べると、このアリシンが血液をサラサラにしたり、抗菌作用を発揮したりといった健康効果につながります。

つまり「ツンとした香り」=「体にうれしいパワーの源」だと言えるのです。

アリシンの主な効果・効能【科学的根拠あり】

にんにくや玉ねぎに含まれるアリシンは、独特の香りだけでなく、健康をサポートする多くの働きが研究で確認されています。ここでは代表的な効果を4つ紹介します。

血液をサラサラにする効果

アリシンは、血小板が固まりすぎるのを防ぎ、血液の流れをスムーズにする作用があります。

これにより、動脈硬化や血栓のリスクを下げ、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気の予防にもつながると考えられています。

実際に、にんにくを日常的に摂取する人は、血圧やコレステロール値が改善したという研究報告もあり、心血管系の健康維持に役立つ可能性が高いといえるでしょう。

抗菌・抗ウイルス作用

アリシンは自然界における強力な抗菌物質です。

大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える働きが確認されているほか、インフルエンザウイルスなど一部のウイルスにも効果を示すとされています。

そのため、風邪や感染症が流行しやすい季節に免疫サポート成分として注目されており、「食べる自然の抗生物質」と呼ばれることもあります。

疲労回復・スタミナアップ

にんにく=スタミナ食材といわれる理由の一つが、このアリシンの働きです。

アリシンは、体内のビタミンB1と結合して「アリチアミン」という成分に変化します。

このアリチアミンは、エネルギー代謝を助け、疲労物質である乳酸の分解を促進。結果として、疲労回復を早め、体力の維持・向上に役立つのです。

そのため、にんにくや玉ねぎは「疲れを感じたとき」「体力をつけたいとき」にぴったりの食材といえるでしょう。

生活習慣病の予防効果

アリシンは、血圧や血糖値、コレステロール値に関わる働きを持ち、生活習慣病予防にも効果的と考えられています。

-

血圧を下げる作用 → 高血圧の予防

-

LDL(悪玉)コレステロールを抑える作用 → 動脈硬化予防

-

抗酸化作用 → 老化や生活習慣病のリスク軽減

これらの働きにより、日常的にアリシンを摂取することは、心臓病・糖尿病・メタボリックシンドロームなどの予防に役立つと期待されています。

アリシンを効率よく摂る方法

アリシンは健康効果が高い一方で、非常に壊れやすい成分です。調理法や食べ方次第で摂取量が大きく変わるため、ポイントを押さえて取り入れることが大切です。

調理のコツ(加熱・刻み方・食べ合わせ)

-

刻んでから数分置くのがポイント

にんにくや玉ねぎを刻んだ直後は、アリインからアリシンへ変化する途中段階です。

すぐに加熱すると酵素反応が止まってしまうため、5〜10分ほど置いてから調理するとアリシンがしっかり生成されます。 -

加熱しすぎに注意

アリシンは熱に弱く、長時間の加熱で失われてしまいます。炒め物やスープに使う場合は、調理の最後に加えるのがおすすめです。 -

相性の良い食材と組み合わせる

-

ビタミンB1を多く含む食品(豚肉・玄米など)と一緒に摂ると、アリチアミンが生成され疲労回復効果が高まります。

-

油と一緒に調理すると、脂溶性の栄養素とともに吸収率が上がりやすいです。

-

食事で摂る vs サプリで補う

-

食事で摂るメリット

-

香りや風味を楽しみながら自然に摂取できる

-

他の栄養素(食物繊維やポリフェノールなど)も一緒に取れる

-

調理法を工夫すれば効率よく摂取可能

-

-

サプリで摂るメリット

-

アリシンは揮発性が高く壊れやすいが、サプリなら安定化した形で摂れる

-

にんにくの匂いを気にせず、毎日一定量を補給できる

-

忙しい人やにんにくの匂いが苦手な人に向いている

-

👉 基本は食事から摂取し、不足を感じる場合はサプリで補うのがベストです。日常の料理で無理なく取り入れながら、必要に応じてサプリを活用するのが効率的といえるでしょう。

おすすめアリシンサプリランキング【厳選TOP5】

アリシンサプリを選ぶときは、ただ「にんにくが入っている」「価格が安い」だけではなく、含有量・吸収率・続けやすさなど複数の観点で比較することが重要です。以下に、まず選び方のポイントを整理し、その上で編集部が注目したサプリ5種を紹介します。

選び方のポイント(含有量・吸収率・続けやすさ)

サプリを選ぶ際、後悔しないためのチェックポイントを次のように設定するとよいでしょう:

-

アリシン含有量と表示の信頼性

-

含有量が明示されているもの(例:○mg、○µgのアリシンが含まれている)

-

「アリイン」「アリナーゼ活性」などの前駆物質・変換プロセスが信頼できるもの。

-

加工方法(熱処理・発酵・コーティングなど)によりアリシンの破壊を防いでいるかどうか。

-

-

吸収率・生体利用性

-

揮発性・不安定なアリシンは、腸で吸収されやすい形やコーティングがされているもののほうが効果を発揮しやすい。

-

一部はアリシンが分解されやすいため、安定成分(例:S-アリルシステインなど)を強化したものも選択肢になる。

-

-

続けやすさ・飲みやすさ

-

にんにく臭・口臭・体臭が気になるか:無臭タイプ・コーティングタイプなどがある。

-

価格・コストパフォーマンス:1日のあたりコストが負担にならないか。

-

飲む形状(錠剤、カプセル、ソフトジェルなど)、容量(1日何粒か)、匂い・サイズなども考慮。

-

-

安全性・品質

-

国内製造か、品質管理がしっかりしているか(GMP認証など)。

-

添加物・保存料・香料などが余計なものが少ないこと。

-

他の薬と併用する可能性がある人は、相互作用・副作用の情報があるか。

-

編集部おすすめサプリTOP5

以下は、上記のポイントを踏まえて編集部が注目したサプリ5種です。特徴・利点を付け加えて紹介します。

1. アリシンの力4000EX

-

特徴:2粒でアリシン4000µg(=4,000mcg)含有という表示。におい対策の糖衣錠タイプ。

-

メリット:高含有量でありつつ、匂いが気にならない加工がされているため、続けやすさが高い。価格も比較的手頃。

-

注意点:アリシンは揮発性・不安定なので、保管方法や製造日を確認したい。

2. ミリオンパワーHG (10包入り 5日分) にんにくサプリ

-

特徴:アリシン純度が高いパウダーで提供。

-

メリット:純アリシン型のため、他の成分に頼らず効果を期待できる。コーティングで匂いを抑えているものもあり。

-

注意点:コストがやや高めになること、濃度が濃いため過剰摂取に注意。

3. Swanson 100%ピュア アリシン 12mg

-

特徴:Garlic(にんにく)からアリシンを抽出・配合してあり、信頼あるブランドのもの。

-

メリット:ブランド信頼性があり、含有量とコストのバランスがよい。国際ブランドなのでレビュー情報が多く、成分の透明性が高い。

-

注意点:輸入品であるため、輸送・輸入時の品質保持、また関税や送料がかかることもある。

4. ユウキ製薬 SP にんにく卵黄油」

-

特徴:にんにく+卵黄油を組み合わせた伝統的なタイプ。国内ブランドで比較的手に入りやすい。

-

メリット:にんにくだけでなく卵黄油などの補助成分が加わっており、スタミナ補強や健康維持のサポートになる。国内メーカーで安心感がある。

-

注意点:アリシン純度でいうと「にんにく卵黄」形式は混合成分なので、アリシン含有のみのタイプに比べて「正味アリシン量」が少ないことがある。匂いや体への影響を許容できるかを考慮。

5. 健康家族 伝統にんにく卵黄

-

特徴:国内の有名ブランドによる「伝統にんにく卵黄」。有機にんにく・有精卵黄などを使用。

-

メリット:ブランド力と安心感が強く、にんにく臭が気になる人向けの工夫がされている。健康維持目的で始めやすい。

-

注意点:アリシン含有量そのものは、高濃度サプリに比べて見劣りする可能性がある。目的が「高アリシン量」であれば、混合タイプよりも純タイプの方が効率的。

✅ 総括と提案

私見としては、もし「アリシン本来の働き(血液改善・スタミナなど)」をしっかり期待するなら、高含有量・純アリシン系・無臭加工の製品を選ぶのがよく、その中でコスト・持続性を踏まえて「アリシンの力4000EX」や「Allimax」あたりがバランスが良いでしょう。

ただし、アリシンは過敏な人には胃への刺激や体臭・口臭の原因にもなり得るため、まずは少量から試すことをおすすめします。また、薬との併用をしている場合や持病がある人は医師に相談を。

アリシンを多く含む食べ物ランキング【食品別】

アリシンは、ユリ科(ヒガンバナ科)に属する野菜に多く含まれる成分です。特に、にんにくや玉ねぎ、長ねぎ、にら、らっきょうといった香りの強い野菜に豊富で、それぞれに特有の健康効果があります。ここでは、代表的な食品ごとに特徴と効率的な摂り方を紹介します。

にんにく

-

アリシン含有量はトップクラス

にんにくは、アリシンを最も多く含む食材。にんにくを刻んだりすりおろしたりすると、アリインとアリナーゼの反応で一気にアリシンが生成されます。 -

特徴的な健康効果

-

血液をサラサラにする作用

-

抗菌・抗ウイルス効果

-

疲労回復やスタミナ増強

-

-

効率よく摂るコツ

-

刻んでから5〜10分置いて加熱するとアリシン生成が安定

-

生食ならアリシンをダイレクトに摂取できる(ただし刺激が強いため少量がおすすめ)

-

👉 ランキング第1位はやはり「にんにく」。アリシンの代表格といえる存在です。

玉ねぎ

-

調理で幅広く使える万能野菜

玉ねぎもアリシンを含みますが、にんにくほど高濃度ではありません。ただし、生のスライスや刻み玉ねぎにすると効率よくアリシンを摂取できます。 -

健康効果のポイント

-

血流改善による高血圧予防

-

抗酸化作用による生活習慣病対策

-

血糖値コントロールのサポート

-

-

おすすめの摂り方

-

サラダやマリネなど「生」で食べると効果的

-

切ってから数分置くとアリシン生成が安定

-

刻んだ玉ねぎを冷蔵庫で寝かせてから調理するのも◎

-

👉 第2位は「玉ねぎ」。にんにくほど強烈ではないが、日常的に取り入れやすいのが魅力です。

長ねぎ・にら・らっきょう など

-

長ねぎ

-

白い部分にアリシンが多い

-

体を温める効果が強く、風邪予防に古くから利用されてきた食材

-

鍋物や薬味にすることで摂取しやすい

-

-

にら

-

にんにくと同じく香り成分のアリシンが豊富

-

鉄分やβカロテンも含み、貧血予防や抗酸化作用にも期待

-

炒め物や餃子の具材として摂取するのがおすすめ

-

-

らっきょう

-

独特の辛み・香りの元はアリシン

-

血液サラサラ効果やコレステロール低下作用が注目されている

-

甘酢漬けで日常的に食べやすい

-

👉 これらは総合して第3位グループ。にんにく・玉ねぎほどの量ではないものの、食卓で取り入れやすく、日常的な健康サポートに役立ちます。

✅ まとめ

-

第1位:にんにく(圧倒的なアリシン量)

-

第2位:玉ねぎ(摂取のしやすさが魅力)

-

第3位:長ねぎ・にら・らっきょう(体を温め血流改善に効果的)

アリシンはどの食材にも共通して「切ってから時間を置く」「生や短時間加熱で摂る」ことで効果を最大化できます。

まとめ|アリシンで健康的な毎日を手に入れよう

食事+サプリで効率よく摂取するのがカギ

アリシンは「にんにく」「玉ねぎ」といった身近な食材から摂れる健康成分ですが、熱や時間に弱く、調理方法によっては有効成分が減ってしまうのが難点です。そのため、普段の食事でしっかり取り入れつつ、サプリで効率よく補うのが理想的な方法です。食事とサプリを組み合わせることで、持続的にアリシンを体に届けられ、血流改善や疲労回復などの効果をしっかり実感できるでしょう。

にんにく&玉ねぎパワーを生活に取り入れよう

にんにくや玉ねぎは、日々の料理に自然に取り入れやすい食材です。炒め物やスープ、和え物などに加えるだけで、風味を引き立てながら健康サポートにもつながります。さらに、アリシンは血液をサラサラにしたり、免疫力を高めたりと、生活習慣病の予防や疲労回復にも役立つ万能成分。毎日の食卓やサプリ習慣に上手に取り入れて、活力ある健康的な毎日を手に入れましょう。

ユウキ にんにくおろしはこちら🔻