「もしかして、自分の息…大丈夫かな?」――人と話すときにふと気になる口臭。実は、その原因の多くは日常生活の中に潜んでいます。

本記事では、「口臭の原因と対策:清潔な息を保つための完全ガイド」として、口臭が起こる仕組みから主な原因、今日から始められる予防法まで徹底解説します。セルフケアはもちろん、食生活の改善や専門医による治療法まで幅広く紹介しますので、清潔で爽やかな息を保ちたい方はぜひ最後までご覧ください。

1. 口臭はなぜ起こる?

口臭は誰にでも起こりうるものであり、必ずしも不衛生だからというわけではありません。

大きく分けると「一時的な生理的口臭」と「病気や生活習慣による口臭」の2種類があります。

それぞれの特徴を理解することで、適切なケア方法を選びやすくなります。

誰にでも起こりうる“生理的口臭”

生理的口臭は、口内環境の一時的な変化によって発生します。

代表的な例は起床直後や空腹時、緊張時など。これらは唾液の分泌量が減ることで、口内の細菌が増え、においが発生しやすくなります。

主な原因例

-

起床時の唾液減少

-

長時間の空腹

-

ストレスや緊張による口の乾き

-

一時的な食品由来のにおい(ニンニク・ネギなど)

改善・予防ポイント

-

水分補給をこまめに

常温の水を少しずつ飲み、口内を乾燥させない。 -

軽い口ゆすぎや歯磨き

起床後や食後に行うと細菌繁殖を抑えられる。 -

ガムや飴で唾液分泌を促す

キシリトール入りのガムは歯にも優しくおすすめ。

病気や生活習慣が関係する口臭もある

一方で、慢性的な口臭は口腔内の病気や全身の健康状態、生活習慣の乱れが関係していることが多いです。

特に注意したいのは、歯周病や虫歯、舌苔(ぜったい)など、口内での細菌繁殖が原因の場合。また、胃腸の不調や糖尿病、肝臓疾患などが背景にあるケースもあります。

主な原因例

-

歯周病や虫歯の放置

-

舌の汚れ(舌苔)

-

胃腸のトラブル(胃炎・逆流性食道炎など)

-

肝臓や腎臓の機能低下

-

喫煙・飲酒・偏った食生活

改善・予防ポイント

-

定期的な歯科検診

歯石除去や虫歯治療で、口臭の根本原因を減らす。 -

舌のケアを取り入れる

舌ブラシで優しく舌苔を除去する(やりすぎ注意)。 -

食生活の見直し

発酵食品や野菜を増やし、腸内環境を整える。 -

必要に応じて内科受診

消化器系や全身疾患が疑われる場合は早めの診察を。

2. 口臭の主な原因とは?

口臭は大きく分けて、口腔内のトラブル、体の内側の不調、そして生活習慣や心の状態の3つが関係しています。

ここではそれぞれの特徴と、具体的な改善方法を解説します。

口腔内の原因(舌苔・歯周病・虫歯など)

口臭の約8割は口腔内が原因といわれています。

特に多いのが、舌苔(舌の表面につく白い汚れ)、歯周病、虫歯です。

これらは口内の細菌がタンパク質を分解し、においの強いガスを発生させることで口臭につながります。

よくある症状のサイン

-

舌の表面が白くまたは黄色く見える

-

歯茎からの出血や腫れ

-

虫歯や詰め物の劣化による穴や隙間

改善・予防ポイント

-

正しい歯磨き+舌ケア

1日2〜3回、やさしくブラッシング。舌ブラシは軽く当てる程度でOK。 -

歯科医院でのクリーニング

歯石や歯垢の除去はセルフケアだけでは限界がある。 -

フロスや歯間ブラシの習慣化

歯と歯の間の汚れは口臭の温床。

消化器系・呼吸器系のトラブル

口臭の中には、口の中だけでなく体の内側の病気や不調が原因のケースもあります。

胃炎や逆流性食道炎、便秘、肝臓疾患、腎臓病などが口臭を引き起こすことがあります。また、呼吸器系の炎症(副鼻腔炎・気管支炎など)でもにおいが強くなることがあります。

注意すべきサイン

-

胃もたれや胸やけが頻繁にある

-

長引く咳や鼻づまり

-

全身のだるさや体重減少

改善・予防ポイント

-

内科や耳鼻科での検査

慢性的な症状がある場合は早めに医療機関へ。 -

腸内環境を整える

発酵食品や食物繊維を摂り、便通を改善。 -

十分な睡眠と規則正しい食事

消化器や呼吸器の回復を助ける生活習慣を意識する。

生活習慣やストレスによる影響

日々の生活習慣やストレスも口臭を悪化させる大きな要因です。

睡眠不足や不規則な食事、喫煙、アルコールは唾液の分泌を減らし、細菌の繁殖を促します。また、精神的な緊張やストレスも「ドライマウス」の原因になります。

よくある悪習慣

-

朝食を抜く(唾液分泌が減少)

-

タバコや過度な飲酒

-

長時間のマスク着用で口呼吸になっている

改善・予防ポイント

-

規則正しい生活リズム

朝食をしっかりとり、睡眠時間を確保。 -

水分補給と口呼吸の改善

口呼吸を鼻呼吸に変えるトレーニングを意識。 -

ストレス発散法を見つける

運動や趣味でリラックスし、自律神経を整える。

3. 口臭を引き起こす要因を徹底分析

口臭は、口腔内や体の不調だけでなく、日常生活のちょっとした習慣からも引き起こされます。

ここでは特に多い3つの要因と、その対策を詳しく解説します。

唾液の減少とドライマウス

唾液は口内の細菌や食べかすを洗い流し、においを防ぐ天然のクリーナーです。

しかし、加齢やストレス、薬の副作用、長時間の会話や口呼吸などで唾液分泌が減ると、口臭の原因物質(揮発性硫黄化合物)が増加しやすくなります。

改善・予防ポイント

-

こまめな水分補給

常温水を少しずつ飲む。甘い飲料は逆効果になることも。 -

唾液腺マッサージ

耳下腺・顎下腺・舌下腺を指で軽く押すことで分泌を促す。 -

ガムや飴で唾液を刺激

キシリトールガムは虫歯予防にも有効。 -

鼻呼吸の習慣化

マスク生活で口呼吸が増えている人は特に意識を。

食事・嗜好品(ニンニク・アルコール・タバコなど)

ニンニクやニラ、玉ねぎなどは消化吸収後も血流を通じて肺からにおいが排出されるため、長時間口臭が残ります。

アルコールは口内を乾燥させ、タバコはヤニのにおいと歯周病リスクを高め、二重の口臭原因になります。

改善・予防ポイント

-

においの強い食材は摂取タイミングを工夫

人と会う予定のない日の夕食に回す。 -

食後の口腔ケアを徹底

歯磨き・舌清掃・マウスウォッシュで残留臭を抑える。 -

アルコールは水と交互に

脱水を防ぎ、口内の潤いを保つ。 -

禁煙または本数を減らす

タバコは口臭の最大級リスク要因。

不規則な生活リズムと睡眠不足

生活リズムの乱れは自律神経のバランスを崩し、唾液分泌を減らす原因になります。

さらに睡眠不足は免疫力を下げ、口内の細菌増殖を許してしまいます。

改善・予防ポイント

-

起床・就寝時間を一定に

7時間前後の睡眠を目安に。 -

朝食は必ず摂る

咀嚼によって唾液が分泌され、口内環境が整う。 -

夜遅くの飲食を避ける

消化器官を休ませることで全身の健康もサポート。 -

適度な運動で生活リズムをリセット

ウォーキングや軽いストレッチは唾液分泌にも良い影響。

4. 口臭対策の基本ステップ

口臭ケアで大切なのは、原因を知ったうえで毎日の習慣に落とし込むことです。

ここでは、今日からできる3つの基本ステップを紹介します。

正しい歯磨きと舌の清掃

歯磨きはただ“磨く”だけではなく、汚れを効果的に落とす方法を身につけることが重要です。

さらに舌の表面につく舌苔(ぜったい)は口臭の主な原因の一つなので、やさしく取り除きましょう。

実践ポイント

-

歯ブラシは軽い力で

強くこすらず、小刻みに動かすことで歯茎を傷つけない。 -

フロス・歯間ブラシを併用

歯と歯の間の汚れはブラシだけでは落ちない。 -

舌ブラシで舌苔をケア

奥から手前に軽くなでる程度でOK。やりすぎると舌を傷つける。 -

1日2〜3回の習慣化

特に朝食後と就寝前は必ず実施。

水分補給と唾液分泌の促進

唾液は口臭防止の天然クリーナー。口内を潤すことで、細菌の増殖を防ぎます。

水分補給と唾液の分泌促進は、日中の口臭予防に欠かせません。

実践ポイント

-

常温水をこまめに飲む

冷たい水やカフェイン飲料ばかりは避け、乾燥防止を優先。 -

よく噛む習慣

ガムや硬めの食材で咀嚼回数を増やし、唾液腺を刺激。 -

唾液腺マッサージ

耳の下や顎の下を軽く押して、分泌を促す。 -

鼻呼吸の意識

口呼吸は乾燥の原因になるため、日中・就寝時とも注意。

口臭チェッカーでの自己チェック

自分では気づきにくい口臭も、定期的なチェックで早期対策が可能です。

最近は小型・携帯タイプの口臭チェッカーもあり、外出先でも使いやすくなっています。

活用ポイント

-

朝と午後に測定

朝は生理的口臭、午後は生活習慣による口臭の目安になる。 -

数値の変化を記録

日記やアプリで管理すると原因の特定に役立つ。 -

測定後はすぐに対策

高めの数値が出たら、歯磨き・舌清掃・水分補給を行う。 -

定期的な医療機関での検査と併用

チェッカーはあくまで目安なので、異常が続けば専門医へ。

5. 食生活で変わる口臭ケア

口臭は、食事の内容や食べ方によって大きく左右されます。

においの原因になる食品を避けるだけでなく、口臭予防に役立つ食材を取り入れ、バランスの良い食生活を心がけることが重要です。

口臭予防に効果的な食材

食材の中には、口内環境を整えたり、唾液分泌を促して口臭を抑える効果があるものがあります。

おすすめ食材と理由

-

緑茶

カテキンが抗菌作用を持ち、口臭の原因菌を減らす。 -

パセリ・ミント・大葉

クロロフィル(葉緑素)が消臭作用を発揮。 -

リンゴ・梨・人参

噛むことで唾液が出やすくなり、繊維質が歯の汚れも除去。 -

ヨーグルト

乳酸菌が腸内環境を改善し、内側から口臭を予防。 -

水分豊富な野菜・果物(きゅうり、スイカなど)

口内の乾燥を防ぎ、細菌繁殖を抑える。

ポイント

毎日の食事に少しずつ取り入れることで、自然に予防効果が高まります。

避けたい食べ物・飲み物

においが強く残る食材や、口内環境を悪化させる食品は、できるだけ控えることが望ましいです。

控えたい食品・理由

-

ニンニク・ニラ・玉ねぎ

消化吸収後も血流から肺に届き、呼気として長時間においが残る。 -

アルコール

体を脱水させ、唾液分泌を減らす。 -

甘いお菓子やジュース

口内の酸性化を招き、細菌が繁殖しやすくなる。 -

過剰なコーヒー

舌に色素沈着しやすく、口内を乾燥させる。 -

高脂肪・高タンパクな食事の過剰摂取

消化に時間がかかり、胃腸のガス発生を増やす。

バランスの取れた食事の習慣化

一時的な食事制限よりも、毎日の食生活全体を見直すことが、口臭予防には効果的です。

実践ポイント

-

朝食を必ず食べる

咀嚼によって唾液が分泌され、寝起きの口臭を防げる。 -

発酵食品+食物繊維を組み合わせる

腸内環境を整えて、内側からにおいを抑える。 -

水分をこまめに摂る

1日1.5〜2Lを目安に常温水やお茶で補給。 -

腹八分目を心がける

胃腸への負担を減らし、消化不良による口臭を予防。 -

時間を決めて食べる

不規則な食事は消化機能を乱し、においの原因になる。

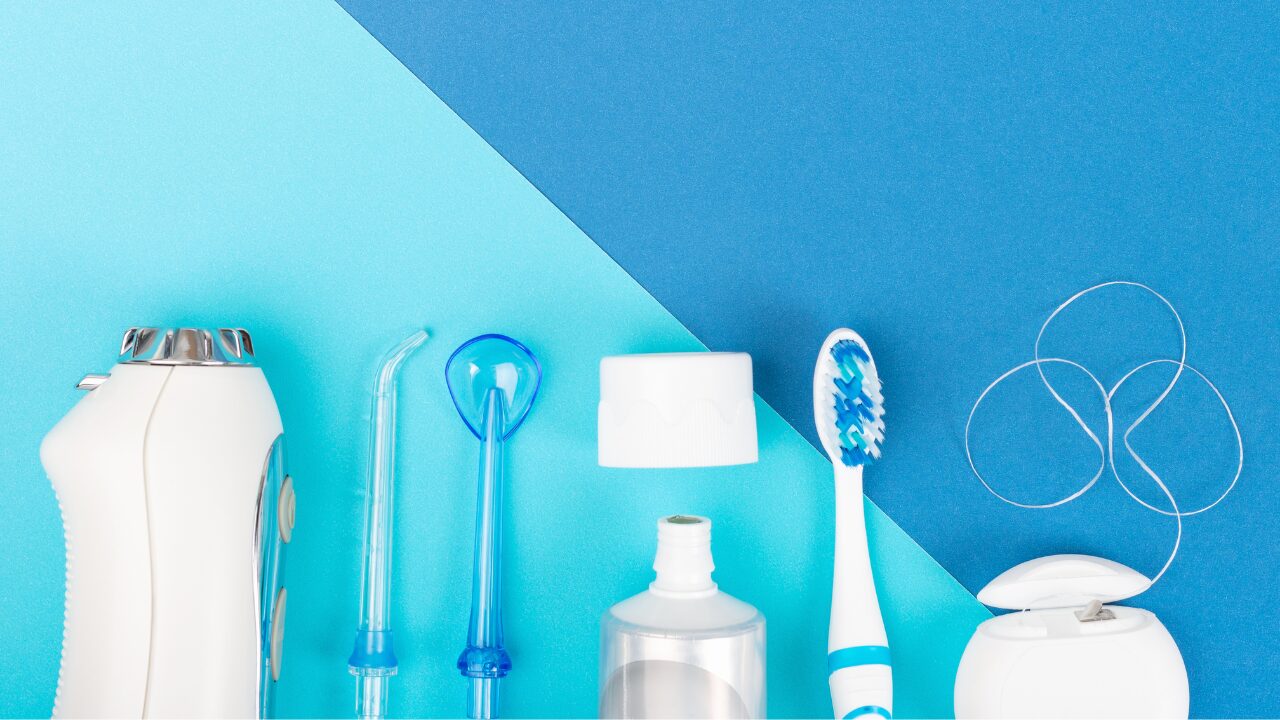

6. 口臭予防に役立つセルフケアアイテム

毎日の口臭対策には、正しいケア方法と適切なアイテム選びが欠かせません。

口内環境の改善やにおいの一時的なカバーには、マウスウォッシュやガム、専用ブラシなどが効果的です。ここでは、正しい使い方と活用のポイントを解説します。

マウスウォッシュ・洗口液の使い方

マウスウォッシュや洗口液は、口臭の原因菌を減らし、口内を清潔に保つための強力なサポートアイテムです。

選び方のポイント

-

アルコールタイプ:殺菌効果が高いが、刺激が強く乾燥を招くことも。短期集中ケア向け。

-

ノンアルコールタイプ:刺激が少なく、毎日使いやすい。長期使用向け。

-

薬用成分入り(CPC、IPMP、フッ素など):殺菌・歯周病予防に効果的。

正しい使い方

-

歯磨き後に使用し、口全体に行き渡らせる。

-

指定時間(20〜30秒)しっかりすすぐ。

-

使用後30分は飲食を控えると効果が持続。

口臭ケアガム・タブレット

ガムやタブレットは、外出先でのエチケット対策に便利です。唾液分泌を促すことで、口臭の原因菌を洗い流します。

選び方のポイント

-

キシリトール配合:虫歯予防効果があり、砂糖不使用。

-

ミント・ハーブ系:即効的に息をリフレッシュ。

-

緑茶ポリフェノール入り:消臭・抗菌効果が期待できる。

活用のコツ

-

食後や口の乾きを感じたときに噛む。

-

強い香りでごまかすだけでなく、殺菌作用のあるタイプを選ぶ。

-

1日2〜3回までにとどめ、糖分入りは避ける。

電動歯ブラシ・舌ブラシの活用法

歯磨きと舌清掃は、口臭対策の基本。手動より効率的に汚れを落とせるアイテムを活用しましょう。

電動歯ブラシ

-

メリット:微細な振動で歯垢を効率除去、磨き残しが減る。

-

ポイント:力を入れすぎず、歯と歯茎の境目を中心に2分間磨く。

舌ブラシ

-

目的:舌苔(舌の白い汚れ)を除去し、口臭の原因菌を減らす。

-

使い方:舌の奥から手前に優しく1〜2回撫でる程度。強くこすらない。

-

頻度:1日1回、朝の歯磨き時が効果的。

7. 専門医による診断と治療法

セルフケアを続けても口臭が改善しない場合や、周囲から指摘を受けて不安な場合は、専門医の診断を受けることが大切です。

口臭は歯や口の中だけでなく、消化器系・呼吸器系・全身の健康とも関係するため、原因に応じて適切な診療科での治療が必要になります。

歯科での口臭治療

口臭の約6〜8割は口腔内のトラブルに由来するとされます。

歯科では以下のような診断と治療が行われます。

主な診療内容

-

歯周病や虫歯の検査・治療

-

舌苔や歯垢の徹底的なクリーニング

-

噛み合わせや義歯の調整

-

唾液分泌を促すマッサージやケア指導

受診の目安

-

歯磨きしても口臭が続く

-

歯ぐきの腫れや出血、歯のぐらつきがある

-

舌の表面が白く厚い苔で覆われている

内科での検査と治療

歯科で異常がない場合、口臭の原因が全身疾患にある可能性があります。

内科では以下のような検査・治療が行われます。

検査の例

-

胃や腸の内視鏡検査(胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎など)

-

呼吸器系の画像診断(副鼻腔炎、気管支炎、肺疾患)

-

血液検査(糖尿病、肝機能・腎機能異常の確認)

治療の方向性

-

原因疾患の薬物治療や生活指導

-

消化器や呼吸器の炎症改善

-

栄養指導や食生活の見直し

口臭外来の活用方法

「歯科でも内科でも改善しなかった」「自分では口臭の有無が分からない」という場合、口臭外来の受診がおすすめです。

特徴

-

専用機器による口臭測定(ガスクロマトグラフィーなど)

-

生理的口臭・病的口臭・心理的口臭の分類診断

-

個別に合わせた総合的な治療プランの提案

受診の流れ

-

カウンセリングで症状や生活習慣をヒアリング

-

口臭の測定・口腔内検査・必要に応じた全身検査

-

歯科・内科・耳鼻科などと連携して原因を解消

8. 日常生活でできる予防習慣

口臭は、歯磨きやマウスウォッシュだけではなく、日々の生活リズムや心身の状態とも深く関係しています。

毎日の習慣を整えることで、口臭の発生リスクを根本から減らすことができます。

規則正しい生活と睡眠

十分な睡眠と安定した生活リズムは、口臭予防の土台です。

睡眠不足や不規則な生活は、自律神経の乱れや唾液分泌の低下を引き起こし、口臭の原因となります。

対策ポイント

-

毎日同じ時間に就寝・起床する

-

1日7〜8時間の質の高い睡眠を確保する

-

寝る前のスマホやカフェイン摂取を控える

ストレス管理とリラックス法

ストレスは唾液の分泌を減らし、口腔内の自浄作用を弱めます。

また、緊張や不安が続くと口呼吸になりやすく、口の乾燥が進むこともあります。

おすすめのリラックス法

-

深呼吸や軽いストレッチで自律神経を整える

-

入浴やアロマなど、リラックスできる時間を持つ

-

趣味や運動で気分転換をする

定期的な歯科検診の習慣化

自覚症状がなくても、歯科検診を受けることで口臭の原因を早期発見できます。

歯周病や虫歯は進行すると治療が長引き、口臭も悪化しやすくなります。

検診の目安

-

半年に1回は歯科でプロのクリーニングを受ける

-

歯ぐきの色や形、出血の有無をチェックしてもらう

-

舌や粘膜の状態も確認してもらう

9. まとめ:清潔な息を保つために今日から始めよう!

口臭は誰にでも起こり得るものであり、その多くは正しい知識と日常のケアで予防・改善できます。

重要なのは、原因を正しく見極め、効果的な方法を継続することです。今日から始めれば、清潔な息と自信を手に入れる第一歩になります。

口臭対策は“原因を知ること”から

-

口臭の原因は口腔内だけでなく、消化器系や生活習慣、ストレスなど多岐にわたります。

-

まずは自分の口臭タイプを知り、的確な対策を選びましょう。

-

セルフチェックが不安な場合は、歯科や口臭外来での診断が確実です。

毎日の積み重ねが自信ある息をつくる

-

正しい歯磨き・舌の清掃・水分補給は基本中の基本

-

食生活の改善や規則正しい生活リズムで、口臭を根本から予防

-

小さな習慣でも毎日続けることで、息の質は確実に変わります

今日からできる3つのアクション

-

毎日の歯磨きに舌クリーニングをプラスする

-

水分をこまめに摂り、口の中を乾かさない

-

半年に1度は歯科検診を受ける

奇跡の歯ブラシはこちら🔻