1. はじめに

毎年受ける健康診断の結果表、あなたはじっくり見ていますか?

「とりあえず基準値に入っていれば大丈夫」「少し高いけど気にしなくてもいいかな」と思って、そのまま引き出しにしまってしまう人も少なくありません。

しかし、健康診断の結果は“今の自分の体の状態を示すサイン”です。数値の意味を理解しなければ、体が発している小さなSOSを見逃してしまい、将来の病気リスクを高めてしまう可能性もあります。

たとえば、血圧や血糖値、コレステロール値は少しの変化でも生活習慣病につながる重要な指標です。基準値を超えたからといってすぐに病気というわけではありませんが、「改善が必要な生活習慣」を見直すきっかけになります。

つまり、健康診断の結果を「見て終わり」にするのではなく、

-

どの数値がどんな健康状態を表しているのか

-

基準値と比べてどのくらいの差があるのか

-

改善するために何ができるのか

これらを正しく理解し、行動につなげることが、日々の健康づくりの第一歩です。

本記事では、健康診断の主な項目ごとの基準値と、その数値を改善する具体的な方法をわかりやすく解説していきます。未来の自分のために、今日から一緒に「結果の活かし方」を学んでいきましょう。

2. 健康診断の主な項目と基準値

健康診断では、体のさまざまな働きを示す数値が測定されます。ここでは代表的な項目と基準値の目安を確認していきましょう。

血圧|高血圧・低血圧を判断する数値の目安

-

基準値:収縮期血圧(上の血圧)120未満/拡張期血圧(下の血圧)80未満(正常値)

-

注意すべき範囲:

-

130/85以上 → 高血圧の可能性

-

90/60以下 → 低血圧の可能性

-

-

ポイント:高血圧は動脈硬化や心疾患、脳卒中のリスクを高め、低血圧はめまいや倦怠感につながることがあります。

血糖値|糖尿病リスクを見極める指標

-

空腹時血糖の基準値:70〜99mg/dL

-

注意すべき範囲:

-

100〜125mg/dL → 境界型(糖尿病予備群)

-

126mg/dL以上 → 糖尿病の疑い

-

-

HbA1cの基準値:4.6〜6.2%(NGSP値)

-

ポイント:血糖値が高い状態が続くと、糖尿病や合併症(網膜症・腎症・神経障害)につながる可能性があります。

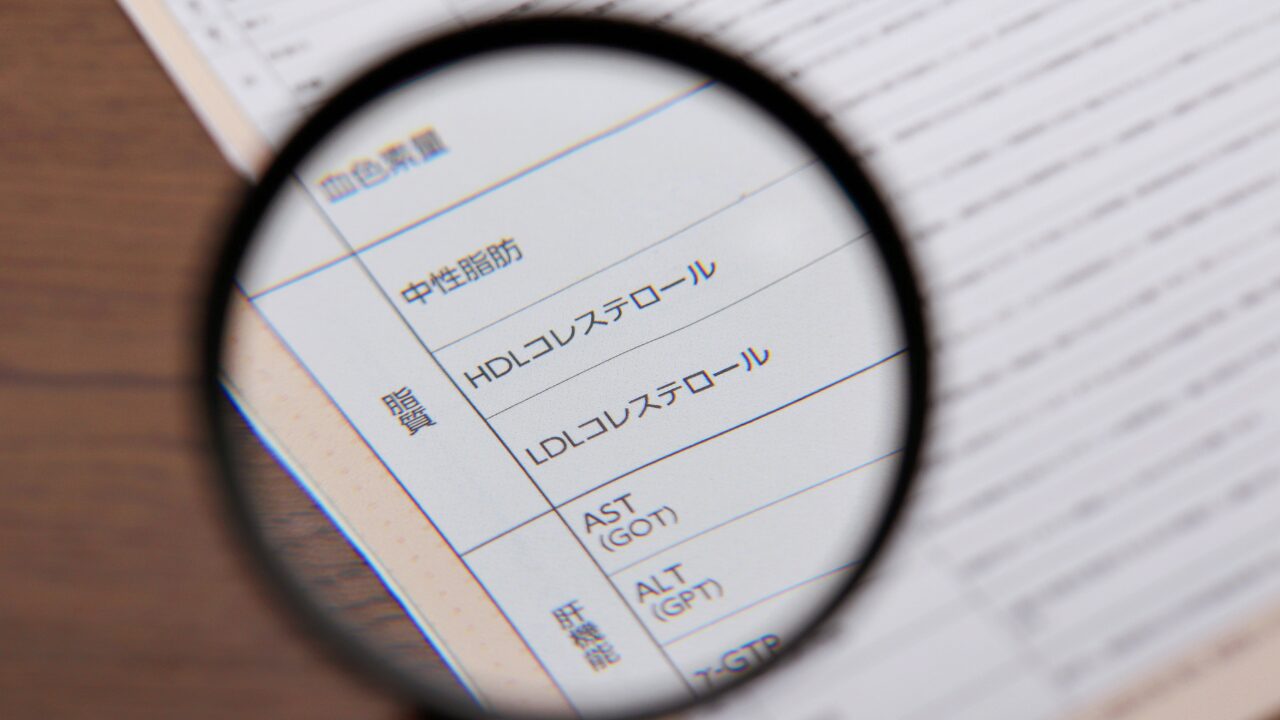

コレステロール値|LDL・HDL・中性脂肪の違いと基準値

-

LDL(悪玉)コレステロール:60〜119mg/dL

-

HDL(善玉)コレステロール:40mg/dL以上

-

中性脂肪(トリグリセリド):30〜149mg/dL

-

ポイント:

-

LDLが高い → 動脈硬化・心疾患リスク増

-

HDLが低い → 脂質代謝の不良を示す

-

中性脂肪が高い → 脂肪肝やメタボリックシンドロームの危険性

-

肝機能(AST・ALT・γ-GTP)|生活習慣病や肝臓の疲れをチェック

-

AST(GOT)基準値:10〜40 U/L

-

ALT(GPT)基準値:5〜45 U/L

-

γ-GTP基準値:男性 10〜70 U/L、女性 7〜30 U/L

-

ポイント:数値が高い場合はアルコール過多、脂肪肝、肝炎などの可能性。生活習慣や飲酒習慣を振り返る目安になります。

腎機能(クレアチニン・尿酸値)|腎臓の働きと尿酸値異常のリスク

-

クレアチニン基準値:男性 0.6〜1.1mg/dL、女性 0.5〜0.9mg/dL

-

尿酸値基準値:3.0〜7.0mg/dL

-

ポイント:

-

クレアチニンが高い → 腎機能低下の可能性

-

尿酸値が高い → 痛風や腎結石のリスク

-

BMI・体重・腹囲|肥満度とメタボリックシンドロームの判定基準

-

BMIの基準値:18.5〜24.9

-

25以上 → 肥満

-

18.5未満 → 低体重

-

-

腹囲の基準値:男性85cm未満/女性90cm未満

-

ポイント:肥満は糖尿病・高血圧・脂質異常症と強く関連。腹囲の測定はメタボリックシンドロームの重要な判定基準です。

✅ 健康診断では、数値そのものより「基準値とのズレ」「経年変化」が大切です。小さな異常も放置せず、早めに生活改善や医師の相談につなげましょう。

3. 健康診断の結果を改善する方法

健診で気になる数値があっても、生活習慣を整えることで改善できるケースは少なくありません。ここでは、日常生活で取り入れやすい具体的な工夫を紹介します。

食生活の見直し|バランスの取れた栄養と控えたい食品

-

意識したいポイント

-

野菜・海藻・きのこ類を毎食取り入れる(食物繊維が血糖値やコレステロールの改善に役立つ)

-

魚・大豆・鶏肉など「良質なたんぱく質」を積極的に摂る

-

主食は白米だけでなく、玄米・雑穀米に置き換えると血糖コントロールに効果的

-

-

控えたい食品

-

塩分の多い加工食品(高血圧リスク)

-

揚げ物やスナック菓子など脂質過多の食品(中性脂肪・LDL上昇)

-

甘い飲料やスイーツ(血糖値上昇)

-

-

実践例

-

「主菜・副菜・汁物」をそろえた定食スタイルを基本にする

-

外食では“野菜が先に出てくるメニュー”を選ぶ

-

運動習慣の工夫|無理なく続けられる運動の取り入れ方

-

おすすめの運動

-

有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・サイクリング)→ 血糖値・脂質の改善に効果的

-

筋トレ(スクワット・プランク)→ 基礎代謝UP、内臓脂肪燃焼に役立つ

-

-

取り入れ方のコツ

-

1日30分を週5回が理想。ただし10分×3回に分けてもOK

-

エレベーターより階段、通勤で一駅歩くなど「生活の中の運動」から始める

-

-

ポイント

-

激しい運動よりも「続けられる強度」を優先

-

運動後は水分補給とストレッチで疲労を残さない

-

睡眠とストレス管理|数値改善に直結する生活習慣

-

睡眠の重要性

-

7時間前後の質の良い睡眠が血糖値・血圧の安定に効果的

-

寝不足は食欲ホルモンのバランスを乱し、肥満や高血糖を招く

-

-

ストレス対策

-

深呼吸・瞑想・軽いストレッチで自律神経を整える

-

趣味やリラックスタイムを意識的に確保する

-

-

実践例

-

就寝1時間前はスマホやPCを避け、照明を落とす

-

「眠れないときは無理に寝ようとせず、読書などでリラックス」

-

定期的なセルフチェック|日常でできる体調管理のコツ

-

家庭でできるチェック

-

血圧計で朝晩の数値を測定して記録

-

体重・腹囲を週1回チェックし、グラフ化する

-

-

数値の変化を把握するメリット

-

健診の1年ごとの記録だけでなく、日常の変化を早く気づける

-

医師に相談するときに、具体的なデータを見せられる

-

-

ポイント

-

「数値が良くなった」ことを実感すると、改善モチベーションが続く

-

✅ 健康診断の数値改善は、特別なことではなく「日々の小さな積み重ね」で実現できます。完璧を目指すより、まずは1つずつ習慣を見直してみましょう。

4. 健康診断結果の正しい活用方法

健康診断は「病気を見つけるため」だけでなく、「病気を未然に防ぐため」の大切なチャンスです。結果を正しく受け止め、日常の行動にどう活かすかが健康維持のカギとなります。

異常値が出たときにまずすべきこと

-

焦らず、結果を整理する

→ 異常値=すぐに病気ではなく、「改善が必要なサイン」であることが多い。 -

生活習慣を振り返る

→ 食事・運動・睡眠・飲酒など、心当たりをメモしてみる。 -

再検査・精密検査を受ける

→ 医師から指示があれば必ず従い、自己判断で放置しない。

数字だけにとらわれず、経年変化をチェックする

-

1回の数値よりも「流れ」を見る

→ 去年より少しずつ上昇していないか、下降していないかを確認。 -

生活改善の効果を把握できる

→ ダイエットや運動習慣を始めた後の変化は大きなモチベーションに。 -

異常がなくても油断しない

→ 基準値内でも「高め」「低め」に偏る傾向が続く場合は注意。

医師のアドバイスを活かした行動改善

-

医師に質問する習慣を持つ

→ 「この数値が高いのはなぜ?」「生活で直せることは?」と具体的に聞く。 -

薬の必要性を理解する

→ 数値によっては生活改善だけでは不十分な場合もあり、医師の指示に従うことが大切。 -

小さな改善を積み重ねる

→ 「減塩を意識する」「夜更かしを減らす」など、医師の助言を日常の習慣に落とし込む。

次の健診までにできる「予防的アプローチ」

-

短期的な対策ではなく、習慣化を目指す

→ ダイエットや運動を一時的に頑張るのではなく、続けられる形にする。 -

セルフチェックを取り入れる

→ 血圧計や体重計を活用し、変化を見える化。 -

家族や仲間と取り組む

→ 一緒に健康的な食事や運動を実践すると、継続しやすい。 -

「次の健診で数値を良くする」ことを目標にする

→ 明確なゴールを持つことで改善意識が高まりやすい。

✅ 健康診断の結果は、ただの「数字」ではなく「未来の自分の健康を守る地図」です。異常値が出たときこそ、改善のチャンスととらえて行動につなげましょう。

5. まとめ

健康診断の結果は、単なる数字の羅列ではなく 「未来の健康を守るためのヒント」 です。

数値が基準値内であっても、その傾向を見て生活を整えることで、病気のリスクを大きく減らすことができます。

逆に、少しでも異常値が出た場合は、それを「改善のきっかけ」として受け止めることが大切です。食生活の見直しや運動習慣、睡眠やストレス管理といった小さな工夫を続けるだけで、数値は着実に良い方向へ変化していきます。

✅ 今日からできる小さな改善こそが、大きなリスク回避につながる のです。

次回の健康診断では「良い変化」を実感できるように、無理のない範囲で一歩ずつ取り組んでいきましょう。あなたの未来の健康は、今の選択と行動によって守ることができます。