「最近なんだか疲れやすい」「立ちくらみやめまいが気になる」――その原因、鉄分不足かもしれません。鉄分は血液中で酸素を運ぶ大切な栄養素で、不足すると貧血やだるさ、集中力の低下など、心身にさまざまな影響を及ぼします。特に女性や妊婦、成長期の子どもは不足しやすく、放置すると慢性的な不調につながることも。

本記事では、鉄分不足の症状から改善に役立つ食べ物・飲み物・サプリの選び方、吸収率を高める工夫まで徹底解説します。自分に合った鉄分補給の方法を知り、毎日を元気に過ごしましょう。

鉄分が不足するとどうなる?その症状と影響

鉄分は体内で酸素を運ぶ「ヘモグロビン」の材料になる重要な栄養素です。不足すると血液が全身に酸素を届けられなくなり、心身にさまざまな不調が現れます。特に女性や妊婦さん、成長期の子ども、高齢者は不足しやすく、早めの対策が欠かせません。ここでは、鉄分不足による症状や影響を詳しく解説します。

鉄分不足で起こる代表的な症状(貧血・だるさ・めまいなど)

鉄分が不足すると、まず現れやすいのが「鉄欠乏性貧血」です。赤血球に含まれるヘモグロビンが減少することで、体が酸欠状態になり、次のような症状が出てきます。

-

慢性的なだるさ・疲労感

-

めまいや立ちくらみ

-

顔色が悪い、肌が青白い

-

動悸・息切れ

-

集中力の低下

-

爪が割れやすくなる、髪が抜けやすくなる

軽い疲れや体調不良と思って放置すると、日常生活に支障をきたすほど悪化することもあります。

女性・妊婦・子ども・高齢者に多い理由

鉄分不足は全年齢に起こり得ますが、特に次の人はリスクが高いといわれています。

-

女性(特に月経のある人):毎月の出血によって鉄分を失いやすい

-

妊婦さん:胎児の発育や血液量の増加で、通常より多くの鉄分が必要になる

-

子ども・思春期:成長による血液量の増加で鉄分の需要が高まる

-

高齢者:食欲低下や消化吸収力の低下で、鉄分が不足しやすい

自分のライフステージに応じて、鉄分を意識的に補給することが大切です。

放置するとどうなる?長期的なリスク

鉄分不足をそのままにしておくと、単なる「疲れやすい」だけでは済みません。

-

慢性的な鉄欠乏性貧血 → 心臓に負担がかかり、心不全などのリスクが高まる

-

免疫力の低下 → 感染症にかかりやすくなる

-

発育・学習への影響 → 子どもの場合、知能や運動機能の発達が遅れる可能性

-

妊娠への悪影響 → 妊婦さんでは早産や低体重児のリスクが上がる

このように鉄分不足は「放置してはいけない栄養不足」。早めに気づいて、食事やサプリなどで改善していくことが重要です。

鉄分を摂るとどうなる?知っておきたい効果・メリット

鉄分は体の中で目立ちにくい存在ですが、健康や美容に直結する欠かせない栄養素です。十分に摂ることで、酸素を効率よく運べるようになり、疲れにくく、肌や髪の調子も整いやすくなります。ここでは、鉄分が体にもたらす主なメリットを紹介します。

酸素を運ぶ「ヘモグロビン」をつくる働き

鉄分は赤血球に含まれる ヘモグロビン の材料になります。ヘモグロビンは酸素を肺から全身に届ける重要な役割を担っており、鉄分が不足すると酸素供給がスムーズにできず、体が「酸欠状態」に。

鉄分をしっかり摂ることで、血液の質が整い、細胞や臓器に十分な酸素を送れるようになります。その結果、全身のエネルギー代謝がスムーズになり、元気に活動できる体づくりにつながります。

疲労回復・集中力アップに効果的

鉄分を補うことで、慢性的な疲れやだるさが和らぎやすくなります。酸素不足が解消されると、筋肉や脳にエネルギーが行き渡り、疲労回復が早まるのです。

また、鉄分は脳内の神経伝達物質の働きにも関わっており、集中力・判断力・記憶力の維持に役立ちます。受験勉強や仕事でパフォーマンスを発揮したい人にとっても、鉄分補給は大切なサポートになります。

肌や髪の健康維持にも役立つ

鉄分不足は「隠れた美容トラブル」の原因にもなります。酸素と栄養が十分に行き渡らないと、肌のターンオーバーが乱れたり、髪の成長が滞ったりしやすくなります。

鉄分をしっかり摂取すれば、血行が改善されて顔色が明るく見えるだけでなく、肌のハリ・ツヤや髪のコシ・ボリュームを保ちやすくなります。特に女性にとって、鉄分は「体の内側からの美容サポート栄養素」といえるでしょう。

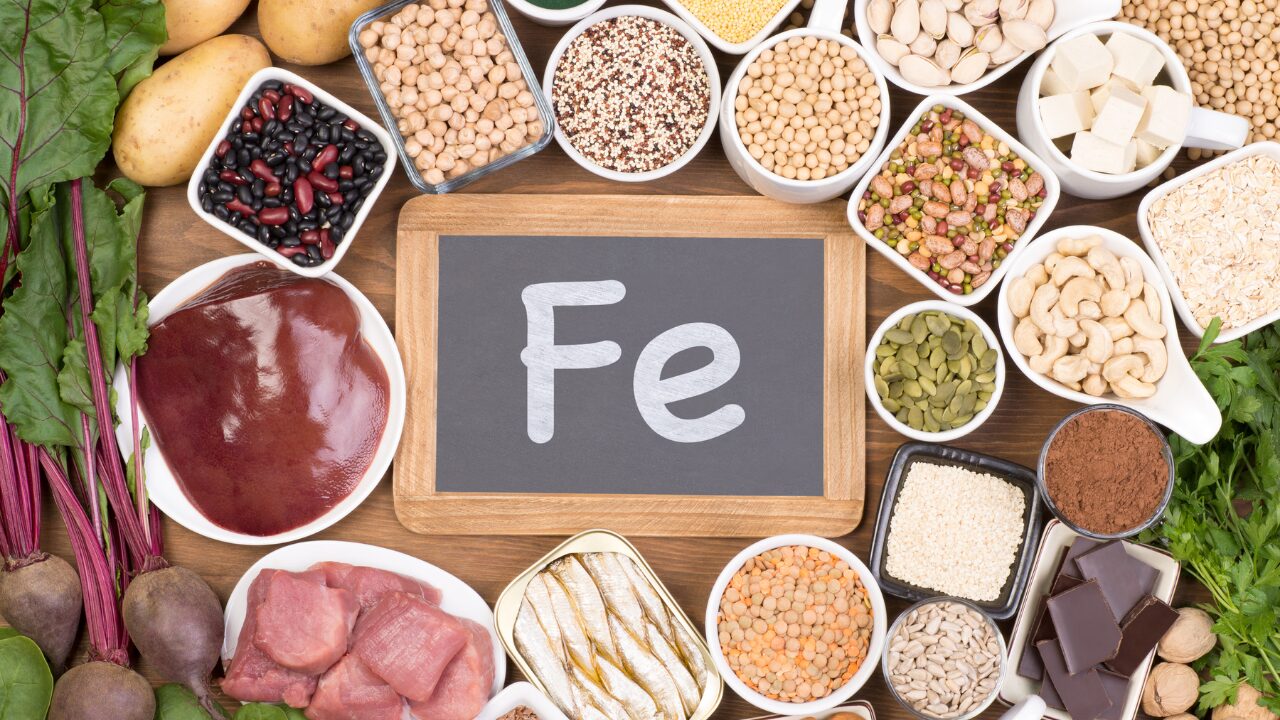

鉄分が豊富な食べ物一覧【食品別に紹介】

鉄分は食事から摂取するのが基本です。ただし、同じ「鉄分」でも吸収されやすさに違いがあります。特に 動物性食品に含まれるヘム鉄 は体内への吸収率が高く、効率よく補給できます。一方で 植物性食品に含まれる非ヘム鉄 は吸収率がやや低いため、ビタミンCなどと組み合わせて摂るのがポイントです。ここでは、代表的な鉄分豊富な食品を種類別に紹介します。

動物性食品(レバー・赤身肉・魚介類)

動物性食品は吸収率の高い「ヘム鉄」が豊富です。効率的に鉄分を補給したい方におすすめです。

-

レバー(豚・鶏・牛):鉄分の王様ともいえる食材。ビタミンA・葉酸も含まれ、貧血予防に最適。

-

赤身肉(牛・豚):脂肪が少なくヘム鉄が豊富。ステーキや焼き肉など日常に取り入れやすい。

-

魚介類(カツオ・イワシ・アサリ・しじみ):特にアサリやしじみは鉄分量が高く、貧血対策の定番。

→ 動物性食品は「吸収のよさ」が最大のメリット。少量でも効率的に鉄分を摂れます。

植物性食品(ほうれん草・大豆・海藻類)

植物性食品は「非ヘム鉄」を多く含みます。吸収率は低めですが、ビタミンCやたんぱく質と一緒に摂ると効率アップします。

-

ほうれん草・小松菜:鉄分に加え、ビタミンCも含まれるので相性抜群。

-

大豆製品(納豆・豆腐・きな粉):鉄分だけでなく、良質なたんぱく質も摂取できる。

-

海藻類(ひじき・わかめ・昆布):少量でも鉄分が豊富。ただしカルシウムが多いため摂り合わせに注意。

→ 野菜や大豆食品は日常の食事に取り入れやすく、ヘルシーに鉄分補給できる点が魅力です。

鉄分を含む意外な食品・おやつ

「鉄分=レバーやほうれん草」のイメージが強いですが、実はおやつや飲み物にも鉄分を含むものがあります。

-

ドライフルーツ(プルーン・レーズン・アプリコット):おやつ感覚で鉄分チャージ可能。

-

ナッツ類(アーモンド・カシューナッツ):鉄分+ミネラルが同時に摂れる。

-

チョコレート(特にカカオ70%以上):カカオに鉄分が含まれる。食べ過ぎには注意。

-

鉄分強化食品(シリアル・ヨーグルト):手軽に摂れるよう加工された食品も増えている。

→ 「おやつや普段の軽食」で鉄分を摂れる工夫をすると、無理なく続けやすくなります。

鉄分が摂れる飲み物ってある?おすすめドリンク5選

鉄分を「食べ物だけでなく飲み物でも補いたい」という人向けに、手軽で続けやすいドリンク+ポイントをまとめます。

鉄分入りの栄養ドリンクやジュース

鉄分を強化した飲料は、「鉄分強化」や「鉄分配合」のラベルが目印です。以下は日本で入手しやすい商品例と、使い方のコツ。

-

マルサン “HIGH IRON SOYMILK PRUNE mix 200ml”

プルーン風味の豆乳飲料で、7.3mgの鉄分が含まれます。1本で1日の推奨量の鉄分を補える設計。

リンク -

野菜・果物ミックスジュースで鉄分強化タイプのもの

例:「トロピカーナ Essentials マンゴーブレンド 鉄分入り」「Kagome 野菜一日これ一本 超濃縮鉄分」など、鉄分を加えたジュース商品がスーパーマーケットにあります。

リンク -

“飲むヨーグルト”タイプの鉄分強化飲料

例えば「雪印メグミルク 1日分の鉄分 のむヨーグルト」など、鉄分と一緒に乳製品のカルシウム・たんぱく質も取れる商品。

リンク

使い方のコツ:

-

朝食代わりや間食時に取り入れると継続しやすい。

-

鉄分強化飲料は甘みやカロリーに差があるので、全体の食生活の中で過剰にならないように注意。

プルーンジュース・豆乳・青汁など

自然由来や植物由来の飲み物も、鉄分とその他栄養素が同時に取れる良い選択肢です。

-

プルーンジュース

プルーンは鉄分とともにビタミンC・食物繊維も含み、鉄の吸収を助けるビタミンCとの相性が良い。濃縮タイプやそのまま飲めるジュースなどが多数あります。 -

豆乳(特に鉄強化型・風味付きタイプ)

先述のマルサン「HIGH IRON SOYMILK」などのように、「鉄分強化」された豆乳を選ぶと効果的。豆乳自体にも非ヘム鉄が含まれており、植物由来の鉄分補給としては優れています。 -

青汁

緑葉野菜が原料の青汁は、ほうれん草など植物性の鉄分とビタミンCを含むことが多いため、植物性の鉄+吸収促進因子を組み合わせて効率よく摂れる。ただし製品によって鉄の含有量は大きく異なるので、ラベルで「鉄」「鉄分」「Fe」表記を確認すること。

避けたい飲み物(コーヒー・緑茶)との飲み合わせ注意

鉄分の吸収を妨げる要因として、飲み物の選び方・タイミングも重要です。

-

コーヒーや紅茶・緑茶(カフェインやタンニン含む飲料)

こうした飲み物には「ポリフェノール」や「タンニン」が含まれ、特に植物性の鉄(非ヘム鉄)の吸収を大きく抑えてしまうことがあります。研究によれば、食事中のコーヒーやお茶の摂取で鉄の吸収率が低下することが確認されています。 -

カルシウムを多く含む飲料との同時摂取も注意

ミルク・乳飲料・カルシウム強化飲料などは、鉄との取り合わせで吸収を競合することがあります。 -

避けるタイミング:

鉄分を多く含む食事またはサプリを摂るときは、コーヒーやお茶は食後1時間程度空ける、あるいは食事とは別の時間帯に飲むのが望ましい。

✅ 対策まとめ:飲み物で鉄分を効率よく取るためのポイント

-

鉄分強化飲料・鉄入り豆乳・プルーンジュース・青汁など、鉄分+吸収を助ける成分を含む飲み物を選ぶ

-

甘みによる糖分・カロリーを考え、適量を守る

-

コーヒー・お茶などは鉄分豊富な食べ物・飲料とは時間をずらして摂る

-

飲み物だけでなく、鉄分吸収を助けるビタミンCを同時に取る工夫(果汁入り・柑橘類などを加える)

鉄分サプリの選び方とおすすめ商品【目的別】

まず、サプリを選ぶ時の共通チェックポイントを押さえたうえで、「貧血対策/妊娠・授乳期/子ども・高齢者」それぞれのおすすめを紹介します。

共通:サプリ選びのポイント

サプリを選ぶ際に見るべき基本的な要素です:

-

鉄の種類

-

ヘム鉄(動物性) → 吸収率が高め

-

非ヘム鉄(植物性・無機鉄など) → 吸収を助ける成分(ビタミンC・クエン酸・葉酸など)が入っているといい

-

-

配合量・1日あたりの鉄含有量

過不足なく、安全な範囲かどうか。過剰摂取は胃腸障害などのリスクあり。 -

副成分の有無

葉酸・ビタミンB12・ビタミンCなど、貧血予防や鉄の利用を助ける成分が一緒に入っているものが望ましい。 -

剤形・飲みやすさ

錠剤・カプセル・液体・錠をコーティングして味・匂いを抑えてあるものなど、続けやすい形態を。 -

安全性と信頼性

国内製造かどうか、認証や使用実績があるか、ラベルの表記が明瞭かどうか、アレルギー物質の確認など。

貧血対策向けサプリ

貧血の改善または予防が目的の方に向けて、鉄の吸収率が高く、比較的しっかり量を補えるものがおすすめです。

✔️ 比較的おすすめの商品例

-

ファイチ 120錠 小林製薬:医薬品タイプで、溶性ピロリン酸第二鉄が主成分。しっかり補いたい時に使われることの多い定番。

リンク -

DHC ヘム鉄 60日分:ヘム鉄使用で吸収率が比較的良い。錠剤の飲みやすさ・価格のバランスが良い。

リンク -

ディアナチュラ ヘム鉄 30粒:少量から始めやすいタイプ。ヘム鉄+ビタミンCなど吸収補助成分が含まれていることが多い。

リンク

✔️ 貧血対策における使い方のコツ

-

食後に服用する(空腹だと胃に刺激を感じることがある)。

-

継続期間を確保する(3〜4週間程度では効果を実感しにくい)。

-

鉄の検査(血液検査でフェリチン値・ヘモグロビン値など)をして、有無・改善を確認する。

-

副作用(便秘・便が黒くなるなど)を見て、量や種類を調整する。

妊娠・授乳中におすすめのサプリ

この時期は鉄だけでなく、葉酸・カルシウム・ビタミンなどの補給バランスが非常に重要。医師の指導のもとで選ぶのが望ましいです。

✔️ 比較的おすすめの商品例

-

小林製薬 ヘム鉄 & 葉酸 & B群:葉酸が含まれており、胎児発育・母体の造血両方に役立つ。

リンク -

ディアナチュラスタイル 葉酸×鉄・カルシウム:比較的軽めで、鉄+葉酸が一緒に取れるので妊活~妊娠初期に選ぶ人が多い。

リンク -

富士フイルム ヘム鉄&ミネラル :ヘム鉄を中心に、吸収を助けるビタミンミネラルがバランス良く入っており、母体への負担を抑える設計。

リンク

✔️ 妊娠・授乳中の注意点

-

医師の推奨量を超えないこと。過剰な鉄は母体・胎児ともに負担になる可能性あり。

-

葉酸・鉄・カルシウムのバランスを考える。特に葉酸は胎児の神経管閉鎖障害の予防に必要。

-

朝・夜など鉄サプリのタイミングや食後の服用で胃の調子に合わせて調整を。

-

他のサプリや薬との重複に注意する(特に鉄を含む他の製品)。

子ども・高齢者向けサプリ

消化・吸収力や安全性をより考慮すべき層です。量・形状・味・成分の優しさがポイント。

✔️ 比較的おすすめの商品例

-

フェリチン鉄サプリ 10mg/gocln:フェリチン鉄という比較的体に優しい形式。子どもや胃の弱い高齢者に向く。

リンク -

ディアナチュラ ヘム鉄 30粒:少量タイプ。試しやすい。

リンク -

Bé-A ザ・サプリメント Fe:ややプレミアム価格ですが、品質・配合成分が丁寧に設計されており、敏感な人に選ばれることが多い。

リンク -

ワカサプリ ヘム鉄:医療機関専売ということで、品質・純度が高く作られているタイプ。

リンク

✔️ 子ども・高齢者における使い方のポイント

-

子ども用:味・大きさ・咀嚼できるかなどを重視。錠剤が大きいと飲み込めないことがあるので、粉末や小粒タイプがあるものを選ぶ。

-

高齢者:胃腸の負担を避けるため、ヘム鉄またはコーティング・緩徐放出型が望ましい。水分と一緒にゆっくり服用する。

-

定期的な血液検査を行い、フェリチン値や鉄・ヘモグロビン値が過剰になっていないかを確認する。

-

他の薬との相互作用に注意。例えば制酸剤やカルシウムサプリとのタイミングをずらす。

✅ まとめ

鉄分サプリは、「目的(貧血改善/妊娠・授乳期/成長期・高齢期)」によって選ぶべきタイプや成分・量が異なります。

上記で挙げたおすすめ商品は、国内で比較的入手しやすく、信頼性の高いブランドが中心です。ただし、サプリはあくまで補助。食事での鉄分・吸収促進因子の摂取を基盤に、必要に応じてサプリを活用するのが理想です。

鉄分を効率よく吸収するためのポイント

鉄分は摂取しても、そのまま体に吸収されるわけではありません。食べ合わせや生活習慣によって吸収率が大きく変わります。ここでは「効率よく鉄分を取り込むための工夫」を具体的に紹介します。

ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ

-

非ヘム鉄(野菜・豆類・海藻などの鉄分)は吸収率が低めですが、ビタミンCと一緒に摂ると吸収が数倍にアップします。

-

ビタミンCは鉄を吸収されやすい形に変えてくれるため、サラダにレモン汁をかける・果物をデザートにするなど、ちょっとした工夫が効果的です。

✅ 実践例

-

ほうれん草のおひたし+レモン汁

-

豆腐や納豆+キウイ・いちごなどの果物

-

鉄サプリを摂るときはオレンジジュースと一緒に

カルシウム・カフェインとの同時摂取に注意

鉄分の吸収を妨げる成分があるため、タイミングに気をつけましょう。

-

カルシウム(牛乳・チーズ・ヨーグルトなど):鉄と競合し、吸収を下げてしまうことがあります。

-

タンニンやカフェイン(コーヒー・紅茶・緑茶):鉄と結合して、体に吸収されにくくしてしまいます。

✅ 実践例

-

鉄を含む食事やサプリの前後30分〜1時間は、コーヒーや緑茶を控える。

-

カルシウムサプリや乳製品は、鉄分摂取の時間とずらして摂る。

日常生活でできる吸収率を高める工夫

毎日のちょっとした習慣が鉄の吸収効率を左右します。

-

動物性食品のヘム鉄を取り入れる

赤身の肉や魚の鉄は吸収率が高く、野菜などの鉄と一緒に食べると全体の吸収率も高まります。 -

調理法を工夫する

鉄のフライパンや鍋を使うと、調理中に少量の鉄が溶け出して自然に鉄分を摂取できます。 -

胃腸のコンディションを整える

過度なストレスや胃腸トラブルは吸収を妨げます。腸内環境を整える食生活も大切です。 -

定期的に検査する

フェリチン(貯蔵鉄)やヘモグロビン値を把握して、自分に合った摂取量・工夫を考えると効率的です。

✅ まとめ

鉄分は「摂る」だけでなく「どう吸収するか」がカギ。ビタミンCで吸収を助け、カルシウムやカフェインは時間をずらす。さらに、赤身肉や調理法の工夫で日常的に効率を高めることができます。

まとめ|自分に合った鉄分補給方法を見つけよう

鉄分は、体調やライフステージによって必要量も不足しやすさも異なる栄養素です。食事・飲み物・サプリを上手に使い分け、自分に合った方法で無理なく続けることが大切です。

食事・飲み物・サプリのバランスが大切

-

基本は食事から:赤身肉・魚・野菜・豆類などをバランスよく取り入れることで、自然なかたちで鉄分を摂取できます。

-

飲み物でプラスする:鉄強化飲料やプルーンジュース、豆乳などを活用すると日常的に取り入れやすい。

-

不足が続く場合はサプリを検討:生活習慣や体調に応じて、必要に応じて鉄分サプリで効率よく補うのも選択肢のひとつ。

それぞれを「どれかひとつ」ではなく、組み合わせることで効率よく鉄分補給ができます。

無理なく続けられる方法を選ぶ

鉄分補給は一度で効果が出るものではなく、日々の積み重ねが大切です。

-

毎日の食事に小さな工夫を加える

-

自分のライフスタイルに合う飲み物を習慣にする

-

必要に応じてサプリをサポートとして取り入れる

「これなら続けられる」という方法を見つけることが、鉄分不足解消の一番の近道です。

✅ 最後に

体質やライフステージによって鉄分の必要量は変わります。貧血が疑われる場合や不調が長く続く場合は、自己判断せず医師に相談することも忘れずに。無理なく、そして賢く鉄分を補給して、毎日を健やかに過ごしましょう。