「耳が詰まった感じが続く」「自分の声がこもって聞こえる」——そんな違和感に悩んでいませんか?

飛行機や山登りなどの気圧の変化だけでなく、耳管(じかん)のトラブルやストレスによる自律神経の乱れが原因となるケースもあります。

放置すると中耳炎や難聴などのリスクにつながることもあるため、早めの対策が大切です。

この記事では、耳が詰まったように感じる主な原因と、気圧・耳管・ストレス別のスッキリ解消法を医師監修のもとで詳しく解説します。

セルフケアでの改善ポイントから、受診の目安までわかりやすくまとめました。

耳が詰まった感じが治らない…その違和感、放置していませんか?

「耳がこもる」「圧がかかる」「自分の声が響く」など、耳の中がふさがったような感覚を経験したことはありませんか?

多くの人は「そのうち治るだろう」と思いがちですが、耳の詰まり感は体からのサインであることも少なくありません。

よくある症状例

-

自分の声がこもって聞こえる(自声強調)

-

耳の奥が“ボワッ”と重く感じる

-

音が遠く聞こえる・聞き取りづらい

-

耳鳴りや軽い痛みを伴うことがある

これらの症状は一時的な気圧変化や疲れで起こることもありますが、数日〜数週間続く場合は注意が必要です。

放置すると悪化のリスクも

耳の詰まり感は、耳管(じかん)や中耳のトラブルによって起こるケースが多くあります。

そのままにしておくと、次のような問題に発展することもあります。

-

中耳炎・滲出性中耳炎:耳管が詰まり、中耳に液体が溜まる

-

耳管障害(耳管開放症・狭窄症):耳が常にこもる・自分の声が響く

-

自律神経の乱れ:ストレスや疲労が重なり、耳の血流が悪化

-

難聴の前兆として現れる場合も

特に、「片方の耳だけ詰まる」「耳鳴りやめまいを伴う」ときは、早めに耳鼻科を受診することが大切です。

まずは“どんなときに詰まるのか”を観察しよう

耳の詰まりを改善するには、原因を特定することが第一歩。

そのために、以下のような「発生シーンのメモ」を取ってみましょう。

-

いつ・どんな場面で詰まる?(飛行機、風呂上がり、寝起きなど)

-

両耳?片耳?

-

頭痛や肩こり、ストレスなど他の不調は?

-

鼻づまりや花粉症、風邪の症状は?

こうした記録をもとに、医師に伝えることで原因の特定と治療方針がスムーズになります。

自己判断で放置せず、違和感が長引く場合は早めの相談を。

ポイントまとめ

-

「耳の詰まり感」は軽視せず、体の不調サインとしてとらえる

-

放置すると中耳や自律神経に悪影響を及ぼすことも

-

発生シーンを観察・記録することで、原因の見極めがしやすくなる

主な原因①|気圧の変化による耳の不調

飛行機の離着陸、山道ドライブ、エレベーターの上昇時など──

「耳がキーンとする」「詰まった感じがする」ことはありませんか?

このような気圧差による耳の不快感は、多くの人が経験するものですが、体質や耳管の状態によって症状の出やすさが異なります。

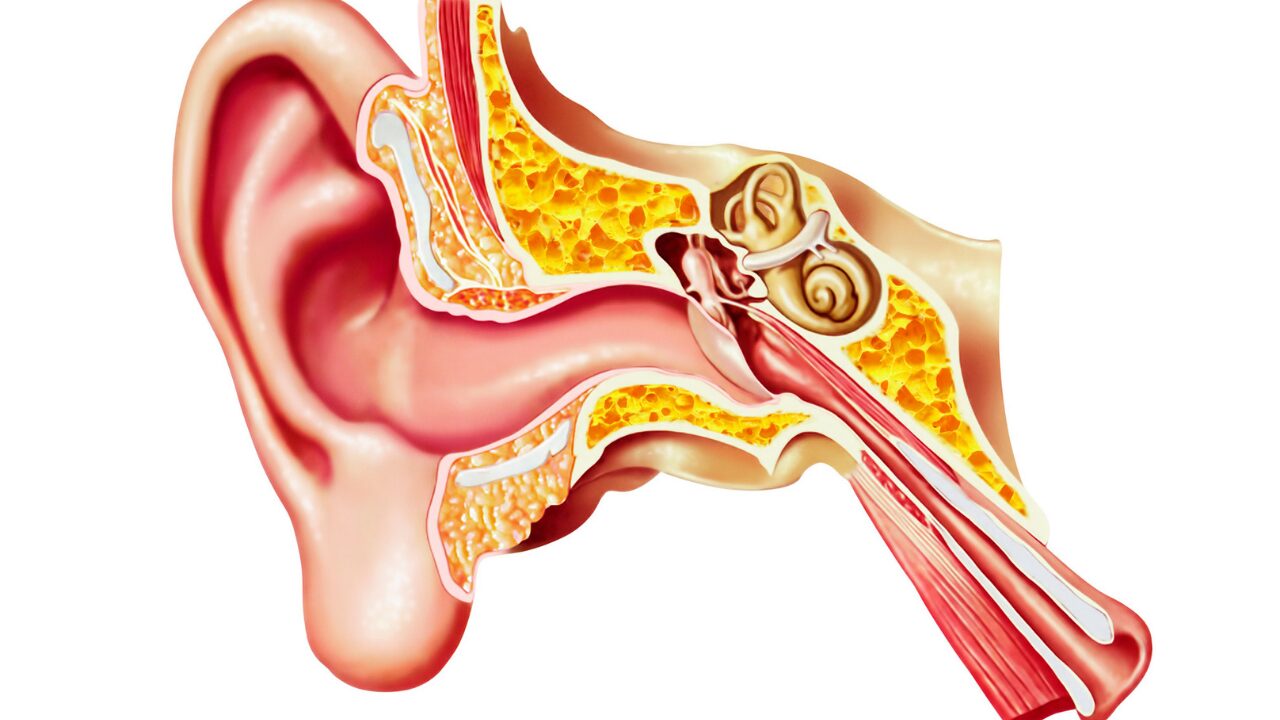

気圧差で起こる“耳詰まり”の仕組み

私たちの耳の奥には、外気と中耳(鼓膜の奥)をつなぐ「耳管(じかん)」という細い管があります。

この耳管が、中耳内の気圧を外の気圧と同じに保つ役割をしています。

しかし、急激な気圧変化が起こると──

耳管がうまく開閉できず、中耳内の圧が調整できなくなります。

その結果、鼓膜が内外から押されて「詰まった」「こもった」と感じるのです。

「耳抜き」ができない人の特徴と原因

気圧差で耳が詰まったとき、多くの人は自然にあくびをしたり、ツバを飲み込むことで耳管が開いて解消します。

しかし、耳抜きが苦手な人や効果が出にくい人も少なくありません。

その原因としては、次のようなものが考えられます。

-

鼻炎や花粉症で鼻〜喉の粘膜が腫れている

-

風邪や副鼻腔炎などで耳管が狭くなっている

-

ストレス・疲労などで耳管の筋肉(耳管開大筋)の働きが低下

-

生まれつき耳管が細く、圧の調整がしづらい体質

こうした状態では、耳抜きをしても耳管が開かず、耳の奥に圧が残ってしまいます。

無理に強く鼻をかむと、かえって中耳を傷つけることもあるため注意が必要です。

日常でできる予防法

気圧の変化による耳の不調は、ちょっとした工夫で軽減できます。

以下の方法を試して、耳管の働きをサポートしましょう。

▪ あくび・ツバを飲み込む

気圧差を感じたら、あくびをする・唾を飲むことで耳管が自然に開きます。

のど飴や水分をとるのも効果的です。

▪ ガムを噛む

飛行機や山道ドライブ中にガムを噛むと、あごや喉の筋肉が動き、耳管の開閉を助けます。

▪ 鼻をかむタイミングに注意

鼻づまりがある場合、軽く鼻をかむことで空気の通りを改善できます。

ただし、強くかむと逆に中耳に圧がかかるため、やさしく行いましょう。

▪ 風邪やアレルギーの時期は特に注意

鼻や喉が炎症を起こしているときは耳管が詰まりやすくなります。

マスク・加湿・十分な睡眠で、耳まわりの粘膜を守ることが大切です。

こんなときは耳鼻科へ

-

飛行機や山で「耳抜き」がまったくできない

-

片耳だけ強く詰まる・聞こえにくい

-

痛みや耳鳴りが続く

これらの症状がある場合は、中耳炎や耳管障害の可能性もあるため、自己判断せず専門医に相談しましょう。

主な原因②|耳管のトラブル(耳管開放症・耳管狭窄)

耳の詰まり感が長引く場合、耳管(じかん)そのもののトラブルが関係していることがあります。

耳管は普段あまり意識されませんが、実は“耳の気圧バランスを整える要”となる重要な器官です。

耳管の役割とは?(中耳と喉をつなぐ通り道)

耳管は、中耳(鼓膜の奥)と喉の奥(鼻の裏側)をつなぐ細い管で、約3〜4cmの長さがあります。

この管が開閉することで、外の気圧と中耳の気圧を同じに保ち、鼓膜の動きを正常にしています。

健康な状態では、

-

あくびやツバを飲み込むと一瞬だけ耳管が開く

-

通常は閉じていて、雑菌や空気の流入を防いでいる

というリズムで働いています。

しかし、この耳管が開きっぱなし(開放)または閉じっぱなし(狭窄)になると、耳詰まりや自声のこもりなど、さまざまな不快症状を引き起こします。

耳管開放症と耳管狭窄症の違い・主な症状

▪ 耳管開放症(じかんかいほうしょう)

耳管が常に開いた状態になり、耳の中の圧力が安定しなくなる状態です。

症状は以下のような特徴があります。

-

自分の声や呼吸音が耳の中で響く(自声強調)

-

横になると症状が軽くなる

-

詰まりよりも「響く」「こもる」感じが強い

-

痩せすぎ・ストレス・長時間のデスクワークが誘因になることも

特に、急激な体重減少や脱水、ストレスが原因で発症しやすく、女性に多く見られます。

▪ 耳管狭窄症(じかんきょうさくしょう)

耳管が狭く、空気の通りが悪くなっている状態です。

こちらは「耳が詰まる」「圧がかかる」と感じやすいタイプで、風邪や鼻炎の延長で起こることも多いです。

-

耳が詰まったような圧迫感が続く

-

聴こえがこもる・音が遠く感じる

-

飛行機や山道で強く耳が痛む

-

鼻づまりや花粉症が悪化要因になる

子どもやアレルギー体質の人、鼻炎・副鼻腔炎持ちの人に多い傾向があります。

耳鼻科での検査・治療法

耳管トラブルは自己判断では区別が難しいため、耳鼻科での正確な診断が大切です。

診察では、以下のような検査・治療が行われます。

▪ 検査方法

-

耳管機能検査:耳管の開閉具合や空気の通りを測定

-

ティンパノメトリー:鼓膜の動きを確認し、中耳の圧力バランスを測定

-

鼻・喉・耳の状態をあわせてチェック

▪ 主な治療法

【耳管開放症の場合】

-

**点鼻薬や漢方薬(加味帰脾湯など)**で粘膜を回復

-

水分摂取・体重管理・ストレスケア

-

重症例では耳管を一時的に閉じる手術を行うことも

【耳管狭窄症の場合】

-

抗アレルギー薬・点鼻ステロイドで炎症を抑える

-

ネブライザー(吸入器)治療で通気を改善

-

慢性的な場合はバルーン拡張術(耳管を広げる処置)も検討

日常生活でのセルフケアのポイント

-

鼻を強くかまず、やさしく通す

-

長時間の下向き姿勢を避ける(デスクワーク中は休憩を)

-

乾燥を防ぎ、十分な水分補給を心がける

-

ストレス・過労・急なダイエットを避ける

ポイントまとめ

-

耳管は“中耳の気圧バランス”を保つ大切な通路

-

開放症=響くタイプ、狭窄症=詰まるタイプと覚えておく

-

症状が長引く場合は耳鼻科で原因を特定し、適切な治療を受けることが改善への近道

主な原因③|ストレスや自律神経の乱れ

耳の詰まり感は、実はストレスや自律神経の乱れが関係していることもあります。

「検査では異常なし」と言われても違和感が続く…という場合、耳そのものではなく、体全体のバランスに原因があるケースも少なくありません。

ストレスが耳の血流や耳管機能に影響する理由

自律神経は、血流・呼吸・内臓の働きなどをコントロールする“体の司令塔”です。

この自律神経がストレスや疲労で乱れると、耳の周囲でも次のような影響が起こります。

-

耳の血流が悪化し、鼓膜や耳管の粘膜がむくむ

-

耳管を開閉させる筋肉(耳管開大筋)がこわばり、空気の通りが悪くなる

-

緊張状態が続き、「詰まり」や「圧迫感」を感じやすくなる

つまり、ストレスによって耳そのものに異常がなくても、“耳詰まりのような症状”が起きてしまうのです。

これを「心因性耳閉感(しんいんせいじへいかん)」と呼ぶこともあります。

自律神経バランスを整える生活習慣

ストレス由来の耳詰まりを改善するには、耳を休ませるだけでなく「心と体の緊張」をほどく習慣が効果的です。

日常に取り入れやすいポイントを紹介します。

▪ 質の良い睡眠をとる

寝不足や不規則な生活は、自律神経の最大の敵。

寝る1時間前はスマホを控え、照明を落として副交感神経を優位にしてあげましょう。

寝る前のストレッチやハーブティーもおすすめです。

▪ 深呼吸・リラックス法を取り入れる

ストレスで呼吸が浅くなると、酸素不足でさらに緊張が高まります。

ゆっくり鼻から吸って口から吐く「腹式呼吸」を意識して、1日数回リセットを。

瞑想・アロマ・マッサージなど、自分に合うリラックス法を見つけましょう。

▪ 温活で血流を促す

耳周りや首・肩を温めることで、耳の血流も改善されます。

-

蒸しタオルを耳の後ろや首筋にあてる

-

お風呂にゆっくり浸かって体を温める

-

冷え対策として、首・足首を冷やさない

温めることで副交感神経が優位になり、耳の圧迫感も和らぐことがあります。

心因性の耳詰まりに注意(精神的ストレスが原因の場合)

「耳が詰まるけど、病院では異常がない」と言われた人の中には、心のストレスが原因になっているケースもあります。

例えば以下のような状態です。

-

不安や緊張が続く

-

仕事・人間関係のストレスを抱えている

-

自律神経症状(動悸・めまい・喉のつかえなど)も出ている

このような場合は、耳の治療だけでなく、ストレスケアやメンタルサポートも並行して行うことが大切です。

カウンセリングや心療内科での相談が有効なケースもあります。

ポイントまとめ

-

ストレスは耳の血流・筋肉・耳管の働きに影響を与える

-

「異常なし」でも耳詰まりが続く場合は、自律神経の乱れを疑う

-

睡眠・呼吸・温活・心のケアで“耳と心の両方”を整えることが改善の近道

耳詰まりを感じたときの対処法・NG行動

すぐ試せるセルフケア(耳抜き・蒸しタオル・姿勢を変える)

耳詰まりを感じたときは、まずは耳管の通りをよくするセルフケアを試してみましょう。

簡単にできる方法としておすすめなのが、次の3つです。

-

耳抜き(バルサルバ法):口を閉じて鼻をつまみ、軽く息を鼻から押し出すように力を入れます。耳管が開き、「ポン」と音がしてスッと軽くなることがあります。

※強く息を入れると鼓膜を痛める恐れがあるため、あくまで“軽く”がポイントです。 -

蒸しタオルで温める:耳のまわりや首筋を蒸しタオルで温めると、血行が促進され、耳管の機能が回復しやすくなります。特に寒い日や冷房下での「内耳の冷え」対策としても有効です。

-

姿勢を変える:長時間同じ姿勢(デスクワーク・うつ伏せ)でいると、耳周辺のリンパや血流が滞ります。軽く首を回す・肩をほぐすなどして、体液の流れを促すことも大切です。

こうしたセルフケアで改善する場合は、気圧や一時的なむくみが原因の可能性があります。

やってはいけないNG行動(無理な耳抜き・綿棒の使いすぎ・強く鼻をかむ)

耳詰まりを早く何とかしようとして、ついやってしまいがちな行動にも注意が必要です。

以下のような行為は、かえって症状を悪化させるおそれがあります。

-

無理な耳抜き:強く息を吹き込むと、鼓膜や耳管の粘膜を傷つける危険があります。特に風邪・鼻炎のときは炎症を広げる原因にも。

-

綿棒での掃除のしすぎ:耳垢を取りすぎると、かえって皮膚が傷ついたり、耳垢が奥に押し込まれて「耳垢栓塞」を引き起こすこともあります。基本的に耳掃除は月1〜2回・外耳のみ軽くで十分です。

-

強く鼻をかむ:鼻の奥は耳とつながっているため、勢いよくかむと鼻水や菌が耳管に入り、炎症を悪化させることがあります。片方ずつ、優しくかむのが正解です。

受診を検討すべきサイン(片側だけ詰まる・耳鳴りや痛みが続くなど)

一時的な耳詰まりなら自然に治ることもありますが、次のような症状がある場合は、早めに耳鼻科を受診しましょう。

-

片側の耳だけが詰まる

-

耳鳴り・痛み・聞こえづらさが続く

-

風邪が治っても耳詰まりだけ残る

-

めまいやふらつきを伴う

これらは中耳炎・耳管狭窄症・突発性難聴などの可能性もあり、放置すると回復が遅れることがあります。

自己判断でケアを続けず、早めに専門医で検査を受けることが安心です。

まとめポイント

耳詰まりを感じたら、まずは「軽い耳抜き・温め・姿勢リセット」でセルフケア。

無理な耳抜きや過度な耳掃除は避け、長引く場合は必ず耳鼻科へ。

原因に合った正しいケアが、早期改善への近道です。

まとめ|「耳の詰まり」は体のSOSサインかも

「飛行機に乗ったとき」「風邪をひいたあと」など、一時的な耳詰まりは多くの人が経験します。

しかし、何度も繰り返す・治りにくい耳詰まりは、体の内側で何らかの不調が起きているサインかもしれません。

一時的でも「よく起こる」なら要注意

頻繁に耳が詰まる場合、耳管の機能低下・アレルギー性鼻炎・自律神経の乱れなどが関係していることがあります。

気圧や湿度の変化に敏感な人ほど、耳の中の圧調整がうまくいかず、詰まり感を感じやすい傾向です。

「そのうち治る」と軽く考えず、繰り返す耳詰まり=慢性化のサインと捉えて早めのケアを行いましょう。

放置せず、生活習慣とストレスケアの見直しを

耳詰まりは「耳だけの問題」ではなく、体全体のバランスの乱れが背景にあることも少なくありません。

特に以下のような習慣を意識すると、耳管や血流の状態が整いやすくなります。

-

睡眠リズムを整える(6〜7時間以上の安定した睡眠)

-

深呼吸・ストレッチで自律神経をリセット

-

カフェイン・冷たい飲み物を摂りすぎない

-

首・肩を温めて血行を促進

こうした“温め+リラックス”の習慣は、耳だけでなく全身の巡り改善にもつながります。

不快感が長引く場合は早めに耳鼻科を受診

数日経っても耳の詰まりや閉塞感が続く、または耳鳴り・痛み・聞こえづらさを伴う場合は、自己判断せず耳鼻科へ。

中耳炎や突発性難聴など、早期治療が重要な疾患が隠れていることもあります。

「少しおかしいな」と感じたら、早めの受診が回復への第一歩です。

ポイントまとめ

-

耳詰まりが頻発するのは体の不調サインの可能性あり

-

ストレス・睡眠・血流ケアで耳の環境を整える

-

長引く場合は耳鼻科で原因を明確にする

耳の詰まりは“体からの小さなSOS”。

毎日のケアと早めの対処で、違和感のないすっきりとした聴こえを取り戻しましょう。

医師コメント:「ストレスと耳の関係」は意外と深い!

実は、耳の不調とストレスは切っても切れない関係です。

ストレスを受けると自律神経が乱れ、耳管を開閉する筋肉の働きが鈍くなります。

その結果、耳詰まり・耳鳴り・こもり感などが起こりやすくなるのです。

また、ストレスによる血流低下も耳のトラブルを悪化させる原因に。

医師によると、「最近、忙しくて疲れている」ときほど耳の違和感を訴える患者が増えるそうです。

日常的に意識したいのは、

-

十分な睡眠

-

深呼吸やストレッチ

-

湯船につかる習慣

こうした“自律神経を整えるケア”が、耳の健康を守る第一歩になります。

ミミセラ クールタイプ 耳掃除はこちら🔻