「しっかり寝たはずなのに、朝スッキリしない…」「寝つきが悪くてスマホを見てしまう」——そんな悩みを感じていませんか?

実は、睡眠の質は“夜の過ごし方”で大きく変わることがわかっています。

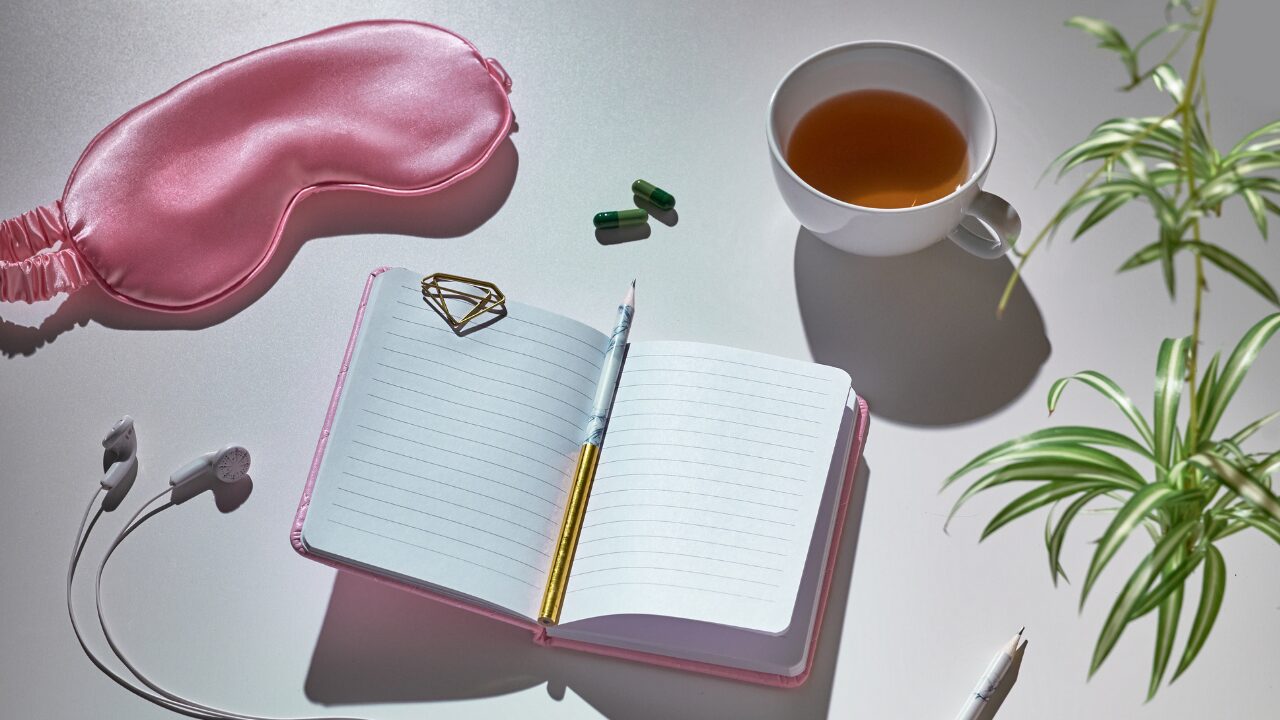

本記事では、専門家の知見をもとに、深い眠りへと導く夜のルーティンの作り方とおすすめ習慣7選を徹底解説。

デジタルデトックスや照明の工夫、アロマ・ストレッチなど、今日から実践できる“快眠習慣”を紹介します。

ぐっすり眠れる夜を取り戻して、翌朝の目覚めを軽やかに——

あなたの睡眠を変える第一歩を、今夜から始めましょう。

なぜ「夜のルーティン」が睡眠の質を左右するのか

私たちの眠りは、ただ「長く寝る」だけでは質が高いとは言えません。

ポイントは“どれだけ深く眠れているか”と“どれだけ回復できているか”。

そして、そのカギを握るのが——「夜の過ごし方」なのです。

仕事や家事が一段落したあと、寝るまでの1〜2時間をどう過ごすかで、

睡眠の質は大きく変わります。

これは専門家の間でも「夜のルーティン=眠りの質を決める準備時間」と言われるほど重要です。

睡眠の質=「眠りの深さ」と「回復力」で決まる

「睡眠の質がいい」とは、単に“ぐっすり眠れる”ことではなく、

深いノンレム睡眠でしっかり脳と体が回復できている状態を指します。

ノンレム睡眠中には、

-

成長ホルモンが分泌されて細胞修復を行う

-

脳内の情報整理が進み、記憶や集中力がリセットされる

といった重要な働きが行われます。

つまり、同じ6時間睡眠でも、浅い眠りを繰り返している人と、

深く眠れている人では、翌朝の“疲労回復度”がまったく違うのです。

夜の過ごし方が“自律神経”を整えるカギ

睡眠の質を左右する最大のポイントは、自律神経のバランスです。

日中は交感神経(活動モード)が優位になりますが、

夜は副交感神経(リラックスモード)へスムーズに切り替えることが大切。

その切り替えをサポートするのが「夜のルーティン」です。

たとえば——

-

お風呂に浸かって体を温める

-

照明を落としてゆったり過ごす

-

軽いストレッチや深呼吸をする

これらはすべて副交感神経を優位にし、

“眠りやすい体内環境”を整える行動です。

逆に、寝る直前までスマホを見たり、激しい運動をすることは交感神経を刺激し、

眠りに入りづらくしてしまいます。

専門家が語る「脳を休ませる準備時間」とは?

多くの睡眠専門医が口を揃えて言うのが、

「寝る1〜2時間前は“脳のクールダウンタイム”を意識するべき」ということ。

脳は日中ずっと情報処理を続けているため、

寝る直前までスマホやPCを使うと、脳が“まだ起きている”と勘違いします。

その結果、入眠までに時間がかかったり、眠りが浅くなったりするのです。

理想的なのは、

-

ブルーライトを避ける

-

間接照明などで明るさを落とす

-

ゆったりした音楽を流す

といった「脳を休ませる準備」をすること。

この“眠りのための前奏”があるだけで、

入眠スピードが早まり、深い眠りに入りやすくなります。

💡まとめポイント

-

睡眠の質は「深さ×回復力」で決まる

-

夜のルーティンは自律神経を整える“スイッチ”

-

寝る前の1〜2時間が「脳の休息」を左右する時間帯

睡眠の質を高める!おすすめ夜のルーティン7選

深い眠りを得るためには、「寝る直前に頑張る」のではなく、

“眠る準備”をルーティン化することが大切です。

ここでは、睡眠の専門家や快眠セラピストも推奨する、

「今日から取り入れられる夜のルーティン7選」を紹介します。

① 寝る1時間前は「デジタルデトックス」タイム

スマホやPCの画面から出るブルーライトは、

脳を覚醒させる作用があり、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。

そのため、寝る1時間前にはスマホ・テレビ・PCをオフにするのが理想。

どうしても触りたい場合は、「ナイトモード」や「ブルーライトカット」を活用しましょう。

また、代わりに本を読んだり、日記をつけたりするのもおすすめ。

“画面を見ない時間”が、心と脳を落ち着かせてくれます。

② 照明を落として“眠りのスイッチ”を入れる

明るい照明のままだと、脳は「まだ昼」と勘違いし、

眠りに入るためのホルモンが分泌されにくくなります。

寝る1時間前には照明を落とし、間接照明や暖色ライトで

部屋全体をやさしい光に変えてみましょう。

ポイントは「徐々に暗くする」こと。

光量を落とすことで脳が“夜モード”に切り替わり、

自然と眠気が訪れやすくなります。

③ お風呂は就寝90分前がベストタイミング

お風呂に入るタイミングを間違えると、

逆に寝つきが悪くなることがあります。

理想は就寝の90分前に38〜40℃の湯船に15分程度つかること。

この時間設定なら、体温が一度上がってから緩やかに下がる過程で

眠気が自然と訪れます。

体温の“ゆるやかな低下”は、入眠スイッチを押す重要なプロセスです。

シャワーだけで済ませる日も、足湯などで軽く温めるだけでも効果的です。

④ 温かい飲み物で体をリラックスモードへ

就寝前にカフェインを摂るのはNGですが、

ノンカフェインの温かい飲み物はリラックス効果が高くおすすめです。

特に人気なのは、

-

ホットミルク(トリプトファンが睡眠を促す)

-

カモミールティー(自律神経を整える)

-

ルイボスティー(ノンカフェインで代謝サポート)

体の内側から温まることで副交感神経が優位になり、

「そろそろ寝よう」という自然な流れを作れます。

⑤ 軽いストレッチや深呼吸で副交感神経を刺激

夜は「軽い運動」で体をほぐすことがポイント。

激しい運動は逆に交感神経を刺激してしまうため、

深呼吸を伴うストレッチやヨガがおすすめです。

例:

-

首・肩・背中の軽い回旋運動

-

仰向けで膝を抱える姿勢

-

深呼吸をゆっくり5回

これらは血流を促進し、体温調整をスムーズにします。

また、呼吸を整えることで心拍数が下がり、

自然と眠気が訪れやすくなります。

⑥ アロマ・音楽で“入眠環境”を整える

五感をリラックスさせることで、睡眠の質は格段に向上します。

香りなら、ラベンダー・ベルガモット・サンダルウッドなどが代表的。

これらの香りは自律神経を落ち着かせる効果があり、

アロマディフューザーや枕元スプレーで簡単に取り入れられます。

また、静かな環境が落ち着く人もいれば、

自然音(波の音・雨音・ホワイトノイズ)を流すことで

入眠がスムーズになる人も。

自分の「安心できる音」を見つけてみましょう。

⑦ 習慣化することで“眠りのリズム”をつくる

どんなに良い習慣でも、続けなければ意味がありません。

大切なのは、「決まった時間に同じ行動をする」こと。

毎晩同じルーティンを行うと、

脳が「この流れの先に眠りがある」と学習し、

自動的に入眠モードへ切り替わります。

初めは意識的でも、2〜3週間続けることで

自然に「眠りのスイッチ」が入るようになります。

睡眠は“努力”ではなく“習慣”で整える——これが質を高める最大の近道です。

💡まとめポイント

-

夜のルーティンは「自律神経を整える時間」

-

スマホ・照明・入浴・香りなど“小さな工夫”が鍵

-

継続することで、自然と深い眠りが得られるようになる

やってはいけないNG夜習慣とは?

「寝る前のちょっとした行動」が、実は眠りの質を大きく下げていることもあります。

どんなに良い睡眠グッズを使っても、NG習慣を続けていては“浅い眠り”から抜け出せません。

ここでは、専門家も注意を促す「睡眠の質を下げる夜のNG行動」を4つ紹介します。

スマホのブルーライトを浴び続ける

寝る直前までスマホを見ていると、画面から発せられるブルーライトが脳を刺激し、

「メラトニン(睡眠ホルモン)」の分泌を大きく抑制してしまいます。

その結果、

-

寝つきが悪くなる

-

夜中に目が覚めやすい

-

朝スッキリ起きられない

といった睡眠の質の低下を招きます。

💡対策

-

寝る1時間前にはスマホ・PC・テレビをオフにする

-

どうしても使用する場合は「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用

-

ベッドにスマホを持ち込まない習慣をつける

“画面を見ない時間”を意識的に作ることで、脳が自然と「眠る準備」に切り替わります。

カフェイン・アルコールを就寝前に摂取

眠気覚ましとして知られるカフェインは、摂取後4〜6時間は体内に残るといわれています。

夕方以降のコーヒー・紅茶・エナジードリンクなどは、入眠を妨げる原因になりやすいです。

一方、アルコールも「寝つきを良くする」と勘違いされがちですが、

実際には眠りを浅くし、途中覚醒を増やす作用があります。

飲酒後に眠れても、深いノンレム睡眠が減ってしまうため、

翌朝「寝たのに疲れが取れない」状態になりやすいのです。

💡対策

-

カフェインは寝る6時間前までに摂る

-

ノンカフェイン飲料(ルイボスティー、カモミールティーなど)を選ぶ

-

アルコールは“リラックスの補助”に留め、飲みすぎない

寝る直前まで食事・入浴・運動をする

食事や入浴、激しい運動を就寝直前に行うと体温が上昇し、

「眠りに入るための体温低下リズム」を妨げてしまいます。

特に、

-

消化活動が続く夜食

-

熱いお風呂(41℃以上)

-

高強度の筋トレやランニング

は、交感神経を刺激し、眠気を遠ざけてしまいます。

💡対策

-

夕食は就寝3時間前までに済ませる

-

入浴は就寝90分前を目安に(38〜40℃のぬるめが理想)

-

運動は軽いストレッチや深呼吸にとどめる

夜は「体を休ませる時間」と意識し、リラックスを中心にした行動を取りましょう。

「寝る努力」をしすぎて逆に眠れないケースも

「早く寝なきゃ」「眠れないと困る」と焦るほど、

脳が緊張状態になり、かえって眠れなくなるケースがあります。

この状態は“入眠プレッシャー”と呼ばれ、

真面目な人ほど陥りやすいと専門家も指摘しています。

💡対策

-

「眠れない時は無理に寝ようとしない」

-

一度ベッドから出て、照明を落とした部屋で静かに過ごす

-

「寝なきゃ」ではなく「休めばOK」と意識を変える

「眠る努力」ではなく「休む姿勢」をとることで、

自然と眠気が戻ってくることが多いです。

💡まとめポイント

-

スマホ・カフェイン・夜食・過度な努力は“眠りの妨げ”

-

脳と体を「休ませる方向」に導くことが快眠の基本

-

睡眠は「頑張る」ものではなく、「整える」もの

睡眠の質を測る簡単なチェックポイント

「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない」「日中ぼーっとしてしまう」——

それは“睡眠の質”が低下しているサインかもしれません。

質の高い睡眠を得るためには、まず自分の眠りの状態を“見える化”することが大切。

ここでは、誰でも簡単にチェックできるポイントと、

専門家も推奨する“セルフモニタリング法”を紹介します。

朝スッキリ起きられるか?

良質な睡眠の最大の目安は、「朝スッキリ起きられるかどうか」です。

睡眠の質が高い人は、アラームが鳴る前に自然に目が覚めたり、

起きた瞬間から体が軽く感じられます。

一方で、質が低い場合は、

-

起きても頭がぼんやりしている

-

二度寝したくなる

-

朝から疲労感が残っている

といった状態になりがちです。

💡対策ポイント

-

起床後に太陽光を浴びて体内時計をリセット

-

起きる時間を毎日同じにする

-

休日の「寝だめ」を避ける(体内リズムが乱れるため)

朝の目覚めは、“昨夜の睡眠の質”を映す鏡。

まずは「起きた時の感覚」を意識してみましょう。

昼間の眠気・集中力低下はないか?

日中に眠気が強い、集中力が続かないというのは、

夜の眠りが浅いもしくは睡眠時間が不足しているサインです。

理想的な睡眠は、昼間に「頭が冴えている」「気分が安定している」状態。

逆に、以下のような症状が頻繁に出る場合は要注意です。

-

午後に強い眠気を感じる

-

ぼーっとして仕事や勉強に集中できない

-

イライラしやすい・感情が不安定

💡対策ポイント

-

睡眠時間を6〜8時間確保する

-

夕方以降のカフェインを控える

-

軽い昼寝(15〜20分)で眠気をリセット

昼間のパフォーマンスを観察することで、

自分の“眠りの回復力”を把握できます。

アプリ・スマートウォッチで客観的に測定する方法

最近では、スマートウォッチや睡眠アプリを使って、

睡眠の深さや途中覚醒の回数を手軽に計測できます。

代表的な睡眠トラッキングアプリでは、

-

睡眠時間

-

深い眠り(ノンレム睡眠)と浅い眠り(レム睡眠)の比率

-

心拍数・呼吸数

-

いびき・寝返りの回数

などを自動で記録できます。

💡おすすめ活用法

-

「Sleep Cycle」「AutoSleep」「Fitbit」などのアプリを使用

-

毎日の変化をグラフで確認し、生活習慣の見直しに役立てる

-

深い睡眠が減っている日は「ストレス」や「夜更かし」など原因をメモ

数値化することで、感覚だけでは気づけない「眠りの質の変化」を客観的にチェックできます。

1週間続けることで“自分の眠りパターン”を知る

睡眠の質は、1日だけでは正確に判断できません。

季節・ストレス・生活リズムなどによって日ごとに変動するため、

最低でも1週間は連続して観察するのがおすすめです。

1週間のデータを見比べると、

-

どんな日によく眠れているか

-

寝つきが悪い日には何をしていたか

-

就寝・起床時間のズレが影響していないか

といった“眠りの癖”が明確になります。

💡対策ポイント

-

毎日同じ時間に寝て起きる

-

「眠れなかった原因」をメモする(カフェイン・スマホなど)

-

週ごとに自分の平均睡眠スコアを確認

自分の眠りパターンを理解することが、

最適な夜のルーティンを作る第一歩です。

💡まとめポイント

-

睡眠の質は「朝・昼・夜」のサイクル全体で判断

-

感覚+データの“両面チェック”が効果的

-

継続記録で「自分だけの快眠リズム」を見つけよう

睡眠改善のためのサポートアイテム・アプリ紹介

睡眠の質を高めるには、習慣だけでなく“環境づくり”もとても重要です。

ここでは、入眠〜深い眠り〜起床までをサポートしてくれる便利グッズやアプリを、実用的な観点からご紹介します。

睡眠の質を高める人気グッズ3選(アイマスク・ピロー・アロマ)

・HIRUNEGAO 快眠 加重アイマスク

加重(ウエイト)付きのアイマスクで、目元・顔まわりをやさしく包み、光・雑音・緊張を遮断して “眠る準備” を整えます。特に明るい部屋で寝る方、仰向け・横向きでもアイマスクがずれやすい方におすすめ。遮光・締めつけ感のバランスが良く、睡眠専門サイトでも「光を遮ることが入眠助長につながる」とされています。

・Better Sleep Pillow オリジナル

首・肩・頭の位置を支え、睡眠中の体のアライメント(整列)を整えることで、眠りの深さ・回復力を高めるピローです。寝る姿勢(横向き・仰向け・うつぶせ)を問わず使いやすく、専門家も「枕の選び方が眠りの質に直結する」点を指摘しています。

・無印良品 コードレス超音波アロマディフューザー MJ‑CAD2

香りや空気の質も快眠環境に大きく影響します。こちらはコードレス&超音波式で寝室に置きやすく、低音・静音設計。就寝前にラベンダー・ベルガモットなどのリラックス系アロマを使えば、気持ちを落ち着けて入眠モードに入りやすくなります。五感へのアプローチは副交感神経を刺激しやすいという研究もあります。

💡導入のポイント

-

グッズは「習慣+環境」の両面で使うのが効果的。

-

欲張りすぎず、自分に合った1〜2個から始めるのが継続のコツ。

-

アイマスク・ピロー・アロマのセットで「暗→支え→香り」の流れを整えると、夜のルーティンがぐっと完成度を増します。

睡眠リズムを整えるおすすめアプリ(快眠サウンド・睡眠記録)

-

Sleep Cycle:スマホを枕元やスタンドに置くだけで、音や動きを解析して「あなたの眠りの状態」を記録・解析してくれるアプリ。目覚ましも“浅い眠りのタイミング”で鳴らしてくれる機能付き。

-

SleepWatch:ウェアラブル連携や睡眠スコア表示など、少し詳しく眠りを見たい人向け。自分の「寝付き/中途覚醒/深い眠り」の傾向を把握できます。

-

アプリ全体では、多少の誤差はあるものの「毎日の記録+生活習慣データとの関連付け」ができれば、眠りの質を改善する手がかりになります。

💡導入のポイント

-

睡眠アプリを使うと「何時に寝たか」「何時に起きたか」だけでなく、「眠りの深さ」「寝返り回数」「いびきなど」まで見える化できます。

-

グラフやスコアを見て、習慣(スマホ使用時間・カフェイン摂取・運動)との関連を自分で振り返ることが改善への近道です。

-

記録は少なくとも1週間〜2週間続けて、自分のパターンを把握しましょう。

専門家も推奨!生活リズム改善に役立つデバイス

睡眠改善のための“習慣化”をさらに強固にするため、デバイスの活用もおすすめです。

-

睡眠トラッキング機能付きウェアラブル(例:スマートウォッチ/リング型デバイス)を使って、心拍数・体温・呼吸数などをモニタリングし、「寝付きの悪さ」「途中覚醒」の原因を探る。

-

室内環境センサー(温度・湿度・照度)を寝室に設置して、「寝る直前に明るすぎ」や「室温が高すぎ」など環境要因を可視化する。

-

音・光をコントロールするスマートライトやホワイトノイズマシンも、「入眠環境を整える習慣」として効果的です。

これらのデバイスは“行動を習慣化するための補助器具”と捉えると良いでしょう。

「毎晩同じ環境とデータで眠る」というルーティンを支えてくれます。

💡まとめポイント

-

入眠・深眠・起床までを支える“環境・習慣・記録”が整って初めて「睡眠の質が上がった」と言えます。

-

グッズ(アイマスク・ピロー・アロマ)+アプリ(睡眠トラッキング)+デバイス(モニタリング)を上手に組み合わせることで、習慣化のハードルを下げられます。

-

ただし、どれも“使えば即効で完璧”というわけではなく、「続ける」「振り返る」「整える」という3ステップが重要です。

まとめ|夜のルーティンで“ぐっすり睡眠”を習慣化しよう

睡眠の質は「夜の1時間」で決まる

1日の終わりにどう過ごすかが、翌朝のコンディションを左右します。

実は、寝る前のたった1時間が“睡眠のゴールデンタイム”とも呼ばれ、自律神経の切り替え・体温リズム・ホルモン分泌の準備が行われる重要な時間帯です。

スマホやTVの刺激を避け、照明を落として体と脳を“オフモード”に導くことで、自然に深い眠りへと移行しやすくなります。

💡ポイント

-

就寝の60分前は「静かな準備時間」として確保する

-

光・音・情報の刺激を減らし、眠りのスイッチを入れる

-

翌朝の目覚めを良くするには、夜の過ごし方から整える

小さな習慣を積み重ねて“眠り上手”に

快眠は“努力”ではなく、“習慣”でつくるもの。

ストレッチ・温かい飲み物・アロマ・読書など、無理のないルーティンを1つずつ取り入れていくことで、脳が「この行動をしたら寝る時間」と認識しやすくなります。

最初から完璧を目指すよりも、小さな習慣を積み重ねていくことが長続きのコツです。

💡ポイント

-

毎晩同じ流れを繰り返して“眠る儀式”をつくる

-

無理に全部やらず、「心地いい」と感じる行動を優先

-

継続によって自律神経のリズムが安定し、自然と眠れる体質へ

継続することで心も体も軽くなる快眠ライフへ

良質な睡眠は、体の回復だけでなく「心の安定」「集中力」「美肌」「免疫力アップ」にも直結します。

夜のルーティンを続けることで、次第に“眠れない”から“眠りが楽しみ”へと意識が変わり、生活全体が整っていきます。

日々の忙しさに流されず、「眠りの時間を大切にする」という意識を持つことが、心身のリセットにつながる第一歩です。

今日から少しずつ、あなたに合った夜のルーティンを育てていきましょう。

💡まとめポイント

-

夜の1時間を“眠りの準備時間”として固定する

-

小さな行動を継続して、自分に合った快眠スタイルを確立

-

翌朝スッキリ目覚められる生活リズムを習慣化する

睡眠学から生まれた寝具【快眠タイムズ】 ![]() はこちら🔻

はこちら🔻