「鬼ごっこ」「ドッジボール」から「たまごっち」「ミニ四駆」まで――昭和から平成にかけて学生時代に大流行した“懐かしの遊び”を総まとめ!外遊びやアナログな道具で夢中になった昭和世代、ゲームやカードで盛り上がった平成世代。世代ごとの遊びの違いを振り返ると、当時の思い出や文化が鮮やかによみがえります。

本記事では、ランキング形式で人気の遊びを紹介するとともに、今だからこそ楽しめるアレンジ方法や親子で遊べるアイデアも解説。懐かしさを味わいながら世代を超えて楽しんでみませんか?

昭和〜平成の“懐かしの遊び”が今アツい!

なぜ今「昔の遊び」が注目されるのか

スマホやゲーム機が当たり前となった令和の時代に、昭和〜平成に流行った“懐かしの遊び”が再び注目されています。背景には、大人世代が自分の子どもに「昔の遊び」を教えたいという想いや、シンプルながらも熱中できる遊びの魅力が再評価されていることがあります。

また、昭和世代が夢中になった「けん玉」「おはじき」「鬼ごっこ」や、平成の子どもたちがハマった「たまごっち」「ミニ四駆」「遊戯王カード」などは、当時の体験を共有できる“世代の共通言語”でもあります。懐かしい遊びは、単なる娯楽を超えて「青春の思い出」や「世代をつなぐ文化」として再び光を浴びているのです。

SNSや動画で再ブームになっている遊びたち

近年では、YouTubeやTikTokを中心に「懐かしの遊び」を紹介する動画が人気を集めています。例えば、ミニ四駆を大人が本気で改造する企画や、昔のゲームソフトをプレイする実況、さらにはベーゴマやけん玉の技を披露する動画が若者世代に新鮮な驚きを与えています。

また、懐かしのカードゲームやファミコンソフトは復刻版やアプリとして再登場しており、親子で一緒に遊べることから“世代を超えた楽しみ方”として話題になっています。SNSによって「昔を知らない若者」と「当時を知る大人」が同じ遊びを共有できるようになり、懐かしの遊びは新たなブームとして広がっているのです。

【総合ランキング】学生時代に流行った懐かしの遊びベスト10

第1位〜第3位|みんなが夢中になった鉄板遊び

堂々の1位は、誰もが一度は遊んだ「ドッジボール」。昭和から平成にかけて体育の授業や放課後で大定番となり、学年を超えて熱く盛り上がれる遊びでした。

2位は「ファミコン・ゲームボーイ」。昭和末期〜平成初期の小学生にとって、家庭用ゲーム機は“遊びの革命”であり、友達の家に集まってゲームをするのが日常でした。

3位には「たまごっち」がランクイン。平成の小中学生を中心に社会現象化し、学校に持ち込み禁止になるほどの大ブームを巻き起こしました。

第4位〜第7位|放課後に欠かせなかった遊び

4位は「けんけんぱ」や「ゴム跳び」。道端にチョークで円を描いたり、ゴムひもを使ったりして気軽に楽しめる外遊びは、特に女の子に人気でした。

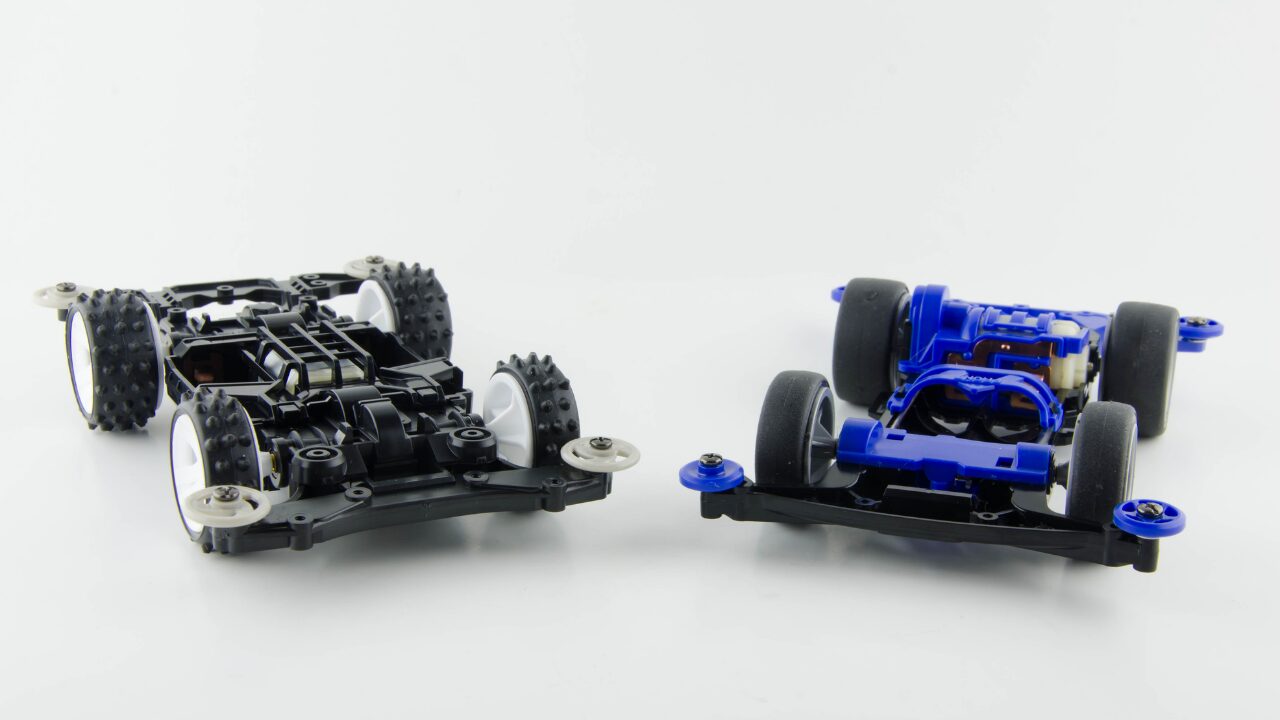

5位は「ミニ四駆」。平成初期には改造パーツを集め、サーキットで競争する姿が放課後の風物詩に。

6位は「遊戯王カード・ポケモンカード」。平成の小学生が熱中し、カード交換やデッキ作りで友達同士の交流が広がりました。

7位には「鬼ごっこ・ケイドロ」。広場や公園で大人数で遊べるため、世代を超えて長く愛され続ける遊びです。

第8位〜第10位|今思えばちょっとマイナー?な懐かし遊び

8位は「ベーゴマ」。昭和世代には欠かせない遊びでしたが、平成には「ベイブレード」へと進化して受け継がれました。

9位は「スーパーボールすくい・メンコ」。お祭りや駄菓子屋を思い出す人も多く、ちょっとしたブームを支えた存在です。

10位は「シール・ビックリマンチョコ」。昭和〜平成初期の子どもたちにとって、集めて交換する文化は大きな楽しみのひとつでした。

昭和・平成でこんなに違う!? 世代別・流行った遊び

昭和世代に人気だった遊び(外遊び・アナログ系)

昭和世代の学生時代といえば、外遊びやアナログな道具を使った遊びが主流でした。代表的なのは「ドッジボール」「鬼ごっこ」「ケイドロ」など、大人数で体を動かして楽しむ遊び。さらに「けん玉」「おはじき」「ベーゴマ」「メンコ」など、駄菓子屋や空き地で遊べる手軽な遊びも人気でした。

道具がシンプルで工夫次第で無限に遊べるのが特徴で、今でも「懐かしい!」と当時を思い出す大人も多いはずです。

平成世代に人気だった遊び(ゲーム・デジタル系)

一方で平成世代の学生時代は、家庭用ゲーム機や携帯型ゲームの普及によって遊びのスタイルが大きく変化しました。「ファミコン」「スーパーファミコン」「ゲームボーイ」は放課後の定番であり、「ポケモン」「マリオ」「ドンキーコング」などのソフトは世代を象徴する存在です。

また「たまごっち」「デジモン」「ミニ四駆」「遊戯王カード」など、学校や公園で流行した“デジタル&ホビー系”の遊びも平成を代表する文化となりました。昭和に比べて「コレクション」「育成」「対戦」といった要素が強まり、遊びに戦略性や個性が加わったのが特徴です。

世代を超えて愛され続ける定番遊び

世代ごとに流行は変わりましたが、時代を超えて今も遊ばれている定番もあります。例えば「鬼ごっこ」「ドッジボール」「縄跳び」「かくれんぼ」などは、ルールがシンプルで準備も不要なため、令和の子どもたちにも親しまれています。

また、カードゲームやコマ遊びは形を変えて進化しており、「ベーゴマ→ベイブレード」「メンコ→トレーディングカードゲーム」のように世代ごとにアレンジされながら受け継がれています。こうした遊びは、まさに“世代をつなぐ架け橋”と言えるでしょう。

各世代の“あるある遊び”比較表|昭和・平成・令和

昭和 vs 平成 vs 令和|流行遊びの移り変わり

遊びの流行は、時代ごとの社会背景やテクノロジーの進化によって大きく変わってきました。

-

昭和世代:外遊びや駄菓子屋遊びが中心。「鬼ごっこ」「ドッジボール」「けん玉」「ベーゴマ」「メンコ」など、体を動かすか、シンプルな道具を使ったアナログ遊びが主流でした。

-

平成世代:デジタル化の波が一気に進み、「ファミコン」「ゲームボーイ」「たまごっち」「ミニ四駆」「遊戯王カード」など、テレビゲームやホビー系が放課後の中心に。仲間内で集まり、対戦やコレクションを楽しむ遊び方が定番でした。

-

令和世代:スマホ・タブレット・オンラインゲームが主流。YouTubeやSNSで流行を知り、「フォートナイト」「マイクラ」「ポケモンGO」などデジタル遊びが生活の一部に。公園遊びも健在ですが、昭和や平成に比べるとデジタル比率が圧倒的に高いのが特徴です。

世代を並べてみると、「外で体を動かす → ゲームやホビーに熱中 → スマホやネットを通じた遊び」へとシフトしていることがよく分かります。

「令和キッズが知らない!?」昭和・平成の驚きの遊び

今の子どもたちからすると、昭和や平成で流行った遊びは“新鮮な驚き”に映ることも少なくありません。例えば――

-

昭和の遊び:「ベーゴマ」や「メンコ」は現代の子にとっては“遊びというより骨董品!?”と思われがち。でも当時は勝敗や技に熱狂する本気の遊びでした。

-

平成の遊び:「たまごっち」をポケットに入れて育成したり、「ミニ四駆」を専用サーキットで走らせたりする文化は、令和世代には珍しく映るもの。特に「電池切れで育成失敗」や「パーツ改造のために小遣いをつぎ込む」感覚は今では想像しにくいでしょう。

このように、令和キッズにとっては理解不能な“昔の常識”が、昭和・平成の世代には青春そのもの。時代ごとの遊びを比較することで、世代間のギャップや共通点を知るのも楽しいポイントです。

懐かしのハイパーヨーヨーはこちら🔻

懐かしの遊びをもう一度楽しむ方法

大人でもできる!アレンジ版懐かし遊び

子どもの頃に夢中になった遊びも、大人仕様にアレンジすれば再び楽しめます。例えば「鬼ごっこ」は、ランニングやフィットネスを兼ねた“体力勝負”として仲間内で遊べば意外と白熱。「メンコ」や「ベーゴマ」などのアナログ遊びも、今の感覚で“技を磨く”競技として取り組むと奥深さを感じられます。

さらに、ボードゲームやカードゲームの復刻版を取り入れれば、大人の頭脳戦としても盛り上がります。シンプルだけど熱中できるのが“昔の遊び”の醍醐味です。

子どもと一緒に楽しめる遊び方アイデア

懐かしの遊びは、親子で楽しむ絶好のコミュニケーションツールにもなります。公園で「けんけんぱ」や「なわとび」を教えれば、運動不足解消にもなり、子どもとの絆も深まります。また「けん玉」や「おはじき」など、家の中でできる遊びは雨の日にもぴったり。

さらに「ポケモンカード」や「ベイブレード」などは、令和の子どもたちにも人気なので、親子で一緒に遊ぶと「自分が子どもの頃と同じ楽しさ」を共有できます。世代を超えて遊びがつながる瞬間は、まさに懐かしさと新鮮さが同居する特別な体験です。

イベントやレトログッズで昔を再体験

最近では、昭和レトロをテーマにしたイベントや展示会、駄菓子屋を再現したスペースなどで“懐かしの遊び”を体験できる機会が増えています。ミニ四駆大会やベーゴマ対決といったイベントに参加すれば、当時のワクワク感をそのまま味わうことが可能です。

また、復刻版のゲーム機や懐かしグッズを集めるのもおすすめ。例えば「ファミコンミニ」「たまごっち復刻版」などは、当時を知る世代にとって心をくすぐる存在。こうしたアイテムを手にするだけで、あの頃の思い出が鮮やかによみがえります。

まとめ|懐かしの遊びは、心のタイムマシン

遊びから見える世代の思い出と文化

昭和・平成それぞれの遊びを振り返ると、その時代ならではの価値観や文化が浮かび上がってきます。外遊びやアナログな道具に夢中になった昭和世代、デジタルやコレクション文化を楽しんだ平成世代。どちらも「限られた環境の中で最大限に楽しむ工夫」があり、そこにこそ遊びの本質が隠れています。

懐かしの遊びは、単なる娯楽以上に「当時の思い出を映し出すタイムマシン」のような存在。子どもの頃の友達、放課後の空気、駄菓子屋のにぎわい……そんな記憶を鮮やかに呼び戻してくれるのです。

昔の遊びを通じて広がる世代間コミュニケーション

懐かしの遊びは、世代の違いを超えてコミュニケーションを広げるきっかけにもなります。親が子どもに「自分の時代の遊び」を教えれば、自然と会話が増え、共通の楽しみを共有できます。また、祖父母と孫が一緒にけん玉や鬼ごっこをする光景も、遊びが世代をつなぐ力を持っていることを示しています。

今の子どもにとって新鮮で、大人にとっては懐かしい——そんな二重の魅力を持つ昔の遊び。改めて触れてみることで、「世代の違い」を超えて心がつながる体験が生まれるのです。

遊びの予約ならこちら🔻

レジャーチケット購入サイト「asoview!(アソビュー)」 ![]()