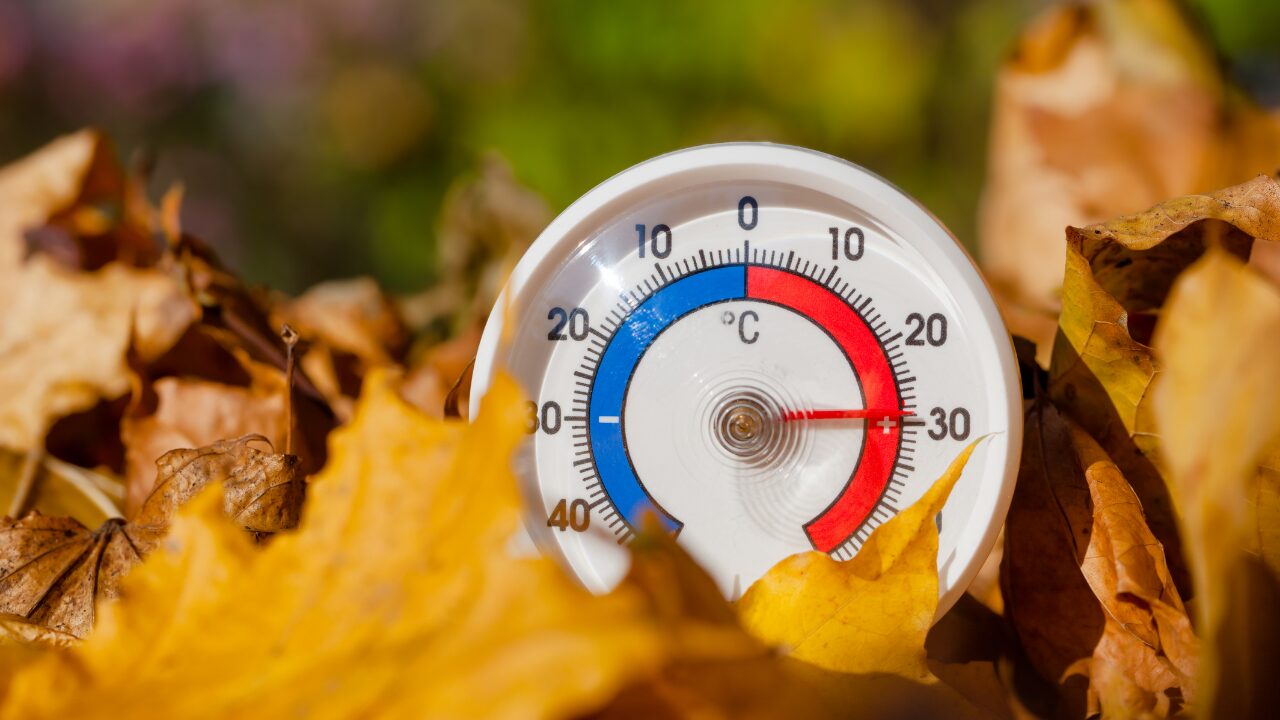

朝晩は冷えるのに日中は暑い──そんな秋特有の寒暖差に、体がついていけず「なんとなくだるい」「頭痛や肩こりが続く」と感じていませんか? それは自律神経の乱れから起こる「寒暖差疲労」かもしれません。実は、毎日の食事で必要な栄養を意識することで、この不調をやわらげることができます。

この記事では、寒暖差疲労に効果的な栄養素と、旬の食材を使った栄養満点レシピ7選をご紹介。体の内側から整えて、元気に秋を楽しみましょう。

寒暖差疲労とは?秋に体調を崩しやすい理由

夏から秋にかけては、朝晩と日中の気温差が大きくなりやすく、体がその変化についていけずに「なんとなくだるい」「頭痛や肩こりがする」といった不調を感じる人が増えます。これがいわゆる「寒暖差疲労」です。見た目では分かりにくいものの、自律神経に大きな負担がかかり、放置すると免疫力の低下や体調不良につながります。

自律神経の乱れが起こるメカニズム

私たちの体は、暑いときは血管を広げて熱を逃がし、寒いときは血管を縮めて熱を保つように働きます。この体温調節を担っているのが「自律神経」です。

しかし、1日の中で気温差が7℃以上あると、自律神経は何度も切り替えを強いられ、オーバーワーク状態に。すると以下のような不調が出やすくなります。

-

慢性的なだるさ・疲労感

-

頭痛・肩こり・めまい

-

イライラや集中力の低下

-

睡眠の質が下がる

自律神経は自分の意思でコントロールできないため、生活習慣や食事でサポートすることが大切です。

秋特有の気温変化と体への影響

秋は1日の寒暖差が大きくなるだけでなく、以下のような特徴が重なり、体調を崩しやすい季節です。

-

朝晩の冷え込みと日中の暑さの差 → 血流が乱れ、冷えやだるさが出やすい

-

空気の乾燥 → 呼吸器や喉が乾燥し、風邪をひきやすくなる

-

夏の疲れの残り → 冷房や暑さで消耗した体力が回復しきれないまま秋を迎える

これらの要因が重なることで、体の抵抗力が下がり「寒暖差疲労」を実感する人が増えるのです。

秋に摂りたい!寒暖差疲労を和らげる栄養素とは

寒暖差疲労をやわらげるためには、自律神経の働きを助け、体の酸化ストレスを減らし、免疫力を高める栄養素を意識的に摂ることが大切です。特に秋の食材に豊富な「ビタミンC・E」「マグネシウム・カルシウム」「たんぱく質」を意識すると、体調を崩しにくい土台を作れます。

ビタミンC・E|抗酸化作用で疲労回復

寒暖差によって自律神経が過剰に働くと、体内で「活性酸素」が増えやすくなります。これが疲労感や老化の原因のひとつ。ビタミンCとEは、この酸化ストレスを抑える「抗酸化作用」を持ち、疲労回復や免疫力の維持に役立ちます。

多く含む食材

-

ビタミンC:ブロッコリー、柿、キウイ、赤ピーマン

-

ビタミンE:かぼちゃ、アーモンド、アボカド、オリーブオイル

摂取のコツ

ビタミンCは水溶性で熱に弱いので、サラダや果物から摂るのがおすすめ。ビタミンEは油と一緒に摂ると吸収率が高まります。

マグネシウム・カルシウム|自律神経を整えるミネラル

気温の変化に体が対応するときに重要なのが「神経の安定」。マグネシウムとカルシウムは神経伝達をスムーズにし、イライラや不眠を和らげる働きがあります。自律神経のバランスを整え、寒暖差による心身のストレスを軽減します。

多く含む食材

-

マグネシウム:ほうれん草、ひじき、ナッツ類、大豆製品

-

カルシウム:小松菜、ししゃも、牛乳、チーズ

摂取のコツ

カルシウムとマグネシウムは一緒に摂ると吸収が高まりやすい組み合わせ。味噌汁や煮物に海藻と野菜を合わせるのも効果的です。

たんぱく質|免疫力アップと代謝サポート

寒暖差疲労で弱りやすいのが「免疫力」と「基礎代謝」。たんぱく質は体を動かすエネルギー源になるだけでなく、免疫細胞やホルモンの材料となり、体調管理には欠かせません。

多く含む食材

-

肉類(鶏むね肉、豚肉、牛赤身)

-

魚介類(鮭、秋刀魚、サバ)

-

卵、大豆製品(豆腐、納豆、枝豆)

摂取のコツ

毎食に手のひらサイズのたんぱく質を取り入れるのが理想。動物性と植物性をバランスよく摂ると、消化吸収や栄養バランスも良くなります。

寒暖差疲労に効く!秋の栄養満点レシピ7選

秋は旬の食材が豊富で、寒暖差疲労対策にぴったりの栄養がたっぷり。ここでは、体調管理に役立つ栄養素を意識したレシピをご紹介します。どれも家庭で簡単に作れるものばかりなので、毎日の献立にぜひ取り入れてみてください。

鮭ときのこのホイル焼き

鮭に豊富なたんぱく質とオメガ3脂肪酸は、免疫力強化と炎症抑制に効果的。きのこのビタミンDや食物繊維が加わり、腸内環境もサポートします。アルミホイルで包んでオーブンやフライパンで蒸し焼きにするだけなので手軽。

さつまいもと鶏肉の黒酢炒め

さつまいもはビタミンCと食物繊維が豊富で、疲労回復や腸活に◎。鶏肉の高たんぱく質と合わせれば、代謝アップも期待できます。黒酢を使うことで血流改善効果が高まり、さっぱりとした仕上がりに。

レンコン入り豆腐ハンバーグ

レンコンのビタミンCと食物繊維に加え、豆腐の植物性たんぱく質で自律神経をサポート。ひき肉と合わせることで食べごたえもあり、鉄分や亜鉛もしっかり摂れます。シャキシャキ食感がアクセント。

かぼちゃと小松菜の味噌汁

かぼちゃのβ-カロテンとビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、小松菜はカルシウムと鉄分が豊富。味噌の発酵パワーで腸活効果もあり、朝晩の冷え込みで乱れがちな自律神経を内側から整えます。

豚肉とりんごのしょうが煮

豚肉に多いビタミンB1はエネルギー代謝を助け、疲労回復に効果的。りんごのポリフェノールや食物繊維、しょうがの血流促進作用がプラスされ、寒暖差で冷えやすい体を温めてくれます。甘酸っぱい味付けで食欲もアップ。

秋刀魚の梅煮

秋が旬の秋刀魚は、DHAやEPAが豊富で血流改善や脳の活性化に役立ちます。梅干しのクエン酸で疲労回復効果が加わり、さっぱりと食べられる一品。煮ることで骨まで柔らかくなり、カルシウム補給にも◎。

梨とヨーグルトのデザート

梨は水分が多くカリウムによるむくみ解消効果も期待できる果物。ヨーグルトの乳酸菌と組み合わせれば、腸内環境を整え、自律神経をサポート。ハチミツを少し加えると自然な甘みで満足感もアップ。

絶品!栗粉のモンブランスイーツ【meet tree Cafe】 ![]()

寒暖差疲労を防ぐ秋の食生活・生活習慣のポイント

寒暖差疲労は、食事や生活習慣を少し工夫することで予防・改善が可能です。自律神経の負担を減らし、体のリズムを整えるために、以下のポイントを意識してみましょう。

冷たい飲み物より常温・温かい飲み物を選ぶ

寒暖差で冷えやすい体には、体温を下げる冷たい飲み物は負担になりがち。常温や温かい飲み物を選ぶことで、内臓の冷えを防ぎ、自律神経の安定につながります。

実践ポイント

-

朝は白湯や温かいお茶で内臓をゆっくり目覚めさせる

-

カフェインが気になる人は、ハーブティーや麦茶のホットを取り入れる

-

食事中は常温の水やぬるめのお茶を基本にする

規則正しい食事と睡眠で自律神経をリセット

自律神経は「生活リズム」に大きく影響を受けます。食事の時間や睡眠が乱れると切り替えがうまくできず、寒暖差疲労の症状が強く出やすくなります。

実践ポイント

-

3食をできるだけ同じ時間に摂る

-

就寝前のスマホや夜更かしを控え、睡眠の質を高める

-

夜は消化の良い食事(スープ・鍋料理など)で胃腸を休める

軽い運動で血流を促進

寒暖差疲労による「だるさ」や「冷え」は、血流の滞りが原因のひとつ。軽い運動を取り入れることで全身の血流が改善し、自律神経の切り替えがスムーズになります。

実践ポイント

-

朝のストレッチやウォーキングで体を温める

-

入浴後に簡単なヨガや深呼吸でリラックス

-

デスクワーク中も1時間ごとに立ち上がって軽く体を動かす

まとめ:食事で整える秋の体調管理!今日から始めるレシピ習慣

秋は朝晩と日中の寒暖差が大きく、自律神経に負担がかかりやすい季節です。その結果、だるさや頭痛、冷えといった「寒暖差疲労」が起こりやすくなります。

そんな時期こそ、栄養バランスのとれた食事が体調管理のカギ。

-

ビタミンC・Eで酸化ストレスを軽減

-

マグネシウムやカルシウムで自律神経を整える

-

たんぱく質で免疫力と代謝をサポート

さらに、旬の食材を使ったレシピは美味しさだけでなく、栄養価も高く、無理なく続けられるのが魅力です。

今日から一品でも取り入れてみることで、体の内側からじんわりと元気が戻ってきます。寒暖差疲労に負けない体をつくり、秋を快適に過ごすために、食事習慣から整えていきましょう。

秋の味覚「まつたけ」はこちら🔻