「疲れがなかなか取れない」「朝起きても体が重い」――そんな疲労感に悩んでいませんか?

タウリンは、エネルギー代謝を助け、肝機能や心臓の健康を守るなど、全身の回復力をサポートする栄養素として注目されています。イカやタコなどの魚介類に豊富に含まれるほか、サプリメントで効率よく摂取することも可能です。

この記事では、タウリンの効果、含まれる食材、そしておすすめのサプリまでを徹底解説。日常に取り入れることで、疲れにくくパフォーマンスの高い毎日を目指しましょう。

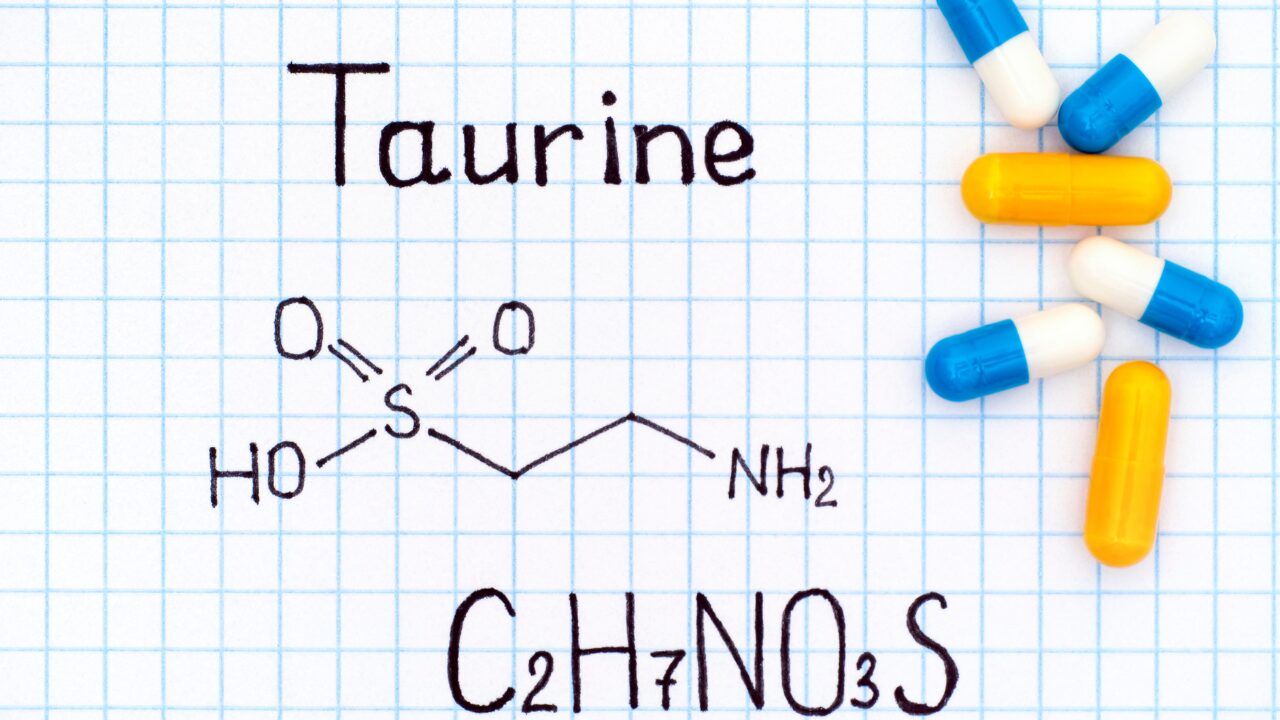

タウリンとは?どんな成分なのか

タウリンは、私たちの体の健康維持に欠かせない成分として知られています。栄養ドリンクの成分表示などで目にすることが多いですが、その正体や働きについて正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。ここではタウリンの基本的な特徴と、体内で果たす役割について解説します。

タウリンの基本プロフィール(アミノ酸の一種)

タウリンは「アミノ酸の一種」ですが、一般的なたんぱく質を構成するアミノ酸とは少し異なります。

-

硫黄を含む含硫アミノ酸であること

-

体内では合成できるが、食事からの摂取も重要であること

これがタウリンの特徴です。人間の体内では、主にシステインやメチオニンといったアミノ酸から合成されますが、その量は限られているため、魚介類や肉類などの食品から取り入れる必要があります。

また、タウリンは赤ちゃんの発育や神経機能の発達に重要な成分であり、母乳や粉ミルクにも含まれています。このことからも「生命維持に欠かせない栄養素」であることが分かります。

体内での役割と働き

タウリンは全身に広く分布しており、特に心臓・脳・肝臓・筋肉に多く存在します。主な働きは以下の通りです。

-

エネルギー代謝を助け、疲労回復をサポート

-

肝臓の解毒作用を高め、アルコールや薬の代謝を助ける

-

心臓や血圧の安定に関与し、生活習慣病の予防に役立つ

-

神経伝達をスムーズにし、集中力や精神安定をサポート

-

抗酸化作用によって細胞を守る

つまり、タウリンは「疲れを回復する」だけでなく、「肝臓や心臓を守り、ストレスを和らげる」など、幅広い健康効果を持っているのです。

疲労回復に効く!タウリンの主な効果

タウリンは「疲労回復成分」として有名ですが、その効果は単なる一時的な元気づけではありません。体内の代謝や臓器の働きを支えることで、根本的に疲れを和らげるサポートをしてくれます。ここではタウリンが持つ代表的な効果を詳しく見ていきましょう。

エネルギー代謝をサポート

疲労の大きな原因のひとつは、エネルギー不足。タウリンは細胞内の「ミトコンドリア」の働きを助け、栄養を効率よくエネルギーに変えるサポートをします。

-

糖や脂質をスムーズに燃焼させる

-

細胞の活動を活発にし、持久力を高める

この働きによって、体のエネルギー効率が上がり、疲れにくい状態を作り出すことができます。運動後の疲労回復や日常的な疲労感の軽減に役立つといわれています。

肝機能を守り、お酒の分解も助ける

タウリンは肝臓に多く存在し、解毒や代謝をサポートする成分です。特にアルコールを分解するときに働く「酵素のはたらき」を助け、肝臓へのダメージを軽減します。

-

アルコールや薬の代謝をサポート

-

脂肪肝の予防や改善に役立つ可能性

-

肝細胞を守り、肝機能を維持

このため「お酒をよく飲む人」や「肝臓に負担をかけやすい生活をしている人」には、タウリンの摂取が特におすすめです。

心臓や血圧を守る働き

タウリンは心臓や血管の健康を支える成分でもあります。心筋(心臓の筋肉)の働きを助け、血圧の安定にも関与しています。

-

心臓の収縮を安定させ、動悸や不整脈を防ぐ

-

ナトリウムの排出を促し、血圧を下げる作用をサポート

-

動脈硬化や高血圧のリスク軽減に役立つ可能性

つまり、タウリンは疲労回復だけでなく「生活習慣病の予防」にも関与しているのです。

ストレス軽減や集中力アップへの期待

タウリンは脳や神経にも多く存在し、神経伝達をスムーズにする働きを持っています。

-

自律神経のバランスを整える

-

イライラや不安感の軽減に役立つ

-

集中力や学習効率の向上をサポート

デスクワークや受験勉強など、精神的な疲労が続く場面でもタウリンは強い味方になります。

✅ まとめると、タウリンの効果は「エネルギー代謝」「肝臓」「心臓・血管」「脳・神経」という4つの領域に広がっており、まさに全身の疲労回復を多角的に支えてくれる成分だと言えます。

タウリンを多く含む食材一覧

タウリンは体内でも合成されますが、効率的に摂取するには「食事からの補給」が重要です。特に魚介類や一部の肉類に豊富に含まれており、日常の献立に取り入れることで無理なくタウリンを摂ることができます。ここではタウリンを多く含む代表的な食品を紹介します。

魚介類(イカ・タコ・貝類など)

タウリンを最も多く含むのは、魚介類です。特に以下の食材は高含有量で知られています。

-

イカ・タコ:タウリンの宝庫。100gあたり1,000mg以上含むこともあり、疲労回復のための代表食材。

-

貝類(ホタテ・牡蠣・アサリ):旨味成分が豊富で、タウリンもたっぷり。肝臓のサポート食材としておすすめ。

-

魚(ブリ・サンマ・カツオなど):青魚や赤身魚にはタウリンが多く、DHA・EPAとの相乗効果で健康効果が期待できる。

👉 特に「イカ・タコ・ホタテ」は栄養ドリンク以上のタウリンを自然に摂取できる優秀食材です。

肉類や卵に含まれるタウリン

魚介類ほどではありませんが、肉類や卵にもタウリンは含まれています。

-

鶏肉・豚肉・牛肉:部位によって差はありますが、100gあたり数百mg程度含まれる。特に心臓(ハツ)などの内臓部分に多い。

-

卵:卵黄にタウリンが含まれ、手軽に摂れる食材として便利。

魚介が苦手な人や忙しい人でも、肉や卵を取り入れることである程度タウリンを補給できます。

日常で取り入れやすい食材ランキング

タウリンを効率よく摂るために、毎日の食事に取り入れやすい食材をランキング形式で紹介します。

-

イカ・タコ → タウリン量トップクラス、炒め物や刺身でも取りやすい

-

ホタテ・牡蠣 → 肝臓サポートに最適、鍋や酒蒸しで美味しく摂れる

-

ブリ・サンマ・カツオ → タウリン+DHA・EPAで生活習慣病予防にも◎

-

鶏肉・豚肉 → 手軽に食べられ、魚介が苦手でも取り入れやすい

-

卵 → 朝食やお弁当など日常的に摂取しやすい

こうして見ると、魚介類を中心に肉や卵を組み合わせることで、自然にタウリンを補給できることがわかります。

✅ ポイント:タウリンは「熱に強い」ため、加熱調理しても大きく失われないのが特徴です。炒め物・煮物・鍋など、好みに合わせて調理法を工夫すると効率よく摂取できます。

市販で買える!おすすめのタウリンサプリ

タウリンは食材から摂るのが基本ですが、忙しい人や補助的に効率よく摂りたい人にはサプリが便利です。ただし「タウリン入り」と表示されていても形状や配合量、継続性などによって使い勝手が変わるため、特徴を理解して選ぶことが重要です。ここでは、形状ごとの特徴と選び方のポイントを解説しつつ、実例も交えて紹介します。

錠剤・カプセルタイプの特徴

特徴・メリット

-

持ち運びしやすく、飲み忘れを防ぎやすい

-

錠剤やカプセルは味が気にならない

-

一粒あたりのタウリン含有量のコントロールがしやすい

注意点・デメリット

-

錠剤の大きさ・形状によっては飲みにくい場合がある

-

吸収率や溶解性に差がある場合も(コーティング形式など)

-

続けるにはコスト感や錠数がネックになることも

実例・商品例

-

小粒タウロミン(630錠) … 緩徐放出型・医薬品カテゴリーのタウリン錠。高容量の錠剤タイプ。

リンク -

牡蠣の力EX … 錠剤タイプで、タウリンをはじめミネラルや亜鉛を配合した健康補助サプリ。

リンク -

牡蠣肉エキス+しじみエキス(カプセル型) … タウリンを天然由来の形で摂取できる商品。

リンク

これらは「錠剤・カプセルで日常的に飲みやすい形」を意識した選択肢です。

ドリンク・ゼリータイプの特徴

特徴・メリット

-

液体やゼリー形態なので、飲みやすく、即効性を感じやすい

-

摂取のハードルが低く、特に疲労感が強いときには便利

-

吸収が速いことが期待できる(胃腸に負担なく摂りやすい)

注意点・デメリット

-

1本あたりのコストが高くなりがち

-

糖質や添加物、保存性に注意が必要

-

飲み切り型なので、継続性を考えると毎日の購入が手間になる

実例・商品例

-

ドルドミン タウリン3000mg(100 mLドリンク) … 高濃度タウリンドリンク。疲労時の即効補給向け。

リンク -

タフメイト 3000 100ml … タウリン3000 mg配合のドリンクタイプ。

リンク

これらのドリンク・ゼリータイプは、疲労感が強い時や、手軽に補給したい場面で特に有効です。

選び方のポイント(含有量・続けやすさ・コスパ)

タウリンサプリを選ぶ際には、以下のポイントを意識すると失敗しにくくなります。

| ポイント | チェック項目 | 理由・解説 |

|---|---|---|

| 含有量 | 1粒/1本あたりのタウリン含有量 | 効果を期待するために、十分な量が入っているかを確認すべき |

| 含有形態(合成・天然由来など) | 日本では合成タウリンの扱いに関する規制も参照が必要 | |

| 継続性 | 錠数・容量・飲みやすさ | 続けやすくないと効果が実感しづらいため |

| 味・香り・飲みやすさ | ドリンク系・ゼリー系は特に飲みやすさが継続につながる | |

| コストパフォーマンス | 1日あたりコスト | 高価すぎると長続きしない可能性あり |

| 定期購入割引・まとめ買い割引 | 長期継続を見据えるなら割引制度を利用できる製品も有利 | |

| 添加物・成分バランス | 糖質・甘味料・保存料 | ドリンク・ゼリー系はこれらの含有をチェックしたい |

| 他の栄養素(亜鉛、ミネラル、ビタミン類など)との組み合わせ | 総合的な健康補助としての価値を高める製品もあり得る |

タウリン摂取の注意点と適切な量

タウリンは疲労回復や肝機能サポートに役立つ成分ですが、摂取量や使用方法を誤ると十分な効果が得られなかったり、思わぬ不調につながる可能性もあります。ここでは、1日の目安量や注意点を詳しく解説します。

1日の目安摂取量

日本では「栄養素」としての摂取基準値は設けられていませんが、一般的に以下が目安とされています。

-

健康維持を目的とする場合:1,000mg〜2,000mg程度

-

疲労回復・肝機能サポートを期待する場合:2,000mg〜3,000mg程度

タウリンは魚介類などの食事からも摂れるため、サプリメントだけで大量に摂る必要はありません。日常的には「食事+サプリで1,000〜2,000mg」を目安にすると良いでしょう。

過剰摂取によるリスクはある?

タウリンは水溶性の成分で、余分に摂った分は尿として排泄されるため、通常の範囲では大きな副作用は報告されていません。

ただし、以下の点には注意が必要です。

-

ドリンクタイプの過剰摂取 → タウリン自体よりも、糖質やカフェインの過剰摂取が問題になることが多い

-

医薬品の大量服用 → 指定用量を超えて服用すると、胃腸への負担や下痢、吐き気が出る可能性がある

-

持病のある方 → 肝疾患・腎疾患を持つ方は、医師に相談のうえで摂取するのが安全

「体にいいから」と過剰に摂るのではなく、適切な量を継続して摂取することが大切です。

医薬品とサプリの違いに注意

日本ではタウリンは「医薬品」として扱われる場合と、「健康食品(サプリメント)」として販売される場合があります。

-

医薬品のタウリン

-

例:強力タウリン配合ドリンク(1,000mg〜3,000mg配合)や処方薬

-

効果や安全性が科学的に確認され、用量・用法が明確に定められている

-

高用量を必要とする治療的な場面で用いられる

-

-

サプリメントのタウリン

-

健康食品扱いで販売される(カプセル、錠剤、粉末など)

-

医薬品より含有量は少なめだが、日常的な健康維持の補助として続けやすい

-

効果効能は医薬品のように明示できないため、「補助的に摂る」という位置づけ

-

👉 選ぶときは「自分が疲労回復を目的にしたいのか、肝機能改善など医療的に使いたいのか」を明確にし、必要なら医師や薬剤師に相談するのが安心です。

✅ まとめると、タウリンは 1,000〜2,000mgを目安に、食事とサプリを併用しながら無理なく続ける のが理想。過剰摂取よりも「毎日コツコツ」が効果につながります。

こんな人にタウリンはおすすめ!

疲れが取れにくい人

毎日しっかり眠っているのに疲労感が残る人や、仕事・家事で体力を消耗しやすい人にはタウリンがおすすめです。

タウリンはエネルギー代謝をサポートし、細胞の回復力を高めるため、体のだるさや慢性的な疲れを軽減する働きが期待できます。特にデスクワークや立ち仕事など、体に負担がかかりやすい人にとって心強い栄養素です。

お酒をよく飲む人

タウリンは肝機能を守る成分として有名です。肝臓はアルコールの分解を担うため、飲酒の習慣がある人は肝臓に大きな負担をかけています。

タウリンを摂ることで肝細胞を保護し、アルコールの分解を助けるため、二日酔いの軽減や肝臓の健康維持に役立つ可能性があります。お酒を飲む機会が多い人にとっては、特に意識して摂りたい成分です。

集中力やパフォーマンスを上げたい人

タウリンは脳や神経の働きを整え、ストレスを和らげる作用も期待されています。仕事や勉強で集中力を高めたい人や、スポーツでパフォーマンスを発揮したい人にぴったりです。

また、タウリンは心臓や血圧のバランスをサポートするため、持久力や安定したメンタル状態の維持にもつながります。集中したいシーンや本番に強くなりたい人にもおすすめです。

👉 まとめると、タウリンは 「疲れやすい人」「お酒をよく飲む人」「集中力を高めたい人」 に特に効果的な栄養素です。日常生活の質を上げたい方は、食品やサプリで無理なく取り入れてみましょう。

まとめ|タウリンを上手に活用して、疲れ知らずの毎日へ

タウリンは、アミノ酸の一種でありながら体のさまざまな働きをサポートする重要な成分です。

エネルギー代謝の活性化、肝機能の保護、心臓や血圧の安定、さらにはストレス緩和や集中力アップなど、多角的に健康を支えてくれます。

また、イカ・タコ・貝類などの魚介類や肉類、卵といった身近な食材からも摂取できるため、普段の食事に取り入れやすいのも魅力です。さらに不足しやすいと感じる場合は、サプリやドリンクタイプを活用することで、効率よく続けられます。

ただし、摂りすぎには注意が必要です。1日の目安量を守り、サプリメントと医薬品の違いを理解したうえで取り入れることが大切です。

疲労感が抜けない方やお酒を飲む機会が多い方、集中力やパフォーマンスを高めたい方にとって、タウリンは心強い味方。ぜひ日常生活に上手に取り入れて、疲れ知らずの健やかな毎日を手に入れましょう。