はじめに

男性でも意外と多い「冷え性」問題

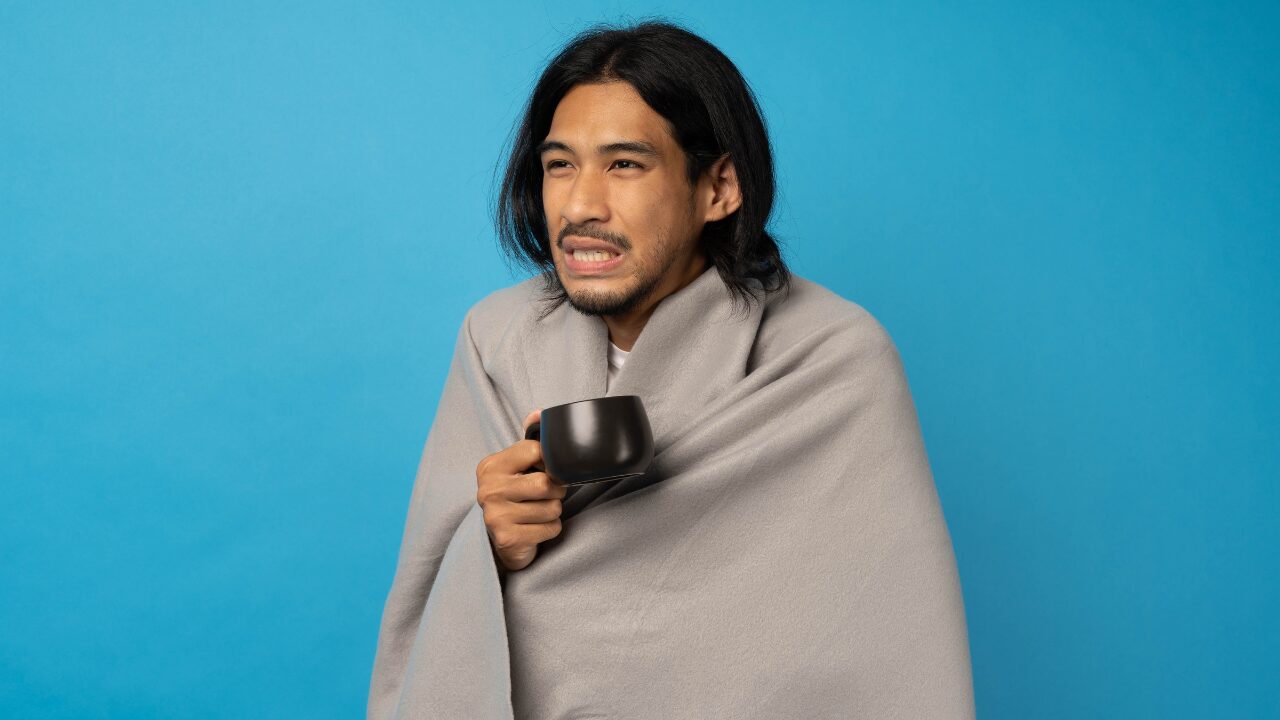

冷え性というと「女性特有のもの」というイメージを持つ方も多いですが、実は男性にも冷え性は少なくありません。特にデスクワーク中心の生活や運動不足、ストレスの多い現代社会では、血流が滞りやすく、冷えを感じやすい男性が増えています。ところが、男性は「冷え」を自覚しにくく、「手足が冷たいのは体質だから」と見過ごしてしまうケースも少なくありません。

放置すると健康リスクにつながる可能性

冷え性は単なる不快感で終わらず、放置するとさまざまな健康リスクにつながります。血行不良は肩こりや腰痛、倦怠感を引き起こすだけでなく、自律神経の乱れや生活習慣病のリスクを高めることもあります。また、体温の低下は免疫力の低下にも直結し、風邪をひきやすくなったり、疲れが取れにくくなったりと日常生活に悪影響を及ぼします。

「冷えは男性には関係ない」と軽視せず、原因を知り、正しい対策を行うことで、心身ともに健康的な生活を送ることができます。本記事では、男性の冷え性の特徴や原因、そして具体的な改善方法までを徹底解説していきます。

冷え性とは?男性特有の特徴

女性との違い|男性冷え性の傾向とは

一般的に冷え性は女性に多いとされていますが、男性にも冷え性は存在します。ただし、男女では原因や症状の現れ方に違いがあります。女性の場合はホルモンバランスの変化や体脂肪率の高さが影響しやすいのに対し、男性の場合は筋肉量の低下・血流の滞り・生活習慣の乱れが大きな要因となります。

特にデスクワーク中心で体を動かす機会が少ない男性は、下半身の血流が悪化しやすく、手足の冷えや下肢のだるさにつながります。また、男性の冷えは「体の深部温度の低下」が関与している場合も多く、外見上は冷えを感じにくくても、実際には内臓の働きが低下しているケースもあるのです。

自覚しにくい男性の冷え性サイン

男性の冷え性は、女性のように「手先・足先の冷え」としてはっきり現れないことが多いため、気づかないまま放置してしまう傾向があります。以下のような症状がある場合は、冷え性のサインかもしれません。

-

疲れやすい・だるさが抜けない

-

肩こりや腰痛が慢性化している

-

寝つきが悪い・途中で目が覚める

-

お腹を下しやすい、便秘しやすい

-

手足の温度は普通でも体の芯が冷えている感覚がある

これらは一見「冷え」とは無関係に思える症状ですが、実は体内の血流不足や自律神経の乱れからくる冷えの影響である場合が多いのです。

男性特有の冷え性は「気づきにくい隠れ冷え」として進行しやすいため、早めに原因を把握し、生活習慣の改善や適切な対策を取ることが重要です。

冷え性の主な原因とは?

冷え性は単なる体質ではなく、生活習慣や体の働きと深く関わっています。特に男性の場合、以下の要因が重なって冷えを引き起こすケースが多く見られます。

血流の悪化と自律神経の乱れ

冷えの大きな原因のひとつは、血流の滞りです。血液は全身に酸素や栄養を届けると同時に体温を運ぶ役割も担っていますが、血流が悪くなると手足の末端まで熱が届きにくくなります。さらに、不規則な生活や過度のストレスで自律神経が乱れると、血管の収縮や拡張がスムーズに行われず、冷えを感じやすくなります。

筋肉量の減少と基礎代謝の低下

筋肉は体の熱を生み出す「発熱器官」です。男性は本来筋肉量が多いため冷えに強いはずですが、加齢や運動不足によって筋肉が減少すると基礎代謝が低下し、体温も下がりやすくなります。特に下半身の筋肉が落ちると、血液を心臓に戻すポンプ機能が弱まり、足先の冷えにつながります。

運動不足・デスクワークの影響

現代の男性に多いデスクワーク中心の生活は、冷え性を悪化させる大きな要因です。長時間同じ姿勢で座り続けると下半身の血流が滞り、足の冷えやむくみを引き起こします。また、体を動かさないことで筋肉量が減り、基礎代謝の低下にも直結します。

栄養バランスの偏りや食生活の問題

コンビニ食やファストフードに頼りがちな食生活は、体を冷やす原因になります。特にビタミン・ミネラル不足は血流を悪化させ、鉄分不足は貧血によって冷えを引き起こします。また、冷たい飲み物や糖分の過剰摂取も体温を下げる要因です。

ストレスや睡眠不足による影響

ストレスを抱えると自律神経のバランスが崩れ、血管の働きが乱れて冷えやすくなります。さらに睡眠不足は体の修復やホルモン分泌を妨げ、基礎代謝を低下させるため、慢性的な冷えにつながります。

👉 冷え性の根本には「血流・筋肉・生活習慣・食事・ストレス」の5つの要素が関わっていることが分かります。これらを意識して整えることが、改善の第一歩となります。

冷え性の対策と改善方法

冷え性は「体質だから仕方ない」と諦める必要はありません。日常生活の工夫や生活習慣の改善によって、多くの場合は改善できます。ここでは、すぐに始められる対策から根本改善につながる方法までを紹介します。

日常生活でできる冷え性対策

適度な運動で血流を促す

冷えを改善するには血流を良くすることが大切です。ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動に加え、スクワットや階段の上り下りといった下半身の筋肉を鍛える運動が効果的です。デスクワークの合間に「かかと上げ」やストレッチを取り入れるだけでも血流が改善されます。

温め効果のある食事・飲み物を取り入れる

体を内側から温める食材を積極的に取りましょう。生姜、にんにく、ねぎ、唐辛子などの香味野菜や、根菜類は特におすすめです。飲み物も、冷たいジュースやビールではなく、白湯やホットティー、黒豆茶など温かい飲み物を選ぶようにしましょう。

入浴・足湯で身体を温める

シャワーだけで済ませず、できるだけ湯船に浸かりましょう。38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほど浸かることで、全身の血流が改善されリラックス効果も得られます。忙しいときは足湯だけでも効果があり、特に就寝前に行うと睡眠の質も向上します。

衣服・靴下での温活習慣

冷えを感じやすい手首・足首・首元は「三首」と呼ばれ、体温調整に重要なポイントです。寒さを感じやすいときは、厚着をするよりもまず三首を温める工夫をしましょう。保温性の高い靴下や腹巻、ネックウォーマーを取り入れるだけでも効果があります。

生活習慣の見直しで根本改善

規則正しい生活と十分な睡眠

夜更かしや睡眠不足は自律神経を乱し、血流の低下を招きます。毎日同じ時間に寝起きするリズムを作り、7時間前後の質の高い睡眠を心がけることが、冷え性改善の基本です。

ストレスを溜めない工夫

慢性的なストレスは交感神経を優位にして血管を収縮させ、体の冷えにつながります。趣味や軽い運動、深呼吸や瞑想を取り入れてリラックスできる時間を持つことが大切です。

デスクワーク中の「ながら温活」アイデア

長時間座りっぱなしは血流を悪化させます。デスクワーク中でもできる温活として、ブランケットで下半身を保温する、座ったままかかとを上げ下げする、湯たんぽや電気毛布を活用するといった工夫があります。特に冬場は「仕事をしながら温活」が効果的です。

冷え性のアイテムはこちら🔻

専門家のアドバイス:冷え性の根本改善を目指して

冷え性は生活習慣の改善で多くが改善しますが、長引く場合や症状が強い場合には、専門家のアドバイスを受けることも大切です。ここでは医師や専門家が推奨する治療法、セルフケアを補助する方法、そして受診の目安について紹介します。

医師・専門家が推奨する治療法

冷え性が重度の場合や、他の症状を伴う場合は、病院での診察が有効です。内科や循環器科、婦人科(女性の場合)などで相談できます。

-

血行改善のための薬や治療:血流を良くする薬、血管の働きを整える薬を処方されることがあります。

-

理学療法や温熱療法:温熱パッドや赤外線治療など、局所を温める医療的アプローチも用いられます。

-

基礎疾患の治療:糖尿病や動脈硬化、甲状腺機能低下などが隠れている場合、それらの治療が冷え改善につながります。

漢方やサプリメントの活用方法

セルフケアの延長として、漢方やサプリメントを取り入れるのも効果的です。

-

漢方薬:

-

当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)…手足の冷えや下半身の冷えに。

-

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)…血流が滞っているタイプの冷えに。

-

八味地黄丸(はちみじおうがん)…加齢による冷えや腰のだるさに。

-

-

サプリメント:鉄分、ビタミンE、ビタミンC、マグネシウムなど、血流や代謝をサポートする栄養素を補うと効果的です。

ただし、漢方もサプリメントも自己判断で長期的に服用するのではなく、症状や体質に合ったものを専門家に相談して選ぶことが望ましいでしょう。

受診の目安:放置してはいけない冷え性のサイン

以下のようなケースは「単なる冷え性」ではなく、病気のサインである可能性があるため、早めに医師に相談してください。

-

手足だけでなく体の片側だけが冷える

-

冷えと同時にしびれや痛みがある

-

冷えが急に悪化し、生活に支障が出ている

-

顔色が悪く、めまいや動悸を伴う

-

生活改善をしても冷えがまったく改善しない

こうした症状の裏には、動脈硬化、甲状腺機能低下症、心臓疾患、貧血などの病気が隠れている可能性があります。早めの受診は、重大な疾患を未然に防ぐことにもつながります。

男性が冷え性改善で得られるメリット

冷え性の改善は、単に「体が温かくなる」だけではありません。体全体の血流や代謝が整うことで、日常生活の質が大きく向上します。ここでは、男性が冷え性を改善することで得られる具体的なメリットを紹介します。

疲れにくくなる・集中力が上がる

冷え性は血流不足によって酸素や栄養が体の隅々まで届きにくい状態を招きます。改善することで血行がスムーズになり、エネルギー代謝が効率よく行われるため、疲れを感じにくくなります。特に仕事中の集中力やパフォーマンスの向上は、男性にとって大きなメリットです。

睡眠の質が向上する

冷えた状態で布団に入ると、体温調整がうまくいかず寝つきが悪くなります。冷え性が改善されると、自然な体温のリズムが整い、寝つきが良くなり深い睡眠を得られるようになります。質の良い睡眠は、疲労回復やストレス軽減にもつながります。

肩こりや腰痛の改善につながる

冷えによる血流不良は、筋肉の緊張やコリの原因にもなります。血流が改善されることで筋肉がほぐれやすくなり、慢性的な肩こりや腰痛が軽減される可能性があります。デスクワークや立ち仕事が多い男性にとっては、体の不調が減り、日常生活が快適になります。

健康寿命の延伸・生活習慣病予防

冷えは単なる体の不快感にとどまらず、代謝の低下や免疫力の低下を招きます。改善することで体温が安定し、免疫機能が高まり、生活習慣病の予防にも役立ちます。動脈硬化や糖尿病などのリスクを軽減できるため、健康寿命の延伸にもつながるのです。

👉 冷え性の改善は「仕事の効率」「睡眠の質」「体の不調改善」「将来の健康維持」と、男性にとって多くのメリットをもたらします。小さな温活習慣が、長期的に大きな効果を生むのです。

よくある質問(FAQ)

男性の冷え性は病気のサイン?

男性の冷え性は、単なる血行不良や生活習慣の乱れだけでなく、糖尿病・動脈硬化・甲状腺機能低下症 などの病気が隠れている場合もあります。手足の冷えに加え、しびれ・むくみ・体のだるさが長期間続く場合は、自己判断せずに医師の診察を受けましょう。特に40代以降の男性は生活習慣病との関連も強いため、定期的な健康チェックがおすすめです。

運動と食事、どちらを優先すべき?

冷え性改善には 「食事」と「運動」の両方が大切 ですが、優先度をつけるなら「食事改善」から始めるのが効果的です。

・鉄分・たんぱく質・ビタミンEを含む食材(赤身肉、魚、大豆、ナッツ)で血液をつくり、巡りを良くする

・冷たい飲み物を控え、温かいスープや生姜などを取り入れる

そのうえで、軽い有酸素運動やストレッチを加えると、血流改善効果が高まり冷えを根本から改善できます。

一度改善した冷え性は再発する?

残念ながら、冷え性は 再発する可能性があります。特に季節の変わり目や、生活習慣が乱れたときに再び症状が出やすい傾向があります。

再発防止には、

・「適度な運動」を週2〜3回継続する

・「バランスの良い食事」と「規則正しい睡眠」を守る

・冷房や冬の寒さ対策として「靴下・腹巻・温熱グッズ」を習慣的に利用する

といった 日常の小さな工夫を習慣化 することがポイントです。

冷え性対策グッズは効果ある?

冷え性対策グッズ(電気毛布・カイロ・着圧ソックスなど)は、一時的に体を温める効果は十分に期待できます。特にデスクワークや就寝時の冷え対策に有効です。

ただし、グッズはあくまで「補助的な対策」であり、根本的な改善には食事・運動・生活習慣の見直しが欠かせません。短期的にはグッズで快適さを確保しつつ、長期的には生活改善で体質そのものを変えていくことが理想です。

最終まとめ

冷え性は「体質だから仕方ない」と諦めてしまいがちですが、実際には生活習慣や日々の小さな工夫によって改善できるケースが多くあります。バランスの取れた食事、適度な運動、そして体を温める生活習慣を取り入れることで、血流や代謝が整い、徐々に冷えにくい体へと変わっていきます。

まずは 白湯を飲む、湯船に浸かる、温かい服装を心がける など、今日からできる「温活習慣」から始めてみましょう。無理なく続けられる工夫を積み重ねることで、体質改善につながり、冷え性だけでなく疲れにくさや体調の安定といった嬉しい変化も感じられるはずです。

冷えを放置せず、自分の体をいたわる意識を持つことが大切です。小さな一歩が、未来の大きな健康につながります。

日常で使える冷え性アイテムはこちら🔻