「喉がイガイガするけど、痛くはない…」そんな違和感を感じたことはありませんか?

風邪のようで風邪ではない、でも気になる——その“軽い不快感”の裏には、乾燥・アレルギー・生活習慣など、さまざまな原因が隠れていることがあります。

本記事では、医師監修のもと「喉がイガイガするけど痛くない」症状の原因と、自宅でできるケア方法をわかりやすく解説します。

放置すると悪化するケースもあるため、早めのセルフケアで喉の健康を守りましょう。

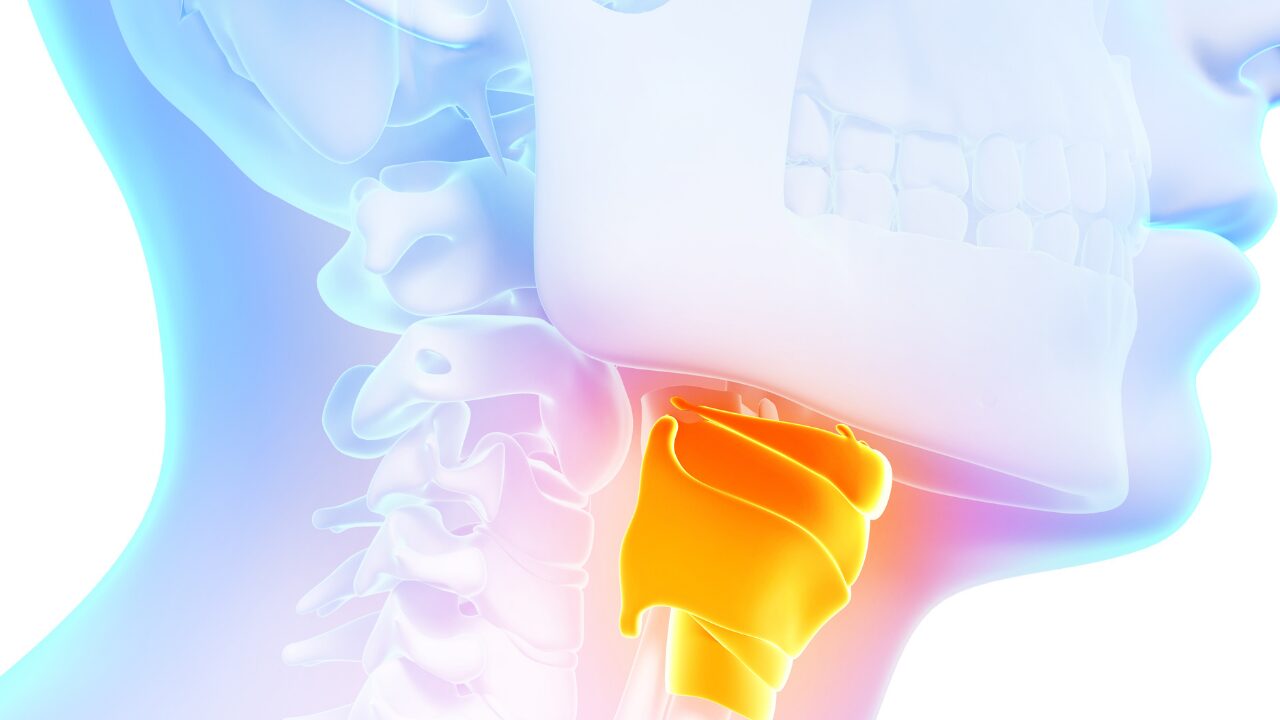

喉がイガイガするけど痛くない…これって何が原因?

「痛くはないけれど、なんだか喉に違和感がある」——そんな“イガイガ感”は、風邪のほかにもさまざまな要因で起こります。

喉の粘膜はとてもデリケートで、ちょっとした刺激や乾燥、体調の変化にも反応しやすい部分です。

ここでは、代表的な原因を5つに分けて解説します。

風邪の初期症状・治りかけのサイン

喉のイガイガは、風邪の始まりや治りかけに現れることがあります。

ウイルスに感染すると、喉の粘膜が炎症を起こしますが、炎症が軽度なうちは「痛み」よりも「違和感」として感じられることが多いです。

また、風邪が治りかけの段階では、炎症は落ち着いても粘膜の回復が不十分なため、少しの刺激でもイガイガが残ることがあります。

対策ポイント

-

温かい飲み物(白湯・スープ)で喉を保湿

-

無理して声を出さず、十分な睡眠をとる

-

室内の湿度を40〜60%に保つ

アレルギー(花粉・ハウスダスト・動物)による炎症

アレルギー性鼻炎や花粉症の人は、鼻や喉の粘膜が過敏に反応し、炎症が起きやすくなります。

その結果、痛みはないのにイガイガする・喉の奥がかゆいといった症状が出ることがあります。

特に春や秋など花粉が多い季節、またはペットやホコリの多い環境では症状が強くなる傾向があります。

対策ポイント

-

花粉・ハウスダスト対策(空気清浄機やマスクの活用)

-

鼻うがいで鼻・喉の粘膜を洗浄

-

アレルギー用の市販薬(抗ヒスタミン剤)を検討

空気の乾燥・加湿不足

乾燥は、喉のイガイガの最も一般的な原因のひとつ。

空気が乾くと、喉の粘膜が乾燥して防御機能が低下し、ちょっとしたホコリや空気の刺激でも違和感を感じやすくなります。

冬場だけでなく、エアコンを長時間使う夏場にも起こりやすいので要注意です。

対策ポイント

-

加湿器・濡れタオルを活用して室内を潤す

-

外出時はマスクで喉を保湿

-

1時間に1回ほど水分をとる(常温の水やお茶がおすすめ)

喫煙・飲酒・刺激物による喉の刺激

タバコの煙やアルコール、辛い食べ物などは、喉の粘膜を直接刺激します。

特に喫煙は慢性的な喉の炎症を引き起こしやすく、イガイガ感が長引く原因になります。

アルコールも脱水作用があるため、飲酒後に喉が乾いて違和感を覚える人も多いです。

対策ポイント

-

タバコ・加熱式タバコの使用を控える

-

飲酒は控えめにし、水を一緒に飲む

-

辛い・熱すぎる料理を避け、喉に優しい食事を

逆流性食道炎や鼻炎など、喉以外が原因の場合も

喉がイガイガする原因が喉そのものではないケースもあります。

たとえば、胃酸が喉まで上がる逆流性食道炎や、鼻水が喉に流れ込む**後鼻漏(こうびろう)**などです。

これらは慢性的な刺激が続くため、痛みはなくても違和感が取れないのが特徴です。

対策ポイント

-

食後すぐに横にならない

-

脂っこい食事・コーヒー・チョコレートを控える(胃酸を増やすため)

-

鼻炎持ちの人は、鼻の治療も並行して行う

👉喉のイガイガは、軽度でも“体が出しているサイン”です。

乾燥や生活習慣を見直し、数日で改善しない場合は耳鼻咽喉科での診察を検討しましょう。

日常でできる!喉のイガイガをやわらげるおすすめケア

喉のイガイガは、ちょっとした工夫でやわらげることができます。

「薬を飲むほどではないけれど不快…」というときこそ、毎日のセルフケアが効果的です。

ここでは、自宅でできるおすすめのケア方法を紹介します。

うがい+保湿で喉を守る

喉の粘膜に付着したウイルスやホコリを取り除き、乾燥を防ぐにはうがい+保湿が基本です。

特に、朝起きたとき・帰宅後・就寝前の3回は習慣にしましょう。

うがいには、塩水や緑茶を使うのがおすすめ。

塩水は殺菌・消炎効果があり、緑茶にはカテキンによる抗菌作用があります。

さらに、マスクを着けて喉の湿度を保つことで、粘膜の回復が早まります。

ポイント

-

うがいは喉の奥まで「ガラガラ」と行う

-

就寝時はマスクやのど飴で保湿をキープ

-

エアコンの風が直接当たらないようにする

こまめな水分補給で粘膜をうるおす

喉の乾燥を防ぐには、「一度にたくさん飲む」よりも少量をこまめに摂ることが大切です。

粘膜の潤いは体内の水分量と深く関係しており、乾く前に補うのがポイントです。

特に、カフェインやアルコールには利尿作用があるため、水や白湯、常温のお茶などを選びましょう。

ポイント

-

1時間に1回程度、数口ずつ飲む

-

喉が乾く前に“先回り補給”を意識

-

寝る前・起床後もコップ1杯の水を

部屋の加湿と空気清浄を心がける

乾燥した空気は、喉の粘膜を直接刺激し、イガイガを悪化させます。

理想の湿度は40〜60%。加湿器がなくても、濡れタオルや洗濯物の部屋干しで簡単に加湿できます。

また、空気中のホコリや花粉、PM2.5なども喉の刺激になるため、空気清浄機の併用も効果的です。

ポイント

-

エアコンの使用時は特に湿度チェックを

-

観葉植物を置くと自然に湿度を保ちやすい

-

換気も忘れずに行い、空気を入れ替える

喉にやさしい食べ物・飲み物を選ぶ

炎症を起こした喉には、刺激が少なく、保湿・抗炎症効果のある食べ物を取り入れましょう。

おすすめは、はちみつ湯・生姜湯・スープ・おかゆなど。

はちみつには殺菌・保湿作用があり、生姜は血行を促して粘膜の修復を助けます。

一方で、唐辛子・熱すぎる飲み物・炭酸飲料などは刺激になるため控えましょう。

ポイント

-

はちみつ湯や白湯で喉をやさしく温める

-

体を冷やす食べ物・飲み物は避ける

-

バランスの良い食事で粘膜の回復をサポート

声の使いすぎ・喫煙・飲酒を控える

喉の粘膜は非常にデリケート。

大声を出す・長時間話す・カラオケで叫ぶといった行動は、炎症を悪化させる原因になります。

また、タバコやアルコールも喉を乾燥・刺激し、回復を遅らせます。

イガイガが続くときは、できるだけ喉を休ませましょう。

ポイント

-

話すときはゆっくり、無理に声を張らない

-

喫煙・飲酒は控え、数日間は“喉休み”を

-

湿度を保ちながら十分な睡眠をとる

👉喉の違和感は、“乾燥と刺激の積み重ね”で悪化しやすい症状です。

毎日の小さなケアを積み重ねることで、薬に頼らず自然な回復を促すことができます。

市販薬や受診の目安は?放置しない方がいいケース

イガイガ感があっても痛みがない場合、すぐ病院に行くかどうか迷うことがあります。ここでは、「どの程度までセルフケアで対応していいか」「市販薬はどう選ぶか」「受診が必要なサインは何か」を整理しておきます。

市販のトローチ・うがい薬・のど飴の選び方

(※ 特に「殺菌タイプ」「保湿タイプ」の使い分けがポイント)

喉のイガイガ感に対して使える市販の口腔咽喉薬には、主に以下のようなタイプがあります。

| タイプ | 作用/狙い | 注意点 |

|---|---|---|

| 殺菌・抗菌タイプ | 喉に付着した細菌・ウイルスを減らす | 長期使用は粘膜への刺激となることもある |

| 抗炎症・鎮痛タイプ | 炎症を抑え、違和感や軽い腫れを和らげる | 症状が強い場合は向き不向きあり |

| 保湿・潤滑タイプ | 喉の乾燥を防ぎ、刺激に対する抵抗力を高める | 主に補助的なケアとして使うのが望ましい |

◯ 代表的な市販薬(トローチ・うがい薬など)の例

以下は日本で手に入りやすい市販薬(トローチ・うがい薬など)の例です:

-

イソジンうがい薬:クラシックなポピュラーなうがい薬。殺菌・消毒目的で使われることが多い。

リンク -

コンクールF 100ml:マウスウォッシュ/うがい薬として使われることも。口腔・咽喉のケアに。

リンク -

ピタスのどトローチ:のどに密着するトローチで、炎症軽減や保湿効果を期待して使われることが多い。

リンク -

コルゲンコーワトローチ:薬効成分を含むトローチ。風邪・のどの不快感向けに使われる例も多い。

リンク -

ノドニトローチ:口腔・咽喉用トローチ剤として使われ、のどのあれ・違和感に対処するタイプのもの。

リンク

加えて、他に市販でよく名前が挙がるものとしては、トピックAZトローチ、ベンザブロックトローチ、サトウ駆風解毒湯エキストローチ などがあります。

これらを選ぶときのポイント・使い方の目安は以下の通りです:

-

まず目的を考える

・明らかに細菌感染が疑われる場合 → 殺菌タイプを重視

・乾燥や刺激が主因と思われるなら → 保湿タイプや潤滑効果重視

・炎症が多少あるなら → 抗炎症成分入りのものを検討 -

成分と適応を確認する

パッケージの効能・効果欄に「のどの炎症」「のどのはれ」「のどの不快感」などが書かれているか確認。

また、有効成分(例えば塩化セチルピリジニウム、グリチルリチン、トラネキサム酸など)を見て、過剰な刺激性がないかチェック。 -

使用回数・用法を守る

トローチは1日6回など頻度が決まっているものが多いため、規定以上使わないようにする。

また、口内にじっくり溶かすタイプが多いので、かまずにゆっくり使う。 -

併用注意

他の喉用薬(スプレー・うがい薬・飲み薬など)と併用する際は、成分の重複や過剰刺激にならないか注意が必要。 -

効果を試す期間を設ける

通常、2〜3日使って明らかな改善が見られない場合には、自己判断で使い続けず、医療機関を考える。

数日続く・違和感が強いときは耳鼻咽喉科へ

喉のイガイガ感が数日以上続いたり、どんどん強く感じられるようであれば、セルフケアや市販薬だけでは対応が難しい可能性があります。以下のような場合には、耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。

-

セルフケアや市販薬を使っても3〜5日以上改善しない

-

喉の違和感がだんだん強くなってきた

-

他の部位(鼻・副鼻腔・耳など)に異常感がある

-

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、後鼻漏が背景にあると疑われる

-

胃酸逆流(逆流性食道炎)のある人で、食後や横になると違和感が悪化する傾向がある

こうしたケースでは、喉そのものだけでなく、鼻腔~副鼻腔・食道~胃の状態も含めた総合的な診察が必要となることがあります。

高熱・咳・痰・声枯れを伴う場合は要注意

喉のイガイガに加えて、以下のような症状を伴う場合は、単なる軽い炎症やアレルギーを超える可能性があります。これらが見られたら早めの受診を検討したほうがよいです。

-

38℃以上の高熱・悪寒

-

強い咳・痰が出る・痰に色が付く

-

声がれ・声が出にくくなる

-

飲み込みづらさ・痛みの出現

-

呼吸苦・息が浅くなる感じ

-

長引く違和感(1~2週間経っても改善しない)

これらの症状は、扁桃炎・咽頭炎・気管支炎・喉頭炎など、炎症が広がった状態や重症化した感染症のサインになり得ます。なるべく早めに耳鼻科・内科を受診してください。

まとめ

-

軽めのイガイガ感であれば、市販のトローチ・うがい薬で「殺菌/保湿」を目的としたものを使い分けるのが有効。

-

有名な市販薬としては、イソジンうがい薬、コンクールF、ピタスのどトローチ、コルゲンコーワトローチ、ノドニトローチ などがあります。

-

2~3日以上改善がなかったり、他の症状(高熱・咳・痰・声枯れなど)が出てきたら、早めに医師の診察を受けることが望ましい。

まとめ|「喉がイガイガするけど痛くない」は軽視せず、早めのセルフケアを

原因の多くは生活環境やアレルギーによるもの

喉がイガイガするけれど痛みがない場合、風邪の初期・回復期や、アレルギー、乾燥などが主な原因です。特に秋冬やエアコンの使用時期は、空気の乾燥やハウスダストの影響を受けやすく、粘膜が敏感になっていることもあります。日常生活の中での「環境要因」に目を向けることが改善の第一歩です。

早めの保湿・加湿ケアで悪化を防げる

喉の違和感は、放置すると痛みや炎症、咳へと進行することがあります。うがい・水分補給・加湿器などのシンプルなケアでも、喉の潤いを保つことで悪化を防げます。はちみつ湯やトローチ、マスクの着用など、喉を乾燥から守る習慣を意識的に取り入れましょう。

長引くときは医療機関での診断を

数日以上イガイガが続く場合や、咳・痰・声枯れなどの症状が出てきたときは、自己判断せず耳鼻咽喉科を受診しましょう。逆流性食道炎やアレルギー性鼻炎など、喉以外の原因が潜んでいるケースもあります。早めに相談することで、長引く不快感を防ぎ、安心して過ごせます。