「最近、健康診断で血圧が高いと言われた」「親も高血圧だから心配…」そんな不安を抱えていませんか?

血圧が高い状態を放置すると、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる病気のリスクが高まります。しかし、ほとんどの場合は生活習慣を見直すことで改善が可能です。

本記事では、医師監修のもと 血圧が高くなる原因 と、 今日から取り入れられる生活習慣改善の方法7選 をわかりやすく解説します。無理のない習慣づくりで、将来の健康を守りましょう。

血圧が高くなる原因とは?

血圧が高くなる背景には、食生活や運動習慣といった日常の行動だけでなく、体質や加齢など避けにくい要因も関わっています。ここでは代表的な原因と、それぞれに応じた対策ポイントを解説します。

食生活の乱れ(塩分・脂質・糖分の摂りすぎ)

原因解説

塩分を多く摂ると、体内に水分が溜まりやすくなり、血液量が増えて血圧が上がります。さらに、脂質や糖分を過剰に摂取すると肥満や動脈硬化を招き、血管に負担がかかるのも高血圧の一因です。

対策ポイント

-

1日の塩分摂取量を6g未満に抑える(日本高血圧学会推奨)

-

醤油やソースは「かける」より「つける」に変える

-

加工食品やインスタント食品は控える

-

野菜・果物・海藻を意識的に取り入れる

運動不足による血流の悪化

原因解説

運動不足は心臓のポンプ機能を弱め、血流が悪化して血圧上昇を招きます。また、筋肉量が減ると基礎代謝が下がり、肥満や生活習慣病のリスクも高まります。

対策ポイント

-

毎日30分程度の有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・水泳など)

-

通勤時に一駅分歩くなど“ながら運動”を習慣化

-

筋トレを取り入れて血管や代謝を強化

ストレスや自律神経の乱れ

原因解説

強いストレスを感じると、自律神経の交感神経が優位になり、血管が収縮して血圧が上がります。慢性的なストレス状態が続くと、高血圧が固定化することもあります。

対策ポイント

-

深呼吸やストレッチでリラックス習慣をつくる

-

趣味や好きなことに時間を使い「心の休息」を確保

-

十分な睡眠で自律神経のバランスを整える

飲酒・喫煙など生活習慣の影響

原因解説

アルコールは一時的に血管を拡張しますが、飲みすぎは心臓や肝臓に負担をかけ、長期的には血圧を上げます。喫煙は血管を急激に収縮させ、動脈硬化を進める大きなリスクです。

対策ポイント

-

飲酒は1日1合(ビールなら中瓶1本)までを目安に

-

休肝日を週2日以上設ける

-

喫煙者は「減らす」よりも「禁煙」が最も効果的

遺伝や加齢による体質的要因

原因解説

両親が高血圧だと、その体質を受け継ぐ可能性が高くなります。また、年齢を重ねると血管が硬くなり、自然と血圧が上がりやすくなります。

対策ポイント

-

定期的な健康診断や血圧チェックで早期発見

-

若いうちから減塩・運動・禁煙などの習慣を意識する

-

「家族歴+加齢リスク」がある人は、特に生活改善を徹底する

血圧を下げるために見直すべき生活習慣7選

高血圧は「生活習慣病」と呼ばれるように、日々の習慣と深く関わっています。無理のない範囲で生活を見直すだけでも、血圧は安定しやすくなります。ここでは効果が期待できる7つの習慣改善ポイントを紹介します。

塩分を控えて「減塩生活」を意識する

解説

塩分の摂りすぎは血圧上昇の最大の原因です。加工食品や外食には想像以上に塩分が含まれているため、知らず知らずのうちに摂取量が増えてしまいます。

対策ポイント

-

1日の塩分摂取量を6g未満に抑える(厚労省・日本高血圧学会推奨)

-

調味料は「かける」より「つける」に変更

-

出汁や香辛料、レモンを活用して“減塩でも満足感”を得る

野菜・果物・魚を取り入れたバランス食

解説

野菜や果物に含まれるカリウムは余分な塩分を体外へ排出する働きがあります。魚のDHA・EPAは血液をサラサラにし、動脈硬化の予防に役立ちます。

対策ポイント

-

野菜は1日350g以上を目安に

-

果物は1日200g(バナナ1本・りんご半分程度)

-

肉よりも魚を多めに取り入れる「和食型」の食事を意識

毎日できる有酸素運動(ウォーキング・軽い筋トレ)

解説

運動は血流を改善し、心臓や血管の働きを強化します。続けやすい軽めの運動を毎日続けることが重要です。

対策ポイント

-

1日30分のウォーキングを週5日以上

-

階段を使う、通勤の一駅分を歩くなど「ながら運動」も効果的

-

軽い筋トレをプラスして基礎代謝をアップ

規則正しい睡眠で自律神経を整える

解説

睡眠不足は交感神経を活発にし、血圧を上げます。逆に、質の高い睡眠は血圧を下げる自然な薬になります。

対策ポイント

-

7時間前後の睡眠を目安に

-

寝る前のスマホ・カフェインは控える

-

入浴やストレッチで副交感神経を優位にする

ストレス解消法を取り入れる(深呼吸・趣味など)

解説

慢性的なストレスは血管を収縮させ、血圧を上昇させます。自分なりのリフレッシュ法を持つことが大切です。

対策ポイント

-

1日数分の深呼吸や瞑想でリラックス

-

好きな音楽・読書・散歩で気分転換

-

「頑張りすぎない生活」を意識する

禁煙&節酒で血管への負担を減らす

解説

喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を促進します。アルコールは適量なら良い影響もありますが、飲みすぎは血圧上昇の原因です。

対策ポイント

-

禁煙が最も効果的な血圧改善習慣

-

飲酒は1日1合(ビール中瓶1本、ワイングラス2杯程度)まで

-

休肝日を設け、飲みすぎを防ぐ

体重管理とBMIコントロール

解説

肥満は高血圧と密接に関係しています。特に内臓脂肪型肥満は動脈硬化を進めやすいため注意が必要です。

対策ポイント

-

BMIを18.5〜24.9に維持するのが目安

-

無理なダイエットではなく「緩やかに減量」

-

毎日の体重測定で習慣化しやすくする

👉 この7つを実践することで「血圧を下げる生活習慣」が身につきます。

オムロン OMRON 公式 血圧計 HCR-7104はこちら🔻

こんな人は要注意!高血圧リスクチェックリスト

高血圧は自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行してしまうのが怖い病気です。以下の項目に当てはまる人は、将来の生活習慣病リスクが高いため、早めの生活改善が重要です。

家族に高血圧の人が多い

リスク解説

親や兄弟に高血圧の人がいると、遺伝的に高血圧になりやすい体質を受け継いでいる可能性があります。さらに、同じ食生活や生活習慣を共有することも影響します。

改善アドバイス

-

定期的に血圧を測り、早めに変化をチェック

-

若いうちから「減塩・運動・禁煙」を習慣にして予防

-

家族で協力して健康的な食事を心がける

外食や加工食品をよく食べる

リスク解説

外食や加工食品には、想像以上に多くの塩分・脂質・糖分が含まれています。頻繁に摂取すると、気づかないうちに高血圧の原因となります。

改善アドバイス

-

外食は「スープを残す」「ドレッシングを少なめにする」など工夫

-

コンビニではサラダ・おにぎり・焼き魚などバランスを意識

-

自炊を増やして、調味料の量を自分で調整する

運動をほとんどしない

リスク解説

運動不足は血流を悪化させ、肥満や糖尿病のリスクも高めます。その結果、血圧が上がりやすい体質になります。

改善アドバイス

-

まずは「1日20分のウォーキング」からスタート

-

エレベーターをやめて階段を使うなど、日常で工夫

-

習慣化するために「運動時間を固定」すると続けやすい

お酒を毎日のように飲む

リスク解説

アルコールは飲みすぎると血圧を上げる要因になります。毎日の飲酒習慣は、気づかぬうちに血管や肝臓にダメージを与えることも。

改善アドバイス

-

1日の飲酒量をビール中瓶1本・日本酒1合以内に抑える

-

週2日以上の「休肝日」を設ける

-

アルコールの代わりに炭酸水やノンアル飲料で代用する

ストレスを感じやすい

リスク解説

強いストレスは交感神経を刺激し、血管を収縮させて血圧を上げます。ストレスを放置すると、高血圧の慢性化につながります。

改善アドバイス

-

深呼吸・瞑想・ストレッチでリラックス時間を作る

-

趣味や運動でストレスを発散

-

睡眠の質を高めて心身をリセット

健康診断で血圧を指摘された

リスク解説

健診で「血圧が高め」と言われた場合、すでに高血圧の入り口にいる可能性があります。放置すると動脈硬化や心臓病のリスクが高まります。

改善アドバイス

-

医師の指示に従い、定期的に再検査を受ける

-

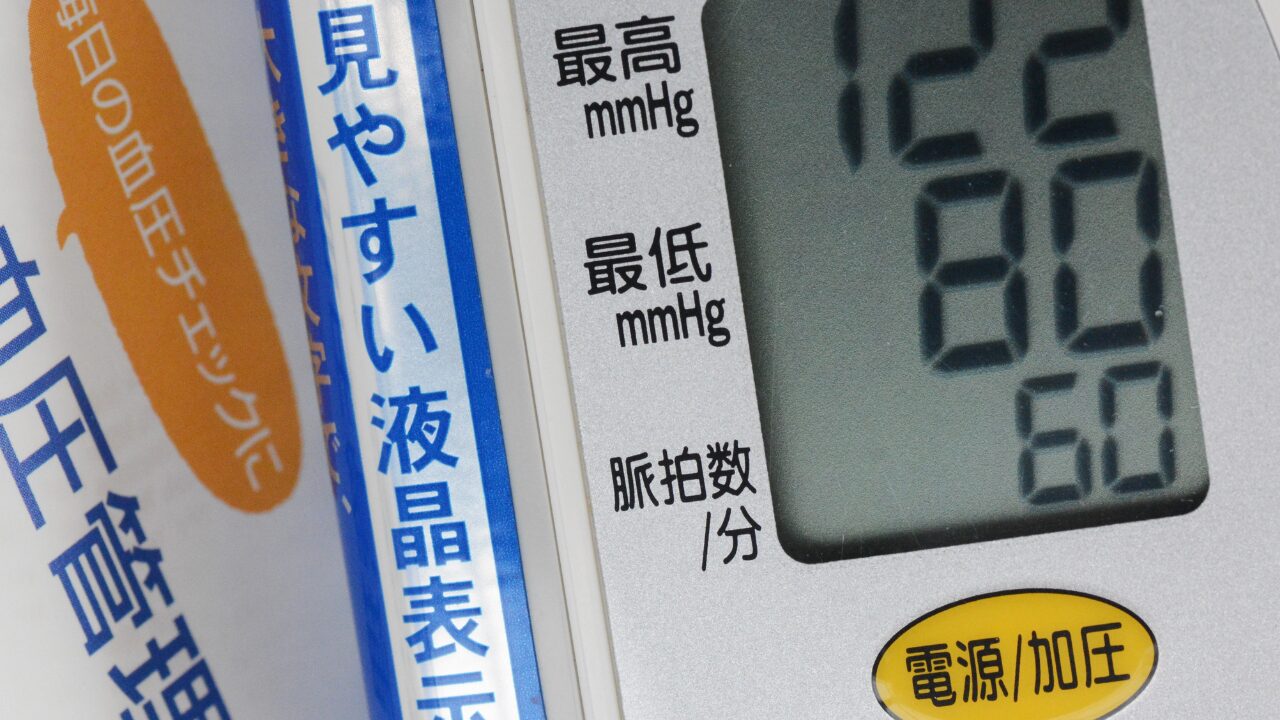

家庭用血圧計で朝晩の測定を習慣化

-

早めの生活改善で「本格的な高血圧」になる前に予防

👉 このチェックリストを通じて「自分はリスクがあるかもしれない」と気づけることが大切です。

すぐにできる血圧対策Q&A(よくある質問)

高血圧は生活習慣と深く関係しているため、日常のちょっとした工夫でコントロールしやすくなります。ここでは「よくある疑問」に答えながら、すぐに実践できる対策を紹介します。

水を飲むと血圧は下がる?

回答

水を飲むことで直接的に血圧が下がるわけではありません。ただし、十分な水分補給は血液をサラサラに保ち、脱水による血圧上昇を防ぐ効果があります。

ポイント

-

こまめにコップ1杯ずつ飲む

-

就寝前や起床後に常温の水を少量飲むと効果的

-

一度に大量ではなく「分けて飲む」のが理想

コーヒーや緑茶は飲んでも大丈夫?

回答

カフェインには一時的に血圧を上げる作用がありますが、適量なら大きな問題はありません。むしろ緑茶に含まれるカテキンやコーヒーのポリフェノールは健康効果も期待できます。

ポイント

-

1日2〜3杯程度を目安に

-

寝る前は避けて、午前〜午後の早い時間に飲む

-

無糖・ブラックで飲むと血管への負担が少ない

市販のサプリで血圧は下がる?

回答

サプリにはDHA・EPA、カリウム、GABAなど血圧サポート成分が含まれるものがあります。ただし効果は「補助的」であり、生活習慣の改善を代わりにするものではありません。

ポイント

-

医師の処方薬と一緒に使う場合は必ず相談する

-

「飲むだけで下がる」と過信しない

-

食事と運動を基本に、サプリは補助として利用する

血圧が高いときの応急処置はある?

回答

急に血圧が上がったときは、落ち着いて体を安静にすることが大切です。深呼吸や休養で一時的に下げることはできますが、根本的な治療ではありません。

ポイント

-

椅子に座って深呼吸を繰り返す

-

静かな場所でリラックスする

-

頭痛・めまい・胸の痛みがある場合は救急要請も検討

病院に行くべき目安はどのくらい?

回答

家庭で測った血圧が「上(収縮期血圧)135mmHg以上」「下(拡張期血圧)85mmHg以上」が続く場合は受診をおすすめします。さらに、180/110mmHg以上は危険な状態の可能性があるため、早急な医療対応が必要です。

ポイント

-

健診で「高血圧」と指摘されたら必ず再検査

-

定期的に家庭で測定し、数値を記録して持参すると診察がスムーズ

-

自覚症状がなくても早めの受診が安心

👉 このQ&Aを実践することで「血圧のセルフケア」と「医療の判断ライン」が明確になります。

【まとめ】

血圧が高くなる背景には、塩分の摂りすぎ・運動不足・ストレス・飲酒や喫煙などの生活習慣に加え、遺伝や加齢といった体質的な要因が大きく関わっています。つまり「体質だから仕方ない」とあきらめるのではなく、日々の過ごし方を工夫することでコントロールできる余地が十分にあるのです。

特に大切なのは、今日からできる小さな習慣の改善です。減塩、バランスの良い食事、ウォーキングや深呼吸などの工夫は、一つひとつは小さくても積み重ねることで確実に効果を発揮します。それが将来の心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気の予防につながります。

また、「血圧が気になる」「健診で指摘を受けた」という方は、早めに生活を見直すことが何より重要です。自己判断で放置せず、医師に相談して適切なアドバイスや治療を受けることが安心への近道になります。

👉 血圧管理は「毎日の積み重ね」が最大の薬です。今日からできることを一歩ずつ始めて、未来の健康を守っていきましょう。

血圧サポート<機能性表示食品>FANCL サプリはこちら🔻