天気予報をチェックしても、「降水確率」や「体感温度」の意味を深く理解していないと、実際の暮らしに活かしきれないことがあります。

「降水確率30%ってどんな状態?」「気温20℃でも寒く感じるのはなぜ?」――こうした疑問を解消すれば、傘を持って出かけるべきか、上着を着るかどうかの判断がぐっとラクになります。

本記事では、天気予報を正しく読み解くために欠かせない「降水確率」と「体感温度」の基本と、毎日の傘・服装選びに役立つ活用法をわかりやすく解説します。

天気予報は「見方」で差がつく!基本情報の読み解き方

天気予報は、ただ「晴れ」「雨」といった結果だけを見るものではありません。

その背景には、気象データをもとにした「確率」と「予測」が組み合わさっており、その意味を理解することで、ぐっと使いやすい情報に変わります。予報の数字や表現を正しく読み解けば、服装や外出準備の判断に迷う時間が減り、快適に過ごせるようになります。

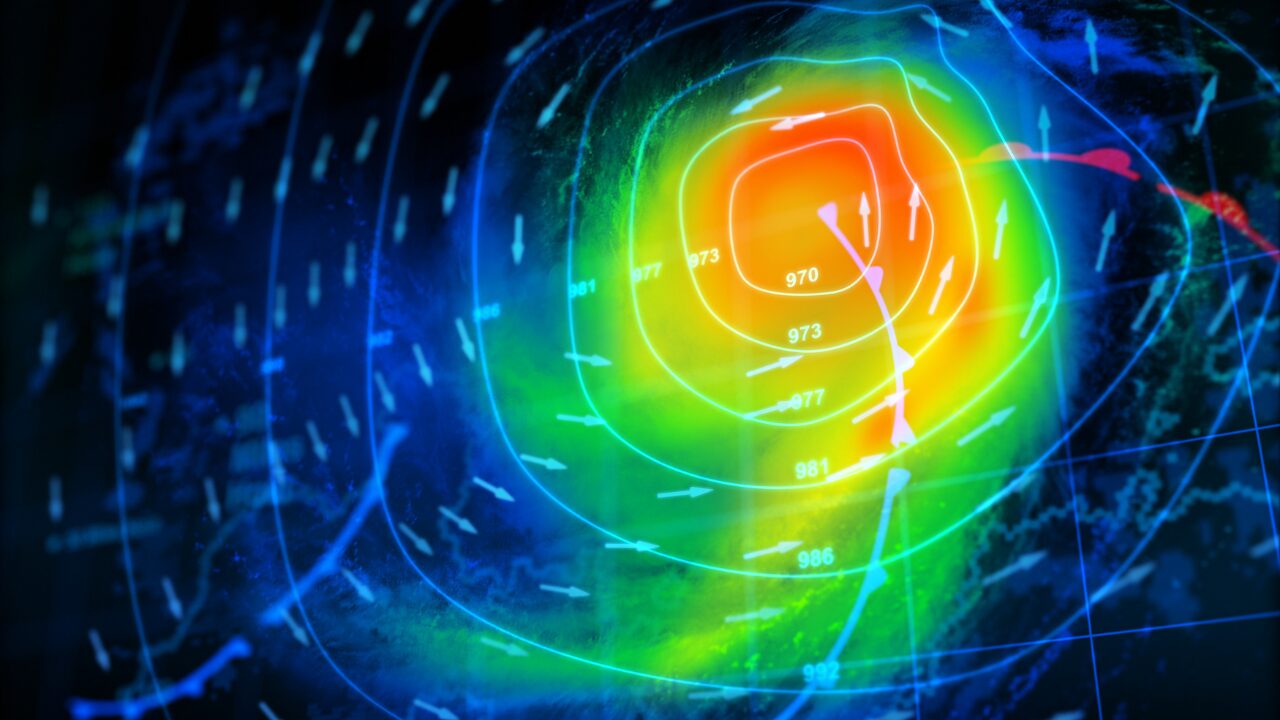

天気予報は“確率と予測”の組み合わせでできている

天気予報の仕組みは、大量の観測データとコンピュータシミュレーションをもとに導き出された「予測」と、それに伴う「確率」の提示で成り立っています。

たとえば「降水確率30%」という表現は、過去の似た気象条件をもとに“雨が降る可能性”を統計的に示したもの。つまり「必ず3割の地域で雨が降る」という意味ではなく、「同じ条件なら10回に3回は雨が降った」というデータの積み重ねです。

こうした確率と予測を理解すると、天気予報が単なる「当たる・外れる」の話ではなく、行動を選ぶためのヒントであることがわかります。

情報を正しく理解すれば、毎日の判断がスムーズに

天気予報の数値や用語を「そのまま受け取る」のではなく「どう行動に落とし込むか」を意識することが大切です。

たとえば降水確率が40%なら「傘を持つと安心できるレベル」、体感温度が低めなら「一枚羽織る服を選ぶべきサイン」と考えるなど、数字を“自分の行動基準”に変えるのです。

情報を正しく解釈できるようになると、「今日はどんな服装にしよう?」「傘は必要?」といった迷いが減り、朝の準備や外出がスムーズになります。天気予報は“未来を当てるもの”ではなく、“行動のヒントを与えるツール”だと意識するだけで、毎日の快適さが大きく変わります。

降水確率の正しい意味と見方をマスターしよう

「降水確率」は、天気予報を見るときに最も気になる数字のひとつ。ですが、多くの人が「雨が降る可能性の高さ」とシンプルに理解してしまいがちです。実際には、もっと具体的な条件をもとに算出されており、その意味を正しく知ることで、外出や持ち物の判断がグッと楽になります。

「降水確率=雨が降る可能性の高さ」ではない?

たとえば「降水確率30%」は、“雨が降る可能性が30%”という単純な意味ではありません。

これは 「同じ条件の天気が10回あったら、そのうち3回は1mm以上の雨が降る」 という統計的な基準です。

つまり「3割の地域で雨が降る」という意味でもなく、「30%の強さの雨が降る」という意味でもありません。あくまで「雨が降るかどうかの統計的な確率」であり、「降り始める時間」や「雨の強さ」とは直接結びつかない点に注意が必要です。

発表エリアと時間帯を知ることで精度がアップ

降水確率は広い範囲を対象にしている場合が多く、ピンポイントで自分の住む地域や時間帯を示しているわけではありません。

たとえば「東京23区の降水確率40%」と出ても、全ての区で同じように降るとは限らず、区によって差が出ます。さらに予報は「6時~12時」「12時~18時」といった時間帯ごとに区切って発表されるため、「午後に強く降る可能性があるのか、それとも朝方だけなのか」を確認することが大切です。

エリアと時間帯をあわせてチェックすることで、天気予報の精度を自分の行動に近づけることができます。

傘の要不要を決めるための実用的な目安

降水確率は、実生活では「傘を持つべきかどうか」の判断に直結します。目安としては以下のように考えるとわかりやすいです。

-

20%以下:基本的には傘不要。ただし長時間の外出なら折りたたみ傘を携帯すると安心。

-

30〜50%:降るかもしれない状況。外出時間が長い人は折りたたみ傘を持つのがおすすめ。

-

60%以上:高い確率で雨。しっかりした傘を準備して出かけよう。

このように確率を“数字そのまま”ではなく、“行動の目安”に変換するのが上手な使い方です。傘の有無を迷う時間を減らせば、外出前の準備がスムーズになり、雨に振り回されることも少なくなります。

「体感温度」で今日の快適さを予測しよう

天気予報には「最高気温」「最低気温」と並んで、「体感温度」という指標が紹介されることがあります。これは単なる気温ではなく、人が実際に「暑い」「寒い」と感じる感覚を数値化したもの。気温だけを見て服装を決めるよりも、体感温度を参考にすることで、より快適に過ごせるヒントになります。

気温だけじゃわからない!体感温度を左右する要素

体感温度は、実際の気温とイコールではありません。たとえば気温が20℃でも、風が強ければ肌寒く感じたり、湿度が高ければ蒸し暑く感じたりします。

つまり、体感温度は「気温に加えて、人間の感覚に影響する要素を組み合わせて算出した数値」です。

このため、同じ気温でも日によって快適さがまったく違うことがあり、「今日は気温よりも体感温度を重視して行動しよう」という判断が役立ちます。

湿度・風・日差しが“体感”に与える影響

体感温度を大きく変える3つの要素は 湿度・風・日差し です。

-

湿度:湿度が高いと汗が蒸発しにくく、同じ気温でも蒸し暑さを感じやすい。

-

風:風があると体の熱が奪われ、気温が高めでも涼しく感じたり、低めなら一層寒さを感じる。

-

日差し:直射日光が当たると、気温よりも数度高く感じることもある。逆に曇っていれば肌寒く感じやすい。

これらを考慮することで、「今日は気温より暑そうだから薄着でOK」「風が強いから羽織るものを持って行こう」といった判断がしやすくなります。

服装や冷暖房調整に役立つ体感温度の使い方

体感温度は、日々の服装選びや室内環境の調整に直結します。

-

服装選び:朝の天気予報で体感温度を確認し、「気温20℃でも体感は17℃なら軽めの上着を持つ」といった具体的な判断ができる。

-

冷暖房の調整:体感温度を意識すれば、冷房や暖房の入れすぎを防ぎ、快適さと省エネの両立につながる。

-

外出時の準備:運動や外出イベントのときも、体感温度をチェックすることで熱中症や寒さ対策を事前に取れる。

つまり体感温度は、単なる数字ではなく「快適に過ごすための生活ガイド」として活用できるのです。

実生活での天気予報の活用術

天気予報を「ただ眺めるだけ」では、情報の価値を十分に活かせていません。大切なのは、予報を行動に変換すること。服装選びから傘の準備、外出スケジュールの調整まで、ちょっとした見方の工夫で日常がぐっと快適になります。

服装選びに役立つ「最高気温+体感温度」チェック

朝のニュースや天気アプリでは「最高気温」がよく注目されますが、それだけで服装を決めると失敗することも。ポイントは 「最高気温」と「体感温度」をセットで確認すること です。

-

最高気温が20℃でも、体感温度が17℃なら肌寒く感じやすい → 薄手の羽織りをプラス

-

気温25℃でも湿度が高く体感は28℃ → 通気性の良い服で蒸れ対策

このように「数値+体感」を基準にすれば、快適に過ごせる服装選びが可能になります。

傘を持つかどうかを迷ったときの判断基準

降水確率を見て「傘を持つべき?」と迷う人は多いはず。そこで役立つのが 確率を行動に置き換える目安 です。

-

20%以下:基本的に不要。ただし長時間の外出なら折りたたみ傘が安心。

-

30〜50%:微妙なライン。外出時間や移動距離を考えて折りたたみ傘を携帯。

-

60%以上:高確率で雨。迷わず普通の傘を持参。

この基準を頭に入れておけば、天気予報を見て悩む時間が大幅に減ります。

予定変更や外出時間の調整に活かすコツ

天気予報は「出かけるかどうか」だけでなく、「いつ出かけるか」を決める参考にもなります。

-

午後から降水確率が上がるなら、午前中に外出を済ませる

-

紫外線指数が高い時間帯を避けて買い物に出る

-

強風予報が出ている日は、自転車や屋外活動を控える

このように「時間帯ごとの予報」を活用すると、ちょっとした予定調整ができ、天候の影響を最小限に抑えられます。

見逃しがち!他にもある注目すべき天気予報用語

天気予報で注目すべき情報は、気温や降水確率だけではありません。実は「紫外線指数」や「花粉情報」、さらに「熱中症指数」なども、日常生活の快適さや健康管理に直結しています。これらをチェックする習慣を持てば、季節ごとの悩みを事前に防ぐことができます。

紫外線指数(UV指数)で日焼け・肌ケアを予測

紫外線は季節や天候に関係なく、肌や目にダメージを与えます。そこで役立つのが 紫外線指数(UV指数)。

指数が高い日は、日焼け止めや日傘、サングラスといった対策が必須になります。

-

UV指数3以上:長時間の屋外活動で日焼けリスクあり → 日焼け止めを使用

-

UV指数6以上:短時間でもダメージ大 → 帽子やサングラスも追加

-

UV指数8以上:非常に強い → 屋外活動をなるべく避ける

数値を“肌ケアの行動指針”に変換することで、美容・健康の両面を守れます。

花粉情報やPM2.5予報も生活の快適さに直結

春先のスギ花粉だけでなく、季節ごとに花粉の飛散量は変動します。花粉情報をチェックすることで、外出前にマスクやメガネを準備したり、洗濯物を部屋干しに切り替えたりと、快適さを大きく左右できます。

また、大気汚染物質である PM2.5 の予報も要チェック。数値が高い日は、窓を閉めて空気清浄機を使ったり、屋外活動を控えるなどの工夫が必要です。これらの情報を見逃さないことで、アレルギー症状や呼吸器への負担を軽減できます。

体調管理に役立つ「熱中症指数」や「不快指数」

夏場に特に重要なのが 熱中症指数(WBGT)。気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した指標で、「危険」「厳重警戒」といった区分で表示されます。数値が高い日は、屋外活動を避けたり、こまめな水分・塩分補給を徹底することが欠かせません。

一方、年間を通して参考になるのが 不快指数。湿度と気温をもとに計算され、「蒸し暑さ」を数値化したものです。不快指数が高い日は、冷房の使用や通気性の良い服装が快適さにつながります。

まとめ|天気予報の見方を変えるだけで、毎日がもっと快適に!

天気予報は、ただ「晴れるか雨が降るか」を知るためのものではありません。降水確率や体感温度、紫外線指数や花粉情報など、数字や指標の“意味”を理解して行動に落とし込めば、毎日の生活は驚くほど快適になります。

数字の“意味”を理解すれば、予報はもっと使える

「降水確率=雨が降る確率」ではなく、「同じ条件で雨が降る割合」であること。

「気温=快適さ」ではなく、「湿度や風を加味した体感温度」で考えること。

このように予報に込められた“本当の意味”を理解すれば、ただの情報ではなく「実用的な行動のヒント」として使えるようになります。

服装・傘・予定調整がスムーズになり、ストレス減少

朝の天気予報を正しく読み解けば、服装選びに迷う時間が減り、傘を持つかどうかで悩むストレスも軽減されます。さらに「午後から雨だから午前中に外出を済ませよう」「紫外線が強い時間帯は屋内で過ごそう」といった予定調整もスムーズに。

つまり天気予報を「当たる・外れる」で判断するのではなく、「どう行動に活かすか」に意識を変えることで、日常の小さな不便や不快感がぐっと減り、快適さが増していくのです。

天気予報をスマホで管理ならこちら🔻