ウコンに含まれる代表的な成分「クルクミン」は、アンチエイジング効果や肝機能サポート、生活習慣病予防など、さまざまな健康メリットが期待される注目の成分です。しかし一方で、クルクミンはそのままでは体内に吸収されにくく、効果を最大限に引き出すためには摂取方法や注意点を知っておく必要があります。

本記事では、医師監修のもと クルクミンの効果・効能、吸収率を高める工夫、副作用のリスク、そしておすすめのサプリや食品 まで徹底解説します。日々の健康習慣にクルクミンを安全かつ効率的に取り入れたい方は、ぜひ参考にしてください。

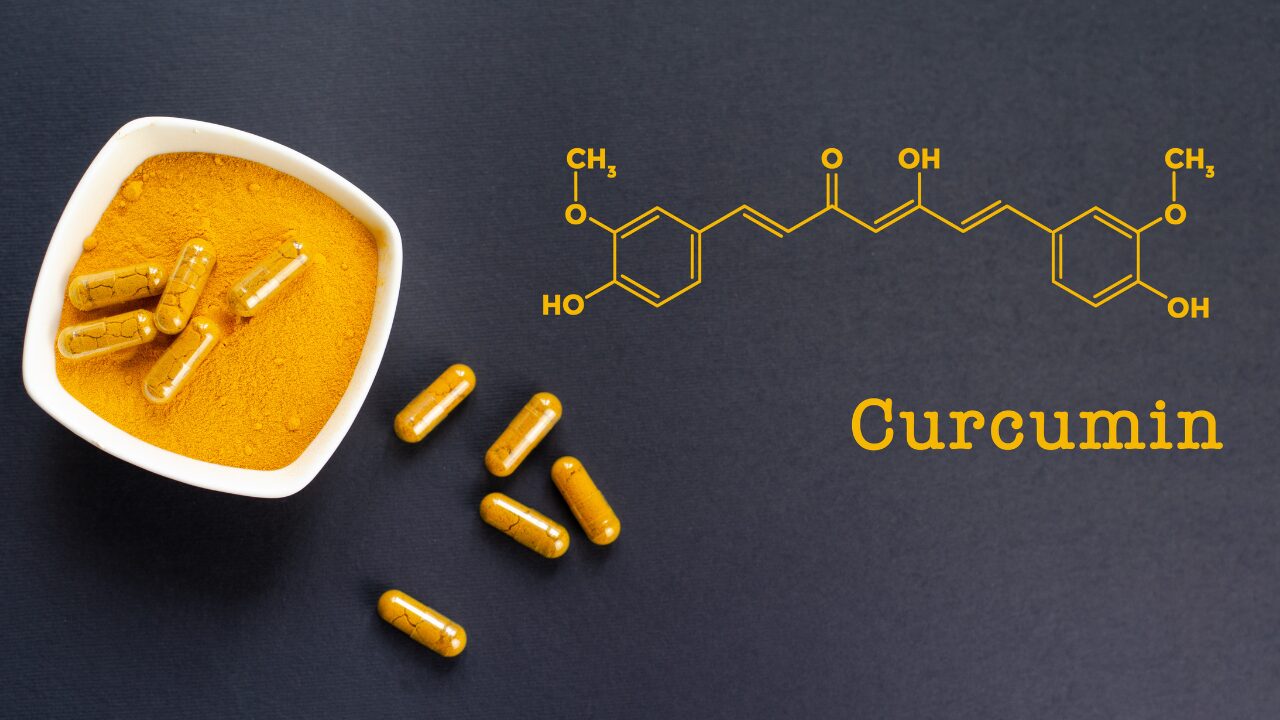

そもそも「クルクミン」とは?ウコンに含まれる注目成分

クルクミンとは、ウコン(学名:ターメリック)の根茎に含まれる黄色い色素成分のことです。ポリフェノールの一種であり、抗酸化作用を持つことから「健康や美容を支える注目成分」として研究が進められています。

ウコンといえば「二日酔い対策」のイメージが強いですが、実際にその働きを担っているのがこのクルクミンなのです。さらに近年は、肝機能サポートだけでなく、アンチエイジングや生活習慣病予防といった幅広い効果が期待できる成分として注目されています。

ウコンの中でも「黄色い色素成分」=クルクミン

ウコンはショウガ科の植物で、春ウコン・秋ウコン・紫ウコンなどの種類があります。その中でも「秋ウコン(ターメリック)」に特に多く含まれているのがクルクミンです。

クルクミンはウコン特有の鮮やかな黄色を生み出す天然色素で、食品添加物として「カレー粉・ターメリックライス・漬物」などにも利用されています。つまり、日常的に私たちが食べている黄色いカレーの色=クルクミンなのです。

ターメリック(香辛料)との違い

「ウコン」と「ターメリック」はしばしば混同されますが、厳密には次のような違いがあります。

-

ウコン:植物そのものの名前(秋ウコン・春ウコンなどの種類あり)

-

ターメリック:秋ウコンの根茎を乾燥・粉末化したスパイスの名称

つまり、私たちが料理で使う「ターメリック」は、秋ウコン由来の粉末スパイスであり、その中にクルクミンが含まれています。したがって、「ウコン=植物」「ターメリック=スパイス」「クルクミン=有効成分」と整理すると理解しやすいでしょう。

クルクミンの効果・効能とは?科学的にわかっていること

クルクミンは、古くから漢方やアーユルヴェーダ医学で利用されてきた成分ですが、近年は西洋医学でも研究が進んでおり、その健康効果が注目されています。特に抗酸化作用・抗炎症作用・肝機能サポートなどが代表的な働きで、生活習慣病や老化の予防に役立つ可能性が報告されています。

抗酸化作用によるアンチエイジング効果

クルクミンは強力な抗酸化物質として知られています。体内の「活性酸素」を除去し、細胞の酸化ストレスを抑えることで、肌や血管の老化を防ぐ効果が期待できます。

研究では、シワやたるみの原因となる酸化ダメージを軽減し、肌のハリを保つサポートが報告されており、美容目的で注目される理由の一つです。また、脳や神経細胞の酸化ストレスを減らすことから、認知機能の維持にもつながる可能性が示されています。

肝機能をサポートし、二日酔い対策にも

クルクミンは肝臓での解毒作用を助け、アルコールや脂質の代謝をスムーズにするとされています。特に飲酒による肝臓への負担を軽減する働きが期待でき、二日酔い対策ドリンクやサプリに使われているのもこのためです。

さらに、動物実験や臨床研究では、脂肪肝や肝障害の改善効果が報告されており、肝機能サポート成分として幅広い利用が進んでいます。

生活習慣病の予防・改善への可能性

クルクミンには抗炎症作用もあり、慢性的な炎症を抑えることで、生活習慣病の予防や改善に役立つと考えられています。

-

心血管系への作用:血管の炎症を抑え、動脈硬化リスクを軽減

-

糖代謝改善:血糖コントロールのサポート効果

-

脂質代謝への影響:悪玉コレステロール(LDL)の酸化を防ぐ

これらの働きから、心臓病・糖尿病・高脂血症などの予防に役立つ可能性があると報告されています。ただし、現時点ではまだ研究段階のものも多いため、「補助的に取り入れる」意識が大切です。

クルクミンの吸収率に注意!効果的な摂り方とは

クルクミンは健康効果が注目されている成分ですが、実は体内に吸収されにくい性質を持っています。せっかく摂っても体内利用率が低ければ効果が十分に得られないため、摂取方法に工夫が必要です。ここでは、吸収率を高めるためのポイントを解説します。

クルクミンはそのままでは吸収されにくい

クルクミンは「脂溶性」の成分で、水に溶けにくく、さらに肝臓で分解されやすいため、体内に取り込まれる割合が非常に低いのが特徴です。

そのため、ただウコンを粉末や食品として摂取するだけでは、体に届くクルクミン量はごくわずかといわれています。研究によると、通常の摂取では数%しか吸収されないという報告もあるほどです。

黒コショウ(ピペリン)と一緒に摂るのがポイント

クルクミンの吸収率を高める工夫のひとつが、黒コショウに含まれる「ピペリン」と一緒に摂ることです。

ピペリンには、腸内での吸収を促進し、さらに肝臓での分解を抑える働きがあるため、クルクミンの利用効率を大幅に高められると報告されています。実際、カレーにクルクミン(ターメリック)と黒コショウがよく使われるのは、理にかなった組み合わせなのです。

サプリで「吸収率改善タイプ」を選ぶのもおすすめ

効率的にクルクミンを摂りたい場合は、吸収率を高める加工が施されたサプリを選ぶのがおすすめです。

具体的には、

-

ナノ化クルクミン(粒子を細かくして吸収率を上げたもの)

-

リポソーム化クルクミン(脂質カプセルで包み込む技術)

-

ピペリン配合タイプ(黒コショウ成分を一緒に配合)

といったタイプがあります。これらは通常の粉末タイプに比べて数倍〜数十倍の吸収率が期待できるため、健康効果を実感しやすくなります。

👉 まとめると、クルクミンを効率よく摂るには 「油・ピペリン・吸収率改善サプリ」 の工夫が重要です。日常的に食品から摂る場合は、オイルを使った料理や黒コショウと組み合わせるのが効果的です。

クルクミンが豊富なおすすめサプリ3選【比較あり】

クルクミンのサプリを選ぶ際は、「含有量」「吸収率の工夫」「安全性」が重要な比較ポイントです。ここではそれらの観点をまず整理し、その後で日本で入手しやすいおすすめサプリ3つを紹介します。

選び方のポイント(配合量・吸収率・安全性)

サプリ選びで押さえておきたいポイントは以下の通りです:

| 比較項目 | チェックすべき内容 |

|---|---|

| クルクミン/クルクミノイド含有量 | 1日あたり何mgが含まれているか。製品表示で明確に「クルクミン」/「クルクミノイド○○%」と記載されているものが望ましい。 |

| 吸収率改善の工夫 | ピペリン(黒コショウ抽出物)を含む、ナノ化/リポソーム化/フォスファチジルコリン等との複合体(例:Meriva®など)や特許処理されている形式を使っているか。 |

| 安全性・品質 | 国内外のGMP認証、原材料の産地・無農薬/オーガニックの表示、過剰摂取リスクや薬との相互作用の情報があるか。機能性表示食品や医師監修などの信頼性指標もチェック。 |

医師や管理栄養士推奨の人気サプリ比較

以下は日本国内/輸入で人気があり、比較ポイントを抑えているサプリ3商品です。それぞれ特徴をまとめています。

● クルクルージュ 高吸収型クルクミン サプリメント

-

特徴:京都大学発ベンチャーが開発。吸収率を大幅に高めたと伝えられており、「高吸収型」として売り出し中。

-

含有量:パッケージ等で「62粒入り」など容量記載あり。具体的なクルクミン含有量の詳細は表示を要確認。

-

吸収率改善の工夫:通常の秋ウコン系より“高吸収”を謳っており、特別な処理がなされている可能性あり。広告などで “吸収率 約202倍” の表現が見られます。

-

価格・入手性:ネット通販で比較的手に入りやすいですが、価格はやや高め。まとめ買い割引などあり。

● DHC Turmeric Curcumin Supplement(DHC ターメリック/クルクミンサプリ)

-

特徴:日本の大手サプリメーカーDHCの製品。信頼性が高く、国内流通量も多い。

-

含有量:1錠あたりウコン(ターメリック)240mg、そのうちクルクミンは50mg。

-

吸収率改善の工夫:“エンカプセル化(encapsulated)クルクミン”と表記されており、クルクミンの安定性や吸収補助を考慮した仕様の可能性あり。ピペリン等の補助成分の有無は製品表示で要確認。

-

価格・安全性:国内ブランドであり、原材料・製造工程の記載も比較的明確。機能性表示食品等ではないが、ユーザー評価も高い。

● California Gold Nutrition Curcumin C3 Complex® with BioPerine®(輸入品)

-

特徴:C3 Complex®というクルクミノイド標準化抽出物を使い、さらに吸収率を上げるためにBioPerine®(黒コショウ抽出物)を組み合わせたタイプ。栄養補助サプリとして世界的にも評価が高い。

-

含有量:通常の製品で「500mgあたりのクルクミノイド含有量」がかなり高め。また、BioPerine®が配合されており、少量でも吸収効率を上げる工夫。

-

吸収率改善の工夫:標準化された抽出物+黒コショウ成分で、クルクミンの体内への取り込みと持続性を改善。輸入品なのでラベルでの成分表示を確認すること。

-

価格・安全性:輸入品なので価格が変動しやすく、関税・配送コストを考慮する必要あり。信頼できる販売元で、成分表や第三者検査の有無などを確認。

比較と結論的なおすすめ

-

コスパ重視/まず試したい派 → DHC のような国内ブランドで、クルクミン50mg前後をきちんと含み、販売実績もあるもの。

-

効率重視/クルクミンの効果をしっかり感じたい派 → 吸収改善型(クルクルージュや C3 Complex+BioPerine 等)を選ぶのが良い。少ない量でも体内に届く割合が高くなる。

-

安全性を最優先する派 → 国内製造か、信頼できる輸入ブランドで、成分表示・GMP認証などが明記されているもの。副作用や薬との相互作用の情報が確認されている製品。

クルクミンを含む身近な食品・料理とは?

クルクミンは「ウコン」に含まれる成分ですが、サプリだけでなく普段の食事から摂取できる食品もあります。特にスパイスとして広く使われているため、私たちの食卓にも自然に取り入れられるのが特徴です。ここでは、日常的にクルクミンを取り入れられる食品や料理を紹介します。

カレー粉やターメリックライス

もっとも身近な食品が、カレー粉やターメリックライスです。カレー粉の黄色は、まさにクルクミンによるもの。市販のカレー粉には数%程度のクルクミンが含まれており、日常的に食べることで自然と摂取できます。

また、ターメリックライスは白米にターメリック(秋ウコン粉末)を混ぜて炊くだけなので、手軽に取り入れられるレシピとしておすすめです。

インド・東南アジア料理に多く使われるスパイス

クルクミンは、インドや東南アジア料理の定番スパイスとしても活躍しています。例えば:

-

インド料理の チキンカレー・ダルカレー(豆カレー)

-

タイ料理の イエローカレー、ガパオライス

-

インドネシア料理の ナシゴレン、ターメリック炒め

これらはすべて、ターメリックをベースにした香辛料が使われており、自然とクルクミンを摂取できるメニューです。旅行気分を楽しみながら健康成分を取り入れられるのも魅力です。

毎日取り入れやすい調理法

「カレーばかりは食べられない…」という人でも、ちょっとした工夫でクルクミンを食卓にプラスできます。

-

スープに少量のターメリックを加える(野菜スープ・ポタージュなど)

-

炒め物の下味にターメリックを使う(鶏肉や白身魚におすすめ)

-

卵料理に混ぜる(スクランブルエッグ、オムレツが鮮やかな黄色に)

-

スムージーにピンチ(少量)加える(バナナやマンゴーなど甘いフルーツと相性◎)

特に油を使う料理(カレー、炒め物、ドレッシングなど)では、クルクミンの吸収率が高まるためおすすめです。

👉 まとめると、クルクミンは 「カレー粉」「エスニック料理」「日常のちょい足しスパイス」 で簡単に摂れる成分。サプリと併用することで、効率よく毎日の生活に取り入れられます。

クルクミン摂取時の注意点と副作用

過剰摂取による胃腸への負担

クルクミンは健康効果が期待される一方で、大量に摂取すると胃腸に負担をかける可能性があります。特にサプリメントで高濃度のクルクミンを摂る場合、胃のむかつき、下痢、吐き気などの消化器症状が報告されています。

食品からの摂取であれば過剰になることはほとんどありませんが、サプリを利用する際は1日の目安量を守ることが重要です。

薬との飲み合わせに注意(抗凝固薬など)

クルクミンには血液をサラサラにする作用があるとされており、抗凝固薬や抗血小板薬を服用している人は注意が必要です。併用すると出血リスクが高まる可能性があるため、医師の指導を受けたうえで摂取を検討しましょう。

また、糖尿病薬や胃酸を抑える薬などとの相互作用も報告されており、持病がある人は必ず医師や薬剤師に相談してください。

妊娠中・授乳中の摂取は医師相談を推奨

妊娠中や授乳中の女性がクルクミンをサプリで大量摂取することは推奨されていません。子宮収縮やホルモンへの影響が懸念されており、安全性が十分に確認されていないためです。

食品として料理に使う程度であれば基本的に問題ありませんが、サプリメントを利用する場合は必ず医師に相談することが望ましいです。

👉 クルクミンは「健康を支える成分」ですが、過剰摂取や飲み合わせに注意すべき成分でもあります。特にサプリを使う際は、適量を守り、自分の体調や服薬状況に合わせて安全に取り入れることが大切です。

まとめ|クルクミンの効果を最大限に活かそう!

食品+サプリを上手に活用する

クルクミンは、カレー粉やターメリックライスなどの料理を通して日常的に摂取できます。しかし、食品から得られる量は限られているため、健康効果をしっかり感じたい人はサプリメントとの併用が効果的です。

ただし、サプリはあくまで補助的なもの。まずは食生活に取り入れやすい食品から始め、必要に応じて信頼できるサプリを活用するのがおすすめです。

吸収率を高める工夫で効率的に摂取

クルクミンはそのままでは体内に吸収されにくい性質があります。そこで、黒コショウ(ピペリン)と一緒に摂る、油を使った調理で取り入れるなど、吸収率を高める工夫が大切です。

さらにサプリメントの中には「ナノ化」や「特殊加工」で吸収効率を高めたものもあり、効率よくクルクミンを活用したい人に適しています。

👉 クルクミンはアンチエイジング、肝機能サポート、生活習慣病予防など幅広い健康効果が期待できる成分です。

食品+サプリのバランスと吸収率を意識した摂取法を実践することで、そのパワーを最大限に引き出すことができます。