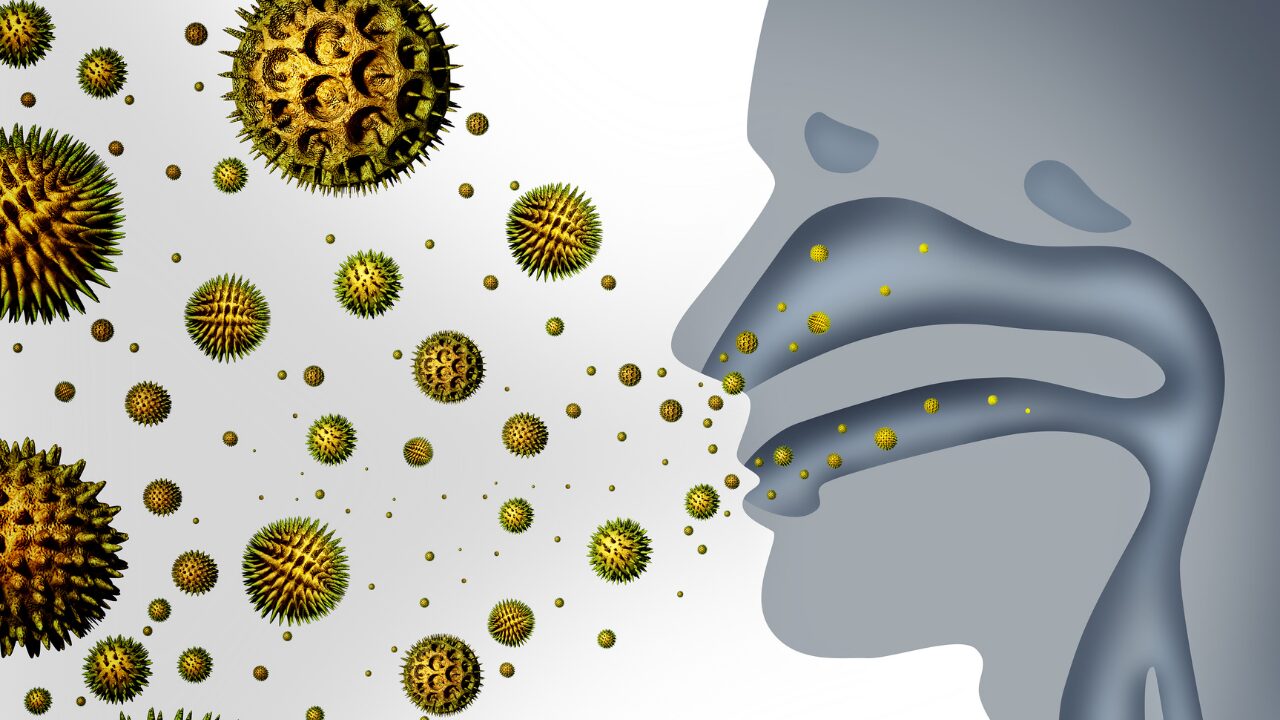

毎年訪れる花粉症シーズン。くしゃみ・鼻水・目のかゆみといった症状で、仕事や勉強、日常生活に支障を感じている方も多いのではないでしょうか。実は、花粉症のつらさを軽減するには「早めの準備」と「毎日のセルフケア」が大きなカギになります。

この記事では、今日からすぐに実践できる花粉症対策を7つご紹介。外出時の工夫から食生活の改善、室内環境の整え方まで、シーズンを快適に過ごすための習慣をわかりやすくまとめました。

花粉症シーズン到来!症状が悪化する前に今すぐ対策を

毎年やってくる花粉症シーズン。「今年はまだ大丈夫」と思って油断していると、急にくしゃみ・鼻水・目のかゆみといった症状が一気に悪化することも少なくありません。

花粉症は一度発症すると完全に治るのは難しいといわれているため、症状が出る前からの予防と早めの対策がとても大切です。ここでは、花粉症を悪化させる原因と、症状をやわらげるための準備について解説します。

花粉症を悪化させる原因とは?

花粉症の症状が強く出るのには、いくつかの原因があります。

-

大量の花粉を浴びる

外出時にマスクやメガネを着けないと、鼻や目から大量の花粉が侵入し、症状が一気に悪化します。 -

生活習慣の乱れ

睡眠不足や偏った食事、ストレスなどは免疫バランスを崩し、花粉に対して過敏に反応しやすくなります。 -

室内環境の管理不足

換気や掃除が不十分だと、家の中にも花粉がたまり、長時間症状にさらされることになります。

こうした要因が重なることで、軽い症状でもどんどん悪化してしまうのです。

症状を和らげるために「早めの準備」が大切

花粉症は「症状が出てから」対策するよりも、シーズン前から準備を始めるほうが効果的です。

-

飛散開始前から薬を飲み始める

抗ヒスタミン薬などは、症状が出る前から服用することで効果が高まり、重症化を防げます。 -

生活習慣を整えて免疫力を安定させる

睡眠・栄養・適度な運動を意識することで、体が花粉に過剰反応しにくくなります。 -

マスク・メガネ・空気清浄機などの準備

いざ花粉が飛び始めたときに慌てないよう、事前に用意しておくことが大切です。

つまり、花粉症対策は「症状を軽くする」だけでなく、「悪化を防ぐ」ための先手を打った行動がポイントとなります。

今すぐできる!効果的な花粉対策7選

花粉症の症状を軽減するには、「外で花粉を浴びない」「家に持ち込まない」「体の抵抗力を高める」この3つの視点が大切です。ここでは、今日からすぐに取り入れられる実践的な花粉対策を7つご紹介します。

① 外出時はマスクとメガネで花粉をブロック

外出時には、花粉対策用のマスクを着けるのが基本です。特に顔にフィットする立体型や不織布タイプが有効で、花粉の侵入を大幅に防げます。さらに、花粉カット効果のあるメガネやサングラスを使用すれば、目のかゆみや充血の予防にもつながります。

② 帰宅後は衣服の花粉をしっかり払い落とす

外から帰ってきたとき、衣服や髪には大量の花粉が付着しています。玄関に入る前に、洋服をはたいて花粉を落とす習慣をつけましょう。さらに、すぐに着替えてシャワーを浴びれば、家の中に花粉を持ち込まずに済みます。

③ 室内に花粉を持ち込まない換気&空気清浄機対策

室内の空気を快適に保つためには、換気の仕方にも工夫が必要です。花粉の多い時間帯(朝・夕方)は窓を開けすぎず、短時間の換気にとどめましょう。また、空気清浄機を玄関や寝室に設置すると、花粉の侵入を大幅に減らせます。

④ 花粉症に効く食生活を取り入れる(乳酸菌・ビタミンDなど)

腸内環境を整えることは、免疫バランスを保つうえで重要です。ヨーグルトや納豆などの乳酸菌食品を積極的に摂り、免疫の過剰反応を抑えましょう。また、魚やきのこに含まれるビタミンDは免疫調整に役立つといわれています。栄養バランスのとれた食事が、花粉症の症状緩和に効果的です。

⑤ 規則正しい生活で免疫力を整える

睡眠不足やストレスは花粉症を悪化させる大きな要因です。十分な睡眠・適度な運動・規則正しい生活を心がけることで、体の免疫力が安定し、花粉に対する過敏な反応を防ぐことができます。

⑥ 洗濯や布団の干し方を工夫して花粉を防ぐ

洗濯物や布団を外に干すと、花粉が大量に付着してしまいます。花粉の飛散が多い時期は部屋干しに切り替えるのが安心です。どうしても外干しする場合は、花粉ガード効果のある洗剤や柔軟剤を使い、取り込む前にしっかり払うことを忘れないようにしましょう。布団は布団乾燥機や布団クリーナーの利用がおすすめです。

⑦ 市販薬を正しく活用して症状をコントロール

症状がつらいときは、市販の抗ヒスタミン薬や点鼻薬・目薬を上手に使うことで日常生活がぐっと楽になります。ただし、眠気や副作用が出ることもあるため、使用上の注意を守り、症状が重い場合は早めに医師に相談することが大切です。

👉 これらの対策を組み合わせて実践することで、花粉シーズンをより快適に過ごせます。

花粉症対策は継続がカギ!早めの対策で快適に過ごそう

花粉症の症状は、一度出てしまうと薬や対策だけで完全に抑えるのは難しくなります。そのため、症状が出る前からの継続的な準備と習慣化が最大のポイントです。花粉症対策は「一時的にやるもの」ではなく、「毎日の生活に取り入れて続けるもの」と考えることで、シーズン中の不快感を大きく軽減できます。

症状が出る前から始めるのがベスト

花粉の飛散量が増えてから対策を始めると、すでに体が過敏に反応してしまい、症状が強く出やすくなります。

-

飛散開始前から薬を飲み始める

抗ヒスタミン薬などは、症状が出る前から服用することで効果が高まり、発症や悪化を抑えることができます。 -

生活環境を整えておく

空気清浄機のフィルター交換や、花粉カットカーテンの準備など、シーズン前に整えておくと安心です。 -

体調管理を徹底する

睡眠不足や食生活の乱れは花粉症を悪化させる要因となります。規則正しい生活を心がけ、免疫バランスを安定させておくことが重要です。

「まだ大丈夫」と油断せず、早めの対策=シーズンを快適に過ごす第一歩と覚えておきましょう。

毎日の習慣化がつらい時期を乗り切るポイント

花粉症対策は継続が大切ですが、「忙しくてつい忘れてしまう」「面倒で続かない」という人も多いものです。そこで、毎日自然に続けられる工夫が必要です。

-

ルーティン化する

外出時は必ずマスクとメガネを着ける、帰宅したら衣服を払う、寝る前に空気清浄機をオンにするなど、習慣に組み込むと忘れにくくなります。 -

無理なくできる方法を選ぶ

いきなり完璧を目指さず、できることから始めるのが継続のコツです。たとえば「今日は部屋干し」「夜だけヨーグルトを食べる」など小さな工夫でもOKです。 -

記録やアプリで見える化する

花粉情報アプリや日記を使って、自分の症状や対策を記録すると、やる気や継続力が高まります。

毎日の小さな積み重ねが、つらい時期を快適に過ごす大きな力になります。

症状がひどいときは専門医に相談を

セルフケアや市販薬である程度の症状はコントロールできますが、鼻づまりが強く眠れない、仕事や学業に支障が出る、薬を使っても改善しないといった場合は、自己判断せず専門医に相談することが大切です。耳鼻科やアレルギー科では、症状の重症度や体質に合わせた適切な治療を受けることができます。

耳鼻科・アレルギー科で受けられる治療

医療機関では、次のような治療が一般的に行われています。

-

処方薬による治療

抗ヒスタミン薬や点鼻薬、点眼薬などを症状に合わせて処方してもらえます。市販薬よりも効果が高いものや、副作用の少ない新しいタイプの薬も利用できます。 -

鼻づまりへの局所治療

ネブライザー(薬液吸入器)を使って炎症を和らげたり、症状を抑える処置を行ったりする場合もあります。 -

重症例へのステロイド治療

短期間で炎症を抑えるために、医師の管理下でステロイド薬を使用することもあります。

専門医にかかることで、自分に合った治療プランを立てられるのが大きなメリットです。

最新の花粉症治療法(舌下免疫療法など)

近年は、花粉症を根本的に改善することを目的とした治療法も登場しています。

-

舌下免疫療法

花粉エキスを少量ずつ体に取り入れ、数年かけて体を花粉に慣らしていく治療です。根気は必要ですが、根本的な体質改善が期待できる唯一の治療法といわれています。 -

レーザー治療

鼻の粘膜にレーザーを照射し、アレルギー反応を起こしにくくする方法。短時間で行え、効果は数年持続することがあります。 -

新薬の登場

最近では、花粉症に特化した点鼻ステロイドや抗体医薬なども開発されており、重症の花粉症に有効なケースがあります。

「どうしても症状を抑えたい」「市販薬では限界を感じている」という人は、こうした最新治療も視野に入れて、医師と相談してみるとよいでしょう。

花粉症対策にこちら🔻