「膝を曲げるとポキポキ音がするけど、痛みはないから大丈夫かな?」と不安になったことはありませんか。実は膝の関節音は、多くの場合それほど心配のいらない現象です。しかし、なかには身体からのサインであるケースもあります。

本記事では【医師監修】のもと、膝が鳴る原因や放置してよいケース・注意すべきケース、さらに音を減らすための筋トレやストレッチ方法について詳しく解説します。

膝がポキポキ鳴るのはなぜ?

「膝を曲げたときにポキッと音が鳴るけれど、痛みはない…」という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。

実はこの現象にはいくつかの原因があり、多くは心配のいらないケースです。ただし、場合によっては体のサインであることもあるため、仕組みを知っておくことが大切です。

関節内の気泡が弾ける「生理的な音」

関節の中には「滑液(かつえき)」という潤滑油のような液体があります。

関節を動かすと圧力の変化でガスの小さな泡ができ、それが弾けると「ポキッ」と音がすることがあります。

これは指の関節を鳴らしたときと同じ原理で、痛みが伴わなければ異常ではありません。

靭帯や腱が骨に擦れることで起こる場合

膝の周囲には靭帯や腱が張り巡らされており、動かすときに骨の出っ張りに引っかかって「パチン」と音が鳴ることがあります。

特に運動後や筋肉が硬くなっているときに起こりやすく、柔軟性不足や姿勢のクセが原因になることも。

ストレッチや軽いマッサージで筋肉をほぐすと、音が減るケースもあります。

加齢や運動不足で関節が不安定になることも

年齢を重ねたり、運動不足で筋力が低下したりすると、膝関節を支える力が弱くなり、骨と骨の動きがスムーズでなくなります。

その結果、「ギシギシ」「ポキッ」といった音が鳴りやすくなるのです。

特に太ももの前側(大腿四頭筋)を鍛えることで膝の安定性が増し、関節への負担を減らせます。

✅ まとめると、膝のポキポキ音の多くは 「滑液の気泡」や「腱・靭帯の動き」による自然な現象 ですが、

筋力不足や柔軟性の低下が関係している場合もあるため、軽い運動やストレッチでのケアが有効です。

痛みがない場合は放っておいてもいい?

膝のポキポキ音は気になるものの、痛みや腫れがなければ心配しすぎる必要はありません。

実際、医学的にも「音だけ」で異常と判断されることは少なく、ほとんどは自然な現象です。

ただし、放置してよいケースと注意が必要なケースを見分けることが大切です。

基本的には問題のないケースが多い

膝から音がしても痛みがなければ、関節内の気泡や腱の動きによる「生理的な音」の可能性が高いです。

こうした音は健康な人でもよく起こるため、日常生活で痛みや腫れが伴わなければ大きな心配は不要です。

生活に支障がなければ経過観察でOK

音がしても、歩行や階段の上り下りに問題がなければ、経過を見守るだけで大丈夫です。

無理に音を止めようとせず、普段どおりの生活をしながら様子をみることが推奨されます。

ただし、筋力不足や姿勢のクセが関係している場合もあるので、気になる場合は軽い運動やストレッチを取り入れるとよいでしょう。

ただし「違和感の蓄積」には注意

痛みはなくても、膝が重だるい・ひっかかる感じがある・音が頻繁になってきた、という場合は注意が必要です。

こうした小さな違和感が長期間続くと、関節への負担が蓄積し、将来的に痛みや炎症を招くリスクがあります。

そのため、気になる変化が出てきたときは、早めに運動習慣を見直したり、必要に応じて整形外科で相談するのが安心です。

✅ まとめると、「痛みがない=基本は問題なし」だけど、「違和感が続くなら要注意」 というスタンスで捉えるのがベストです。

実は身体のサインかも?気をつけたいケース

膝のポキポキ音は多くの場合心配のいらない現象ですが、なかには 体からのSOS のサインとして現れることもあります。

以下のようなケースでは、注意深く観察したり、場合によっては整形外科を受診することが大切です。

痛みや腫れを伴うときは要注意

音に加えて 膝の痛みや腫れ がある場合は、炎症や関節の損傷が起きている可能性があります。

・変形性膝関節症

・半月板損傷

・靭帯損傷

などが代表的な例です。

特に、日常生活に支障を感じるほどの痛みがある場合は、早めの受診をおすすめします。

階段の昇降で音が強くなる場合

階段を上り下りするときに「ギシギシ」「ポキポキ」と音が強くなるのは、膝にかかる負担が大きい場面だからです。

このときに 膝のだるさ・違和感・軽い痛み を伴うなら、膝の軟骨や半月板に負担がかかっているサインかもしれません。

放置せず、太ももの筋肉を鍛えたり、膝に優しい歩き方を心がけることが大切です。

スポーツ後に頻繁に鳴る場合

スポーツや運動をした後に膝がよく鳴るのは、関節や靭帯に強い負荷がかかっている証拠です。

特にジャンプやダッシュ、急な方向転換を伴う競技(バスケットボール・サッカーなど)では、半月板や靭帯の損傷リスクが高まります。

「運動後だけ異常に音がする」「その後に膝が重く感じる」などの変化があれば、休養やストレッチを取り入れるとともに、違和感が続けば受診を検討しましょう。

✅ まとめると、

-

痛みや腫れを伴う

-

階段の昇降で悪化する

-

スポーツ後に頻繁に鳴る

このようなケースは「ただのポキポキ音」と片付けず、体からのサインとして捉えることが大切です。

膝のポキポキ音を減らすための対策

膝の音そのものは大きな問題でないことが多いですが、気になるときには日常の工夫で軽減することができます。

特に、筋力・柔軟性・姿勢・生活習慣を見直すことは、膝関節を守るうえで効果的です。

太ももの筋肉を鍛えて関節を安定させる

膝関節は、骨だけでなく周囲の筋肉に支えられています。

特に 大腿四頭筋(太ももの前の筋肉) を鍛えると、膝への負担が減り、関節が安定して音が鳴りにくくなります。

✅ 簡単にできる筋トレ例

-

椅子に座ったまま片足を伸ばし、5秒キープする「レッグエクステンション」

-

壁に背中をつけて腰を落とす「壁スクワット」

毎日少しずつ続けることで効果が出やすくなります。

ストレッチで柔軟性を高める

筋肉や腱が硬くなると、関節の動きがスムーズにいかず「パキッ」と鳴りやすくなります。

運動後や入浴後に軽くストレッチを取り入れると、柔軟性が高まり膝の音が軽減されやすくなります。

✅ おすすめストレッチ

-

太ももの裏(ハムストリングス)を伸ばす前屈ストレッチ

-

太ももの前(大腿四頭筋)を伸ばす片足立ちストレッチ

-

股関節周りをほぐす開脚ストレッチ

無理のない範囲で、呼吸を止めずに行うことがポイントです。

正しい歩き方・姿勢を意識する

歩き方や姿勢のクセは、膝に余計な負担をかけます。

特に猫背やO脚気味の人は、膝の内側や外側に偏ったストレスがかかりやすい傾向があります。

✅ 意識したいポイント

-

背筋を伸ばして歩く

-

かかとから着地して、つま先で蹴り出す

-

膝が内側や外側に入らないようにする

正しい姿勢を習慣化することで、膝の動きが安定し、音の予防につながります。

膝に負担をかけない生活習慣を整える

日常生活の小さな習慣も、膝の健康を左右します。

✅ 今日からできる工夫

-

体重管理をして膝への負担を減らす

-

長時間の正座やしゃがみ込みを避ける

-

クッション性のある靴を選ぶ

-

適度な運動を習慣化し、関節を固めない

こうした積み重ねが、膝を守り音を減らす大きな助けになります。

✅ まとめると、

-

筋トレで支える力を強化する

-

ストレッチでしなやかさを取り戻す

-

姿勢を正して関節の動きをスムーズにする

-

生活習慣を整えて膝にやさしい環境をつくる

この4つを意識することで、膝のポキポキ音は改善・予防が期待できます。

病院に行くべき?受診の目安とは

膝のポキポキ音だけでは多くの場合問題はありませんが、症状が進行しているサインを見逃すと、将来的に関節トラブルにつながる可能性があります。以下のようなケースでは、早めに整形外科を受診することをおすすめします。

膝が痛い・腫れる・動かしづらいとき

膝の音に加えて、痛み・腫れ・動かしにくさがある場合は注意が必要です。

これらは単なる生理的な音ではなく、関節や軟骨にトラブルが起きているサインかもしれません。

✅ 受診を検討すべき症状

-

歩行や階段の上り下りで膝が痛む

-

動かすと膝がひっかかるような感覚がある

-

膝が腫れて熱を持つ

-

可動域が狭くなり、曲げ伸ばしがしにくい

これらの症状が出ている場合は、放置せず専門医に相談しましょう。

高齢者やスポーツ選手に多い「半月板損傷」や「変形性膝関節症」

膝の関節は、年齢や運動習慣によって負担がかかりやすい部位です。

-

半月板損傷:スポーツでのジャンプや急な方向転換で損傷しやすい

-

変形性膝関節症:加齢や軟骨のすり減りによって膝が変形し、音や痛みが出やすくなる

特に高齢者やスポーツをしている人で「膝が鳴る+痛み」がある場合、これらの疾患が隠れている可能性があるため、早めの受診が安心です。

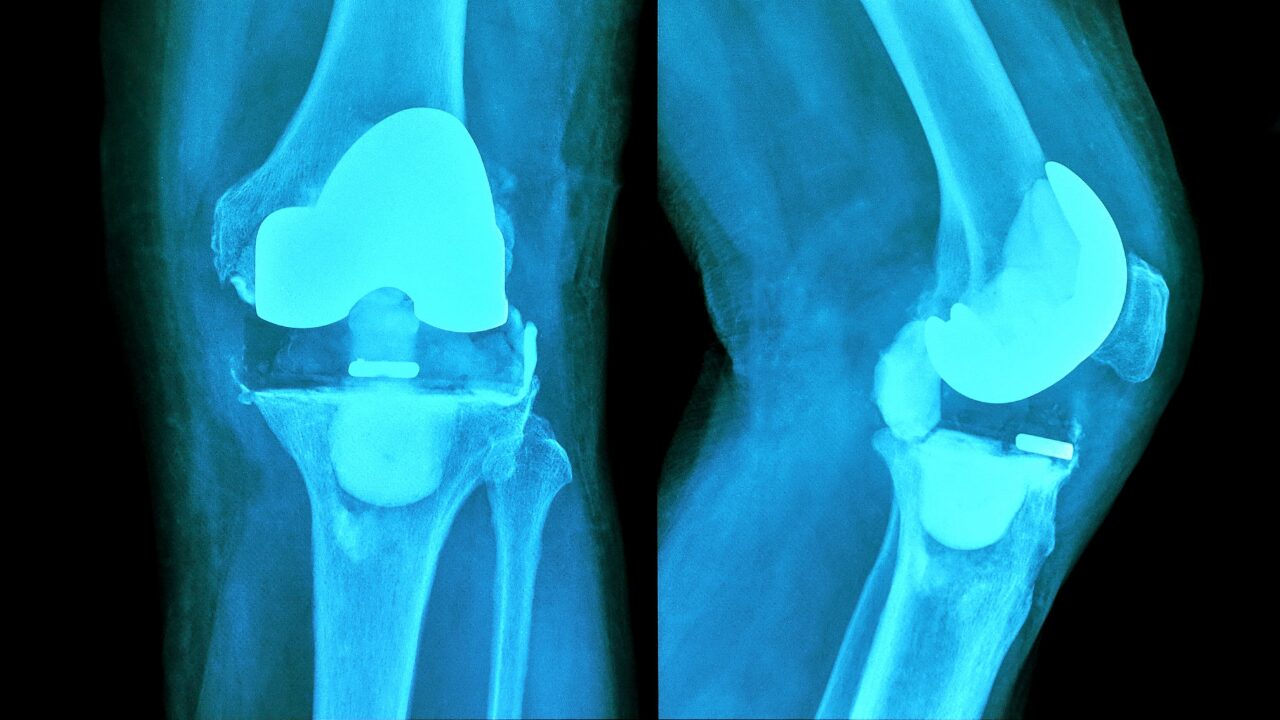

整形外科での検査・治療の流れ

受診すると、まずは問診と視診(膝の腫れ・可動域の確認)が行われ、必要に応じてレントゲンやMRI検査で関節の状態を調べます。

治療は症状に応じて以下の方法が一般的です。

-

保存療法:湿布・消炎鎮痛剤・リハビリ・装具などで経過観察

-

運動療法:筋トレやストレッチによる関節の安定化

-

注射治療:ヒアルロン酸注射などで関節の潤滑をサポート

-

手術:重度の半月板損傷や変形性膝関節症の場合に検討される

早期に受診すれば、ほとんどはリハビリや生活習慣の改善でコントロールできます。

✅ まとめると、

-

痛みや腫れがある

-

膝が動かしにくい

-

スポーツや加齢で負担が大きい

このようなケースは「ただのポキポキ音」と見過ごさず、整形外科でチェックすることが将来の安心につながります。

まとめ|膝が鳴るけど痛くないときの心構え

膝のポキポキ音は多くの場合、関節内の気泡や腱の動きによるもので、痛みがなければ心配はいりません。

とはいえ、身体は小さな変化でサインを出していることもあります。そのため、「音だけなのか」「違和感や痛みを伴っていないか」を意識して観察することが大切です。

原因の多くは心配不要だが、「サイン」を見逃さないことが大切

膝の音だけなら経過観察で問題ないケースがほとんどですが、

-

痛み

-

腫れ

-

動かしにくさ

といった症状が加わる場合は注意が必要です。小さな異変も見逃さず、早めに対処することで将来の関節トラブルを防げます。

日常の筋トレやストレッチで予防できる

膝の安定には太ももの筋力と柔軟性が欠かせません。

-

大腿四頭筋を鍛える軽い筋トレ

-

入浴後のストレッチ

-

正しい歩き方の意識

こうした小さな習慣の積み重ねが、膝を守り、ポキポキ音の予防につながります。

少しでも違和感や痛みが出たら、早めに専門医へ

「そのうち治るだろう」と放置してしまうと、症状が悪化してから気づくこともあります。

膝の音に加えて違和感や痛みが出たときは、無理せず早めに整形外科で相談するのが安心です。

✅ まとめると、膝のポキポキ音は基本的に心配のいらない現象ですが、日常的なケア+早めの対応が将来の健康を守るポイントになります。

膝サポーターはこちら🔻