お正月は、一年の始まりを祝う特別な時間。家族や友人と食べる料理や、新年を迎えるためのしきたり、昔ながらの遊びには、それぞれ意味や願いが込められています。おせち料理やお雑煮、鏡餅といった食べ物の由来から、初詣や年賀状、門松などのしきたり、さらには凧揚げや羽根つきといった伝統遊びまで、日本のお正月文化は知れば知るほど奥深いもの。

本記事では、正月の食べ物・しきたり・遊びの意味と起源をわかりやすく解説し、現代に活かせる知恵としてご紹介します。

正月の食べ物に込められた意味と由来

お正月に食べる料理には、ただ美味しいだけでなく「一年の幸せや健康を願う意味」が込められています。古くから受け継がれてきた正月料理は、家族の絆を深めるだけでなく、日本人の暮らしや信仰の歴史を映し出す文化でもあります。ここでは代表的な料理の意味や起源を見ていきましょう。

おせち料理|一品ごとの意味と歴史

おせち料理は、平安時代の宮中行事「節供(せっく)」に由来するといわれます。重箱に詰められる料理は、それぞれ縁起の良い意味を持っています。

-

黒豆:まめに働き、まめに暮らせるように

-

数の子:子孫繁栄の象徴

-

田作り:豊作祈願

-

昆布巻き:「よろこぶ」に通じる縁起物

重箱に詰めるのは「福を重ねる」という願いからで、おせちは単なるごちそうではなく、一年の幸福を願う“食のしきたり”なのです。

料亭おせち ![]() ⏪️はこちら

⏪️はこちら

お雑煮|地域ごとに異なる起源と味わい

お雑煮は、本来「歳神様に供えた餅をいただく」行為に由来します。餅には生命力や力を授ける意味があり、正月に食べることで一年の健康を願う習慣となりました。

地域ごとに味付けや具材が大きく異なるのも特徴です。

-

関東:角餅を焼き、すまし仕立て

-

関西:丸餅を煮て、白みそ仕立て

-

九州・東北:海の幸や山の幸を豊富に入れる

その土地の気候や食文化が反映されており、「地域色豊かな郷土料理」としての魅力も持っています。

鏡餅|神様への供物としての意味

鏡餅は、歳神様へのお供えとして飾られるものです。丸い形は「円満」や「調和」を表し、二段重ねにするのは「年を重ねる」や「福が重なる」という願いが込められています。

上に乗せる橙(だいだい)は「代々(家系が)栄える」ことを象徴。正月の後には「鏡開き」で餅を食べ、神様から授かった力をいただくとされています。

その他の正月料理|黒豆・数の子・昆布巻きの縁起

おせち以外にも、お正月に欠かせない料理や食材にはそれぞれ意味があります。

-

黒豆:健康でまめに働けるように

-

数の子:卵が多く詰まっていることから子宝や繁栄を願う

-

昆布巻き:「よろこぶ」と音が通じることから縁起担ぎ

これらは長寿や家族の安泰、子孫繁栄といった願いを込めて食べられており、古来から人々の暮らしに密着した「食の祈り」が形になったものだといえます。

正月のしきたりとその意味を知ろう

お正月は、一年の始まりを清らかに迎えるための「しきたり」が数多く残されています。これらは古くから続く日本独自の文化であり、ただの習慣ではなく、家族の幸せや地域社会の絆を深める大切な行事です。ここでは代表的なしきたりと、その意味を見ていきましょう。

初詣|一年の無事を祈る習慣

初詣は、新年になって初めて神社や寺に参拝し、一年の健康や安全を祈願する行事です。もともとは「年籠り(としごもり)」といって、大晦日から元日にかけて氏神様の社にこもる風習が起源とされています。

参拝では、健康長寿・学業成就・商売繁盛など、願いごとを込めるだけでなく、昨年一年の感謝を伝える意味もあります。正月の定番行事として今も多くの人々に受け継がれています。

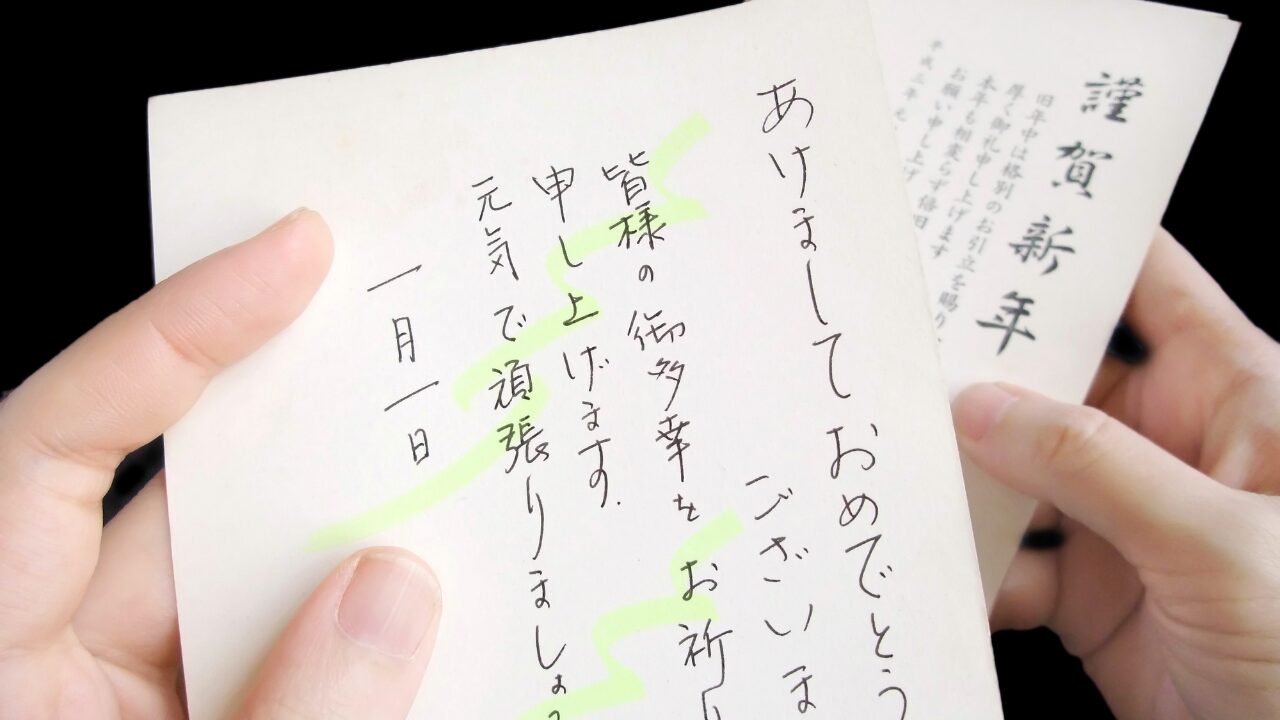

年賀状|新年の挨拶を形にする文化

年賀状は、日頃お世話になっている人へ「新年のご挨拶」を届けるための習慣です。奈良時代から平安時代にかけて、遠方の人へ年始の挨拶状を送ったのが起源とされます。

現代ではメールやSNSに取って代わられる部分もありますが、直筆の年賀状には「相手を大切に思う気持ち」が込められています。干支のデザインや縁起の良い言葉を添えるのも、日本ならではの新年の文化です。

門松やしめ縄|家を清め神様を迎える準備

門松やしめ縄は、歳神様を家に迎えるための大切な正月飾りです。

-

門松:松や竹を使い、神様が降り立つ目印とされる

-

しめ縄:家の中を清め、不浄を寄せつけない結界の役割を持つ

飾る時期にも意味があり、12月28日までに準備し、松の内(関東は1月7日、関西は1月15日頃)まで飾るのが一般的です。これらのしきたりには「清らかな場を整え、神様とともに新年を迎える」という深い願いが込められています。

お年玉|子どもへの願いを込めた風習

お年玉は、もともと「歳神様からの魂(たましい)を分け与える」という意味から始まりました。昔は餅や品物を贈っていましたが、江戸時代以降に「金銭を包む習慣」へと変わり、現在のお年玉の形になっています。

子どもにとっては嬉しい正月の楽しみですが、その本来の意味は「新しい一年を健やかに過ごせるように」という願いです。親や親族から受け取るお年玉は、世代を超えて受け継がれる大切な文化なのです。

昔ながらの正月遊びも楽しい!

正月といえば、ごちそうや初詣だけでなく「昔ながらの遊び」も大きな楽しみでした。現代ではゲームやテレビに押されて出番が減りましたが、正月遊びには「家族の団らん」や「健康祈願」といった大切な意味が込められています。ここでは代表的な正月遊びの起源や意味を見ていきましょう。

凧揚げ|天に願いを届ける遊び

凧揚げは、もともと中国から伝わり、武士の子どもの誕生祝いとして広まったといわれています。天高く凧を揚げる姿は「天に願いを届ける」象徴とされ、無病息災や立身出世を願う意味がありました。

江戸時代には庶民の正月遊びとして定着し、広場や河原で子どもたちが凧を競い合って遊ぶ姿が風物詩となりました。現代でも、青空に凧を揚げると新年の清々しい気持ちを味わえます。

羽根つき|無病息災を願う伝統遊び

羽根つきは、羽根をついた人が「蚊に刺されない」「病気にならない」と信じられてきた遊びです。羽根の先についている黒い玉は「悪い虫」を象徴しており、それを打ち払うことで一年の健康を祈願する意味があります。

江戸時代には、羽根つきをして負けた人が顔に墨で落書きをされる風習もあり、笑いと縁起が融合した正月遊びとして親しまれていました。

かるた取り|知育と娯楽を兼ねた正月の定番

かるた取りは、江戸時代に庶民の間で大流行した遊びで、文字や言葉を学ぶ「知育遊び」としても重要な役割を果たしました。特に「いろはかるた」や「百人一首かるた」は、子どもから大人まで楽しめる正月の定番です。

競い合う中で語彙力や記憶力が鍛えられ、遊びながら学べるのが特徴。家族や友人と盛り上がりながら知識を深める、日本ならではの知育文化といえます。

双六や福笑い|家族で楽しむ縁起の良い遊び

-

双六(すごろく) は、サイコロを振って進める遊びで「人生の縮図」ともいわれ、運試しや開運の意味が込められています。江戸時代には正月遊びの定番で、庶民の家庭に広く普及しました。

-

福笑い は、目隠しをして顔のパーツを並べる遊びで、できあがった面白い顔を見てみんなで大笑いするのが魅力。笑うこと自体が「福を呼ぶ」とされ、縁起の良い遊びとして今も伝えられています。

どちらも家族全員で楽しめる娯楽であり、正月の団らんを象徴する遊びといえるでしょう。

まとめ|正月の文化を次世代に伝えよう

正月の食べ物やしきたり、遊びには、それぞれ深い意味や由来が込められていました。単なる「年始のイベント」ではなく、一年の健康や繁栄を祈り、家族や地域の絆を確かめ合うための大切な文化なのです。便利でスピード重視の現代だからこそ、こうした伝統を見直し、次世代に伝えていく価値があります。

食べ物・しきたり・遊びに込められた「願い」

-

食べ物には「健康」「長寿」「繁栄」への祈りが込められ、

-

しきたりには「神様を迎える」「人とのつながりを大切にする」意味があり、

-

遊びには「笑い」「無病息災」「知識の伝承」といった要素が宿っています。

正月文化は、人々が「一年を良いものにしたい」という願いを形にしたもの。その背景を理解することで、伝統行事のありがたみがさらに深まります。

現代に活かせる正月の知恵

現代の暮らしに合わせて、正月文化を柔軟に取り入れることもできます。

-

料理はすべてを手作りせずとも、意味を知って一品を取り入れるだけで十分。

-

年賀状の代わりに、SNSで心を込めたメッセージを送るのも立派な挨拶。

-

遊びは、家族団らんの時間づくりにアレンジして取り入れられます。

伝統を“義務”ではなく“知恵”として活かせば、日常をより豊かにするヒントになります。正月をきっかけに、改めて日本の文化を楽しみながら次世代へ伝えていきましょう。