七夕(たなばた)は、7月7日に織姫と彦星の伝説をもとに願いごとをする日本の伝統行事です。短冊に願いを書いて笹に飾ったり、そうめんを食べたりと、昔から人々に親しまれてきました。けれど「どうして短冊を飾るの?」「なぜそうめんを食べるの?」「そもそも七夕って祝日じゃないの?」といった疑問を持つ人も多いはず。

この記事では、七夕の由来や意味、行事食、短冊の風習までわかりやすく解説します。

七夕とは?その起源と意味を知ろう

七夕(たなばた)は、毎年7月7日に行われる日本の伝統的な行事です。織姫と彦星の物語に由来し、短冊に願いごとを書いて笹に飾る習慣は、子どもから大人まで広く親しまれています。

しかし、その背景には中国の伝説や古代日本の宮廷行事が深く関わっており、長い歴史の中で「星に願いを託す日」として定着してきました。ここでは七夕の起源と意味をわかりやすく解説します。

七夕のはじまりは中国の伝説「織姫と彦星」

七夕のルーツは、中国の「牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)」という伝説にあります。

織女(織姫)は天帝の娘で、機織りの名手。牛郎(彦星)は真面目な牛飼いでした。二人は結婚しましたが、恋に夢中になるあまり仕事を怠けてしまいます。怒った天帝によって天の川で引き離され、年に一度だけ7月7日に再会を許された――これが「七夕伝説」の始まりです。

この切なくもロマンチックな物語が、後の七夕行事の中心となりました。

日本に伝わり「乞巧奠(きこうでん)」と融合した歴史

中国の七夕伝説は奈良時代に日本へ伝わり、宮中行事「乞巧奠(きこうでん)」と結びつきました。

乞巧奠は、7月7日の夜に機織りや裁縫の上達を祈って星に願いを捧げる行事です。女性たちは庭に机を並べ、針仕事や書道の上達を願って供え物をしました。

やがてこの習慣が庶民にも広がり、農作物の豊作や技芸の上達を願う行事として日本各地に根付いていきました。

願い事をする行事へと変化した流れ

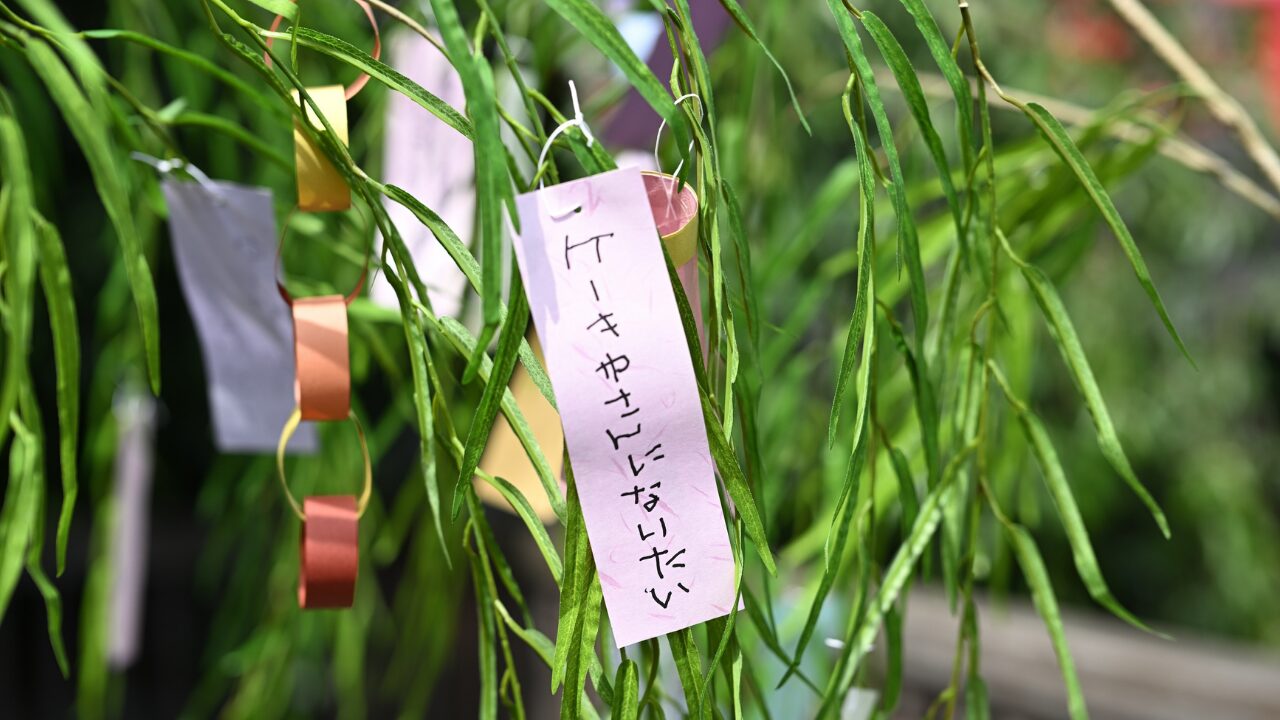

時代が下るにつれて、七夕は「技芸の上達」だけでなく「さまざまな願い事」をする日へと変化しました。江戸時代には短冊に願いを書き、笹に結ぶ風習が一般化。笹は生命力の象徴とされ、天に届きやすい植物と考えられていたため、願いごとを託す対象として選ばれました。

現代では「勉強ができるようになりたい」「恋が実りますように」など、子どもから大人まで幅広い願いが込められ、七夕は季節を彩る行事として親しまれています。

なぜ七夕は祝日ではないの?

七夕は毎年7月7日に行われる、日本人にとって身近な伝統行事です。短冊や笹飾り、そうめんを食べる風習などが広く知られている一方で、「どうして七夕は祝日にならないの?」と疑問に思う人も少なくありません。

実は、七夕は古来から重要な節句のひとつでありながら、現代の祝日制度には含まれていないのです。その理由を詳しく見ていきましょう。

五節句のひとつなのに休みにならない理由

七夕は「五節句(ごせっく)」と呼ばれる年中行事のひとつです。五節句とは、

-

人日(じんじつ)=1月7日(七草がゆ)

-

上巳(じょうし)=3月3日(桃の節句・ひな祭り)

-

端午(たんご)=5月5日(こどもの日)

-

七夕(しちせき)=7月7日

-

重陽(ちょうよう)=9月9日(菊の節句)

を指し、いずれも古来から縁起の良い日とされてきました。

この中で祝日となっているのは「端午の節句(こどもの日)」だけ。七夕を含む他の節句は、行事や風習としては大切にされているものの、国民の祝日としては制定されませんでした。つまり、「五節句=すべて祝日」ではないのです。

祝日化されなかった背景と日本の祝日制度との関係

七夕が祝日にならなかった背景には、日本の祝日制度の成り立ちがあります。

現在の祝日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって定められていますが、祝日化される条件には大きく分けて次の要素があります。

-

国家や国民にとって特別な歴史的・文化的意味がある日

-

明確な記念日や国民的行事と結びついている日

-

季節の節目や社会的意義を持つ日

この視点で見ると、七夕は「星伝説」や「願いごと」といった文化的な要素は強いものの、国家的な出来事や歴史的な記念日とは直結していません。そのため、祝日法が制定された昭和23年(1948年)以降も、七夕は祝日として採用されなかったのです。

一方で「こどもの日(5月5日)」は、戦後に「子どもの人格を重んじ、幸福を願う日」として国民的な意義を与えられ、端午の節句が祝日化されました。七夕はあくまで家庭や地域で楽しむ季節行事として位置づけられ、祝日にならなかったと言えます。

七夕飾り 卓上置物はこちら🔻

短冊に願いを書くのはなぜ?意味や由来を解説

七夕といえば笹の葉に吊るす「短冊」が象徴的な存在です。願いごとを書いて飾る風習は全国で親しまれていますが、「なぜ短冊に願いを書くようになったのか?」と聞かれると意外と知らない人も多いでしょう。ここでは、その由来や意味を詳しく紹介します。

短冊の始まりは「字の上達を願う風習」から

七夕の短冊の起源は、奈良時代に中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」という行事にあります。もともとは織姫にあやかり、機織りや裁縫の上達を願うものでしたが、日本ではやがて「字の上達」を願う行事へと変化しました。

当時は学問や書の力が重要視されていたため、子どもや若者が短冊に字を書き、笹に飾ることで「字が上手になりますように」「学問が身につきますように」と祈ったのです。ここから「短冊=願いを託すもの」という文化が広がっていきました。

色ごとの短冊に込められた意味

七夕でよく見かける短冊は、赤・青(緑)・黄・白・黒(紫)などカラフルなものが多いですよね。これには「五色(ごしき)」と呼ばれる意味があります。五色は陰陽五行説に由来し、それぞれに願いの方向性が込められているのです。

-

青(緑):成長・学問・人間力の向上

-

赤:感謝・家族やご先祖を思う心

-

黄:人間関係・信頼・友達との絆

-

白:義務・決まり事を守る心

-

黒(紫):学問・知恵・心の成長

このように、短冊の色には一つひとつ意味があるため、ただ願いごとを書くのではなく「自分の願いに合う色を選ぶ」とより七夕の風習を深く味わうことができます。

現代の七夕で短冊に込められる願いごと

現代の七夕では、短冊に書かれる願いごとはとても多様です。子どもなら「勉強ができるようになりたい」「スポーツが上手になりますように」、大人なら「家族の健康」「仕事の成功」「恋愛成就」などさまざま。

また、商業施設や地域イベントでも短冊を飾る機会が増え、SNSで写真をシェアするなど、現代的な楽しみ方も広がっています。もともとは「字の上達」から始まった風習が、時代とともに「人生全般の願いごと」に発展してきたのです。

七夕に食べる代表的な食べ物とは?

七夕は「願いごとをする日」として有名ですが、実は食文化とも深く結びついています。なかでも代表的なのは「そうめん」。ほかにも地域ごとに伝わる行事食や、現代ならではの七夕スイーツもあり、知っておくと七夕をもっと楽しめます。ここでは七夕に欠かせない食べ物を紹介します。

そうめんを食べるのはなぜ?歴史と意味

七夕といえば「そうめん」を食べる風習が最も有名です。その由来にはいくつか説があります。

-

古代中国の故事

7月7日に小麦粉で作った細長い食べ物を食べると、無病息災で過ごせるとされた風習が日本に伝わり、のちにそうめんへと変化しました。 -

天の川を表す食べ物

細くて白いそうめんは、夜空にかかる天の川をイメージできるため、七夕の象徴として食べられるようになったとも言われています。 -

夏の季節食としての意味

ちょうど暑さが増す時期で食欲が落ちやすいため、食べやすいそうめんが七夕に広まったとも考えられます。

現代では「七夕=そうめん」が定番になり、星形のにんじんやオクラを飾った“七夕そうめん”も人気です。

七夕にちなんだ地域ごとの行事食

七夕の食文化は地域ごとに特徴があります。

-

福井県:「笹寿司」…笹の葉にご飯と具材を包んだ郷土料理

-

奈良県:「きなこ団子」…七夕祭りで振る舞われる甘味

-

東北地方(仙台七夕まつり):七夕祭りでは豪華な屋台グルメが並び、地元名物と結びついています

-

沖縄県:「サトウキビや季節の果物」…旧暦七夕をお盆行事の一環として祝う

このように、七夕は地域ごとの食文化と結びつき、地元色豊かな行事食が楽しめるのも魅力です。

子どもと一緒に楽しめる七夕スイーツ

最近では家庭で「七夕スイーツ」を作って楽しむ人も増えています。子どもと一緒に作れる簡単メニューとして人気なのがこちらです。

-

星形ゼリー:青や黄色のゼリーを星型で抜いて、天の川を表現

-

七夕パフェ:カラフルなフルーツとホイップで星空をイメージ

-

短冊クッキー:アイシングで願いごとを書いた可愛いお菓子

こうしたスイーツはSNS映えするだけでなく、七夕の思い出づくりにもぴったり。家族や友達と一緒に楽しむイベント要素として取り入れるのもおすすめです。

星型の寒天ゼリーはこちら🔻

七夕をもっと楽しむためにできること

七夕は願いごとをするだけでなく、暮らしの中で楽しむ工夫を取り入れることで、より思い出深い行事になります。おうちで手軽に飾りを作ったり、大切な人と過ごし方を工夫したり、全国各地の七夕祭りに出かけるのもおすすめです。ここでは七夕をさらに楽しむための方法を紹介します。

おうちでできる七夕飾りのアイデア

七夕飾りは、家にある材料で簡単に作れるのが魅力です。笹の葉が手に入らなくても、造花や紙で代用可能。以下のアイデアが人気です。

-

折り紙で作る星や輪つなぎ:子どもと一緒に楽しめる定番飾り

-

ペットボトルや瓶を使った“笹風アレンジ”:玄関やリビングにも置きやすい

-

LEDライトと合わせたインテリア風七夕飾り:夜の雰囲気を演出できる

自宅をほんの少し彩るだけでも、七夕の気分をグッと高められます。

家族や恋人と楽しむ過ごし方

七夕は「大切な人と一緒に願いを込める日」として過ごすのがおすすめです。

-

家族で願いごとを書き合う:お互いの願いを知るきっかけに

-

手作りの七夕ごはんやスイーツを楽しむ:そうめんや星形の料理で食卓を彩る

-

恋人と夜空を見上げる:織姫と彦星の物語になぞらえ、ロマンチックな時間を演出

家庭でも特別なイベントにすることで、七夕が忘れられない思い出になります。

全国の七夕祭りに参加してみよう

七夕を思い切り楽しみたいなら、全国各地で行われる七夕祭りに足を運ぶのもおすすめです。

-

仙台七夕まつり(宮城県):日本三大七夕のひとつ。豪華な飾りと大規模イベントで有名

-

湘南ひらつか七夕まつり(神奈川県):首都圏からもアクセスしやすく、商店街全体が華やぐ

-

安城七夕まつり(愛知県):来場者数が日本一を誇ると言われる大規模七夕祭り

地域ごとに特色があり、屋台グルメやパレードも楽しめます。旅行を兼ねて参加するのも良い思い出になるでしょう。

七夕箱セットはこちら🔻