肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、症状が出にくい臓器です。しかし、食生活の乱れや飲酒、ストレスなどの影響で知らないうちにダメージを受け、肝機能が低下している人は少なくありません。肝機能が落ちると疲れやすさや倦怠感、さらには生活習慣病や肝疾患のリスクにもつながります。

本記事では、【医師監修】のもとで 肝機能を向上させるための具体的な方法 を徹底解説します。食事で意識すべき栄養素や摂取したい食材、サプリメントの活用法、そして日常生活で気をつけたいポイントまで網羅。さらに、肝機能改善に関するよくある質問にもお答えしています。今日からできる習慣を取り入れて、大切な肝臓を守りましょう。

肝機能とは?まずは基本をチェック

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、異常があっても自覚症状が出にくい臓器です。しかし体内では重要な役割を担っており、健康維持に欠かせません。ここでは肝臓の基本的な働きと、機能低下による影響、検査で分かることを整理しておきましょう。

肝臓の主な働き(解毒・代謝・栄養の貯蔵)

肝臓は人間の体内で最大の臓器であり、「体の化学工場」とも呼ばれます。主な働きは以下の3つです。

-

解毒作用:アルコールや薬、老廃物など体に有害な物質を分解し、体外に排出しやすい形にします。

-

代謝機能:糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーや体の材料に変換し、体全体の代謝をコントロールします。

-

栄養の貯蔵:ブドウ糖をグリコーゲンとして蓄えたり、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)や鉄分をストックしたりする役割があります。

このように肝臓は「解毒」「代謝」「貯蔵」を通じて、健康とエネルギー維持に不可欠な役割を果たしています。

肝機能が低下するとどうなる?主な症状とリスク

肝機能が低下しても、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし進行すると、以下のような不調が現れることがあります。

-

慢性的な疲労感やだるさ

-

食欲不振・体重減少

-

黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

-

むくみや腹水

-

集中力や判断力の低下

さらに放置すると 脂肪肝 → 肝炎 → 肝硬変 → 肝がん へと進行するリスクもあります。

特に生活習慣病(肥満・糖尿病・高脂血症)との関わりが深く、早期の対策が肝心です。

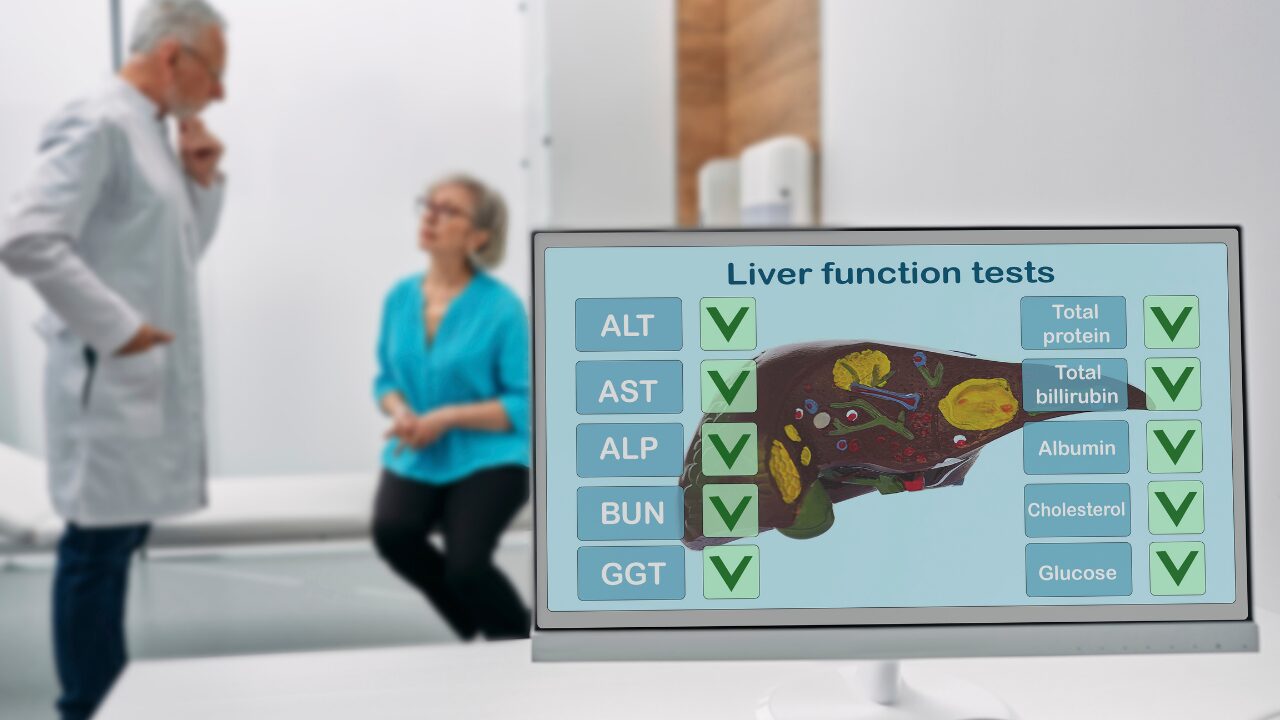

肝機能検査(血液検査)でわかること

肝臓の状態は、血液検査によって数値で確認できます。主に以下の指標が用いられます。

-

AST(GOT)・ALT(GPT):肝細胞のダメージを反映する数値。高値は肝炎や脂肪肝のサイン。

-

γ-GTP(ガンマGTP):アルコール摂取や胆道系の障害で上昇しやすい。飲酒習慣の目安にもなる。

-

ALP(アルカリフォスファターゼ):胆汁の流れ(胆道系)の異常を反映。

-

総ビリルビン:黄疸の有無を確認する指標。

これらの数値を組み合わせて総合的に判断することで、肝臓のダメージや働きの状態を知ることができます。

健康診断で数値が基準値を超えていた場合は、早めに医師に相談することが大切です。

肝機能向上のためにできる食事対策

肝機能を健やかに保つためには、毎日の食生活が大きなカギを握ります。バランスの取れた食事は肝臓への負担を軽減し、代謝や解毒の働きを助けます。ここでは、肝臓をサポートする栄養素や食材、避けたい食品、さらに実践しやすい工夫について解説します。

肝臓に良いとされる栄養素(ビタミン・ミネラル・たんぱく質)

肝機能を高めるには、以下の栄養素を意識して摂ることが大切です。

-

たんぱく質:肝細胞の修復や再生をサポート。肉・魚・大豆製品からバランス良く。

-

ビタミンB群:糖質・脂質の代謝を助ける。豚肉、卵、納豆、玄米などに多い。

-

ビタミンC・E:抗酸化作用があり、肝臓を酸化ストレスから守る。柑橘類、アーモンド、ほうれん草など。

-

亜鉛・鉄などのミネラル:酵素の働きを助け、代謝をスムーズに。牡蠣、レバー、ナッツに多い。

これらをまんべんなく取り入れることで、肝臓が本来持つ解毒・代謝の力を引き出せます。

積極的に摂りたい食材(青魚・大豆・緑黄色野菜など)

肝臓を元気に保ちたい人におすすめの食材は以下の通りです。

-

青魚(サバ・イワシ・サンマ):DHA・EPAが脂肪肝を予防し、中性脂肪を減らす。

-

大豆製品(豆腐・納豆・味噌):植物性たんぱく質が肝臓に優しく、イソフラボンも抗酸化作用を発揮。

-

緑黄色野菜(ほうれん草・ブロッコリー・かぼちゃ):ビタミンや抗酸化物質が豊富で、肝臓の酸化ダメージを軽減。

-

しじみ・あさり:オルニチンやタウリンが解毒作用を助け、疲労回復をサポート。

-

果物(柑橘類・ベリー類):ビタミンCで抗酸化作用を補強。ただし果糖の摂りすぎには注意。

「和食中心+魚・野菜・大豆を多く」という組み合わせが、肝臓にやさしい食事の基本です。

避けたい食品や習慣(過度な飲酒・糖質・脂質の摂りすぎ)

肝機能を守るには「何を食べるか」と同時に「何を控えるか」も重要です。

-

過度な飲酒:アルコールは肝臓に大きな負担をかけ、脂肪肝や肝炎のリスクを高める。

-

糖質の過剰摂取:特に甘い飲み物やお菓子は、中性脂肪として肝臓に蓄積しやすい。

-

脂質の摂りすぎ:揚げ物や加工食品は脂肪肝を悪化させる原因に。

-

過食・早食い:消化吸収の負担が増し、肝臓の代謝が追いつかなくなる。

「摂りすぎない・控えめにする」だけでも、肝機能の負担は大きく軽減されます。

肝臓を労わる食事の工夫(バランス・調理法・食べるタイミング)

肝臓を元気にするには、食材選びに加えて食べ方や調理法の工夫も大切です。

-

バランスを意識する:主食・主菜・副菜をそろえ、たんぱく質・野菜・発酵食品を取り入れる。

-

調理法を工夫:揚げ物よりも「蒸す・煮る・焼く」で余分な脂質をカット。

-

食べるタイミング:夜遅くの食事は肝臓の負担になるため、できるだけ就寝2〜3時間前までに。

-

よく噛んでゆっくり食べる:消化を助け、肝臓の代謝負担を軽減。

「控えること+取り入れること+工夫すること」の3本柱で、肝機能を無理なくサポートできます。

肝機能をサポートするおすすめサプリメント

肝機能の改善・維持を目的とするなら、サプリメントも有効な補助手段になりえます。ただし「成分」「安全性」「過剰摂取」の観点から慎重に選ぶ必要があります。以下、主要な成分ごとの特徴と実例、選び方のポイントをまとめます。

オルニチン・シジミ由来成分

【効能・作用】

-

オルニチンはアミノ酸の一種で、アンモニアなどの有害物質を尿素に変えて体外へ出す「尿素回路」の働きをサポートし、肝臓の解毒能力を助ける作用があると考えられています。

-

シジミにはオルニチン以外にもタウリンやミネラル、各種アミノ酸が含まれており、肝臓細胞の修復・保護働きや疲労回復にも寄与する可能性があります。

【実際の日本のサプリ例】

-

「小林製薬 肝臓エキス オルニチン」:1日の摂取目安4粒で、しじみ約900個分相当のオルニチンを含む。

リンク -

「アサヒグループ食品 Dear-Natura 肝臓エキス×オルニチン・アミノ酸」:肝臓エキス600mg、しじみ換算でのオルニチン、さらにアミノ酸をプラスしたタイプ。

リンク -

「DHC 肝臓エキス+オルニチン 20日分」:動物性肝臓エキスにオルニチンと亜鉛を組み合わせており、「飲む人の健康維持と翌日のスッキリ」をサポートすることを掲げている。

リンク

タウリン・ウコン(クルクミン)

【効能・作用】

-

タウリン:魚介類などに含まれ、肝細胞の保護作用や胆汁分泌を促す動き、抗酸化作用を通じて肝臓のストレス軽減に役立つとされます。

-

ウコン(特にクルクミン含有):ポリフェノールの一種であるクルクミンは抗酸化作用・炎症抑制作用があり、実験的には肝臓を保護するデータがあることが報告されています。特に秋ウコンに多く含まれているタイプがよく使われます。

【実際の日本のサプリ例】

-

「わかさのクルクミン」:高吸収タイプのクルクミンサプリ。

リンク -

「クルクミン高濃度・濃縮ウコンパワー」:クルクミン120mg含有のお徳用タイプなど。

リンク -

その他、「ウコンばくだん」「酒皇(しゅこう)」など、ウコン+クルクミンを含む複数成分配合サプリも見られます。

ビタミンB群・ビタミンE

【効能・作用】

-

ビタミンB群(特にビタミンB2、B6、B12など):糖質・脂質・たんぱく質の代謝を助ける酵素の補酵素として働き、肝臓のエネルギー代謝を促進します。代謝がうまくいかないと肝臓に脂肪が溜まりやすくなるため、ビタミンB群は脂肪肝予防にも関与します。

-

ビタミンE:抗酸化作用が強く、肝細胞を酸化ストレス(フリーラジカルなど)から保護する作用があります。肝炎や肝障害の炎症過程で酸化ストレスが関与することが多いため、このような保護作用が期待されます。

【実際の日本のサプリ例】

-

上記の「肝臓エキス×オルニチン・アミノ酸」などには、亜鉛・ビタミンB2が含まれているものがあります。特に Dear-Natura のものでは亜鉛・ビタミンB2も表示成分として組み込まれています。

-

他、ウコン系サプリの中にも、ビタミンEやB群を補助成分として含むものがあるため、成分表をチェックしたい。

サプリメントを選ぶときの注意点(安全性・過剰摂取リスク)

サプリは「天然由来」「健康食品」とされることが多く、手軽に思われがちですが、使い方を誤ると逆に肝臓に負担をかけたり、有害な影響を及ぼす可能性があります。以下のポイントを押さえて選び、使用する際は医師と相談することが重要です。

-

既往歴のチェック

肝炎、肝硬変、肝機能障害の既往がある人は、特定のサプリ成分(例:ウコン・鉄分など)が悪影響を及ぼすことがあるため、医師の許可を必ず取る。 -

成分量・配合バランス

-

クルクミンは一定量以上で吸収性を高めた製剤もありますが、過剰だと肝臓や消化器に刺激を与える可能性があります。

-

鉄や銅などの微量金属も多く含まれていたり、複数のサプリで重複摂取になるケース。過剰になると肝臓に鉄過多などのリスクあり。

-

-

品質表示と信頼性

-

GMP(適正製造規範)や第三者検査など、製造過程で安全性が保証されているか。

-

原材料の産地、製造国、添加物の有無など。無添加・保存料・着色料不使用などをうたしていても、成分表示を確認。

-

-

相互作用・医薬品との併用

-

肝臓で代謝される薬を飲んでいる人は、サプリが薬の代謝を変える可能性がある(たとえば、クルクミンが薬物代謝酵素を誘導または阻害することが研究されているケースあり)。

-

サプリ+アルコールなどは肝臓に追加負荷がかかる。

-

-

過剰摂取のリスク

-

ビタミンEなど脂溶性ビタミンは体に蓄積しやすく、過剰摂取による副作用が生じることがある。

-

ウコン(クルクミン)製品については、報告によれば肝障害を起こした例も少なくないため、用量を守ることが重要。

-

-

継続性とコスパ

-

効果を期待するなら、短期間ではなく数週間から数ヶ月の継続が必要になる。

-

しかし価格が高すぎたり、飲み忘れやすい形状・量だと続かないので、「続けやすさ」の観点も選ぶ基準に入れる。

-

日常生活で気をつけたいポイント

飲酒量のコントロールと肝臓の休肝日

アルコールは肝臓に大きな負担をかける代表的な要因です。過度な飲酒は脂肪肝やアルコール性肝炎、肝硬変のリスクを高めます。日本肝臓学会では男性で1日純アルコール換算で20g未満、女性で10g未満が目安とされています。

(例:ビール中瓶1本=約20gのアルコール)

さらに、週に1〜2日は休肝日を設けることで、肝臓を休ませ回復を促すことができます。

適度な運動で脂肪肝を予防

運動不足は脂肪肝や生活習慣病のリスク要因です。脂肪肝はやがて肝炎や肝硬変に進行することもあるため、適度な運動習慣は欠かせません。

-

有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、自転車など)を週150分程度

-

筋トレなどの無酸素運動を週2〜3回

を目安に取り入れると、内臓脂肪の減少や代謝改善に効果的です。

睡眠とストレス管理の重要性

肝臓は夜間に代謝や解毒機能を活発に行います。そのため、**十分な睡眠時間(7時間前後)**を確保することが肝機能の維持につながります。

また、慢性的なストレスは自律神経やホルモンバランスに悪影響を与え、肝臓への負担を増加させることがあります。深呼吸・軽い運動・趣味の時間を持つなど、ストレスを適切に解消する習慣を意識しましょう。

市販薬やサプリの飲み合わせに注意

肝臓は薬やサプリの成分を分解・解毒する臓器です。市販薬の過剰摂取や、複数のサプリメントを併用すると、知らないうちに肝臓に大きな負担をかけてしまうことがあります。特に、アセトアミノフェン(解熱鎮痛剤)や一部の漢方薬、健康食品は肝障害のリスクが指摘されています。

自己判断での併用は避け、必ず医師や薬剤師に相談して安全性を確認することが大切です。

肝機能を向上させたい人によくある質問【Q&A】

お酒を飲まないのに肝機能が悪化するのはなぜ?

「肝臓=お酒の飲みすぎで悪くなる」というイメージがありますが、原因はそれだけではありません。

-

脂肪肝(肥満・糖質過多)

-

薬剤性肝障害(市販薬や一部の漢方薬)

-

ウイルス性肝炎(B型・C型)

-

自己免疫性肝炎や遺伝性疾患

などでも肝機能は低下します。お酒を飲まない人でも定期的な健康診断で数値をチェックし、異常があれば医師に相談することが重要です。

市販のドリンクやサプリは本当に効果がある?

「肝臓エキス配合」「二日酔いに効く」といったドリンクやサプリは数多く販売されています。成分によっては肝臓の代謝をサポートする可能性はありますが、医学的に十分なエビデンスが確立されていない製品も少なくありません。

また、過剰摂取による肝障害のリスクもあるため、過信は禁物です。基本は食事・生活習慣の改善が中心であり、サプリはあくまで補助的に使うことをおすすめします。

肝機能の数値が改善するまでにどのくらいかかる?

改善までの期間は原因や生活習慣の見直し度合いによって大きく異なります。

-

脂肪肝 → 食事・運動を徹底すれば数週間〜数か月で数値改善が見られることもあります。

-

飲酒による肝障害 → 禁酒や節酒で数か月以内に改善が期待できるケースがあります。

-

ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎 → 専門的な治療が必要で、改善に時間を要する場合も。

大切なのは「数値だけを追う」のではなく、生活全体を継続的に整えることです。

病院に行くべきタイミングは?

以下のような場合は早めに医療機関を受診することをおすすめします。

-

健康診断で AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP などの数値が高いと指摘された

-

倦怠感、黄疸(皮膚や白目が黄色い)、腹部膨満感 などの症状が出ている

-

市販薬やサプリを飲んでから 体調不良が続く

-

家族に肝疾患の既往がある

肝臓病は自覚症状が出にくい臓器であり、放置すると取り返しがつかなくなるケースもあるため、数値の異常や不安を感じた時点で医師に相談することが肝要です。

まとめ|肝機能向上は毎日の積み重ねから

食事・サプリ・生活習慣をトータルで見直す

肝機能を高めるためには、特定の食品やサプリだけに頼るのではなく、食事・運動・睡眠・ストレス管理を総合的に整えることが重要です。肝臓に良い栄養素を意識して取り入れ、必要に応じてサプリを補助的に活用すれば、肝臓を長期的にサポートできます。

無理のない改善を続けることが最大のポイント

肝臓の改善には即効性を求めず、「小さな習慣をコツコツ積み重ねる」ことが最も効果的です。急激な食事制限や過度な運動は続かないだけでなく、かえって体に負担をかける場合もあります。生活に取り入れやすい工夫を意識して、長く続けられる形を見つけましょう。

定期的な検診で自分の肝臓を守ろう

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、症状が出にくいのが特徴です。そのため、年に1回以上の健康診断や血液検査で肝機能の数値をチェックすることが、自分の肝臓を守る最大の予防策となります。異常が見つかれば早期治療につながり、将来のリスクを大きく減らせます。