「顔だけ汗が止まらない…」「首や体は平気なのに、顔だけびっしょり」——そんな悩みを抱える人は意外と多くいます。

実は、顔に集中して汗をかくのは 自律神経の乱れやホルモンバランス、さらには 病気のサイン が関係していることも。

本記事では、医師監修のもと「顔だけ汗をかく原因」と「すぐにできる対策法」を徹底解説。

日常生活での工夫から医療的な治療法まで、原因に合わせた正しいケア方法を紹介します。

顔だけ汗をかくのはなぜ?考えられる主な原因

「体全体ではなく、顔だけ汗が出る」という人は意外と多くいます。

実はこの現象には、体の仕組み・ホルモン・生活習慣など、いくつかの要因が関係しています。

まずは、顔に汗が集中しやすい理由と主な原因を見ていきましょう。

全身ではなく「顔だけ」に出やすい理由とは

顔は、汗腺(エクリン腺)や皮脂腺が集中している部位の一つです。

また、体温を一定に保つための「体温調節中枢(視床下部)」が頭部に近く、熱がこもりやすいため、他の部位よりも汗が出やすくなります。

さらに、顔は常に外気や紫外線にさらされており、皮膚表面の温度変化を感知しやすいことも一因。

つまり「顔は汗をかきやすい構造を持っている」ため、少しの刺激でも発汗が起こりやすいのです。

よくある原因① ストレスや緊張による自律神経の乱れ

人はストレスを感じると、交感神経が優位になり「緊張性発汗」が起こります。

プレゼンや初対面の場で「顔に汗が噴き出す」というのは、このタイプです。

特に顔は感情表現が豊かな部位のため、心理的な刺激がそのまま汗として現れやすい傾向があります。

自律神経が乱れると、汗を出す命令がうまくコントロールできなくなり、顔だけに集中することも。

▶対策:深呼吸やリラックス法で緊張を緩める/睡眠・食生活の見直しで自律神経を整える

よくある原因② 更年期・ホルモンバランスの変化

40代以降の女性に多いのが、ホルモンバランスの乱れによる「ホットフラッシュ」。

女性ホルモン(エストロゲン)の減少が自律神経の働きを不安定にし、

「顔のほてり」「急な発汗」が起こるようになります。

これは病気ではなく、更年期特有の生理的な変化によるもの。

ただし、日常生活に支障が出るほどの発汗がある場合は、婦人科での相談がおすすめです。

▶対策:更年期外来でホルモン補充療法(HRT)を相談/大豆イソフラボンなどで自然にサポート

よくある原因③ 食事・飲酒による発汗反応(味覚性発汗)

辛いものや熱い料理を食べたときに、顔から汗が噴き出す経験はありませんか?

これは「味覚性発汗」と呼ばれ、舌の神経が刺激されて顔面の汗腺が活性化する現象です。

特に、おでこ・鼻・口まわりなど、味覚神経と関係の深い部位で起こりやすく、

食事内容によって一時的に汗が集中することがあります。

▶対策:激辛・熱い食事・アルコールを控える/食後に冷たいタオルで体温をクールダウン

よくある原因④ 運動不足や肥満による体温調節の乱れ

日常的に運動をしていない人は、汗腺の働きが偏りやすいと言われています。

全身でうまく汗をかけないため、顔や頭などの一部に集中して汗が出る状態になるのです。

また、肥満傾向の人は体温が上がりやすく、熱を逃がそうとして顔から多量の汗を出すケースも。

これは体が正常に体温を下げようとしている反応です。

▶対策:軽い運動や入浴で「全身の発汗力」をバランスよく鍛える

よくある原因⑤ 皮脂や毛穴の影響で“汗が出やすい体質”

顔のTゾーンや鼻周りは、皮脂腺が発達しているため汗腺の活動も活発です。

特に男性や脂性肌の人は、毛穴が開きやすく、汗と皮脂が混ざって“テカリやすい”と感じやすい傾向があります。

また、遺伝的に汗腺の数が多い人もおり、「体質」として顔だけに汗をかきやすい場合もあります。

▶対策:皮脂コントロール化粧水・収れん化粧品の使用/汗をかいたら優しく拭き取るケアを

🟦まとめ

-

顔は構造的にも汗をかきやすい部位

-

自律神経やホルモンバランス、食事・体質などが複合的に関係

-

生活改善+リラックス習慣で汗バランスを整えるのが第一歩

顔だけ汗をかくのは病気のサイン?見分けるポイント

「顔だけ異常に汗をかく」「片側だけ汗が出る」「止まらないほど汗が流れる」──

このような症状が続く場合、単なる体質や暑さだけではなく、体の異常が関係しているケースもあります。

ここでは、注意したい病気のサインと見分け方を解説します。

片側だけ汗をかく場合は「神経疾患」の可能性も

もし顔の片側だけに汗をかく、または反対側がまったく汗をかかない場合は、

神経の異常が関係している可能性があります。

代表的なのが「ホルネル症候群(Horner症候群)」などの交感神経障害。

首や胸部の神経に異常があると、顔の左右どちらかで汗のかき方に差が出ます。

また、脳梗塞や頸部の腫瘍・外傷によって自律神経が圧迫され、発汗機能に偏りが出ることも。

こうした場合は、片側だけの発汗+瞼の下がり・瞳孔の異常などを伴うことがあります。

▶対策:

-

片側のみの発汗や顔の左右差が続く場合は、早めに神経内科や脳神経外科を受診。

-

MRIなどで原因を特定し、神経の異常がないかを確認しましょう。

発汗量が極端に多いなら「多汗症(局所性多汗症)」を疑う

顔の汗が「滝のように出る」「人前で恥ずかしいほど流れる」といった場合、

原発性局所性多汗症の可能性があります。

これは体温調節とは関係なく、精神的な緊張や刺激で異常に汗をかく病気。

特に「頭部・顔・わき・手のひら」など限られた部位に集中して発汗します。

特徴としては──

-

寒い時でも汗が出る

-

左右対称に発汗する

-

原因となる病気が見当たらない

といった点が挙げられます。

▶対策:

-

皮膚科で多汗症の診断を受ける

-

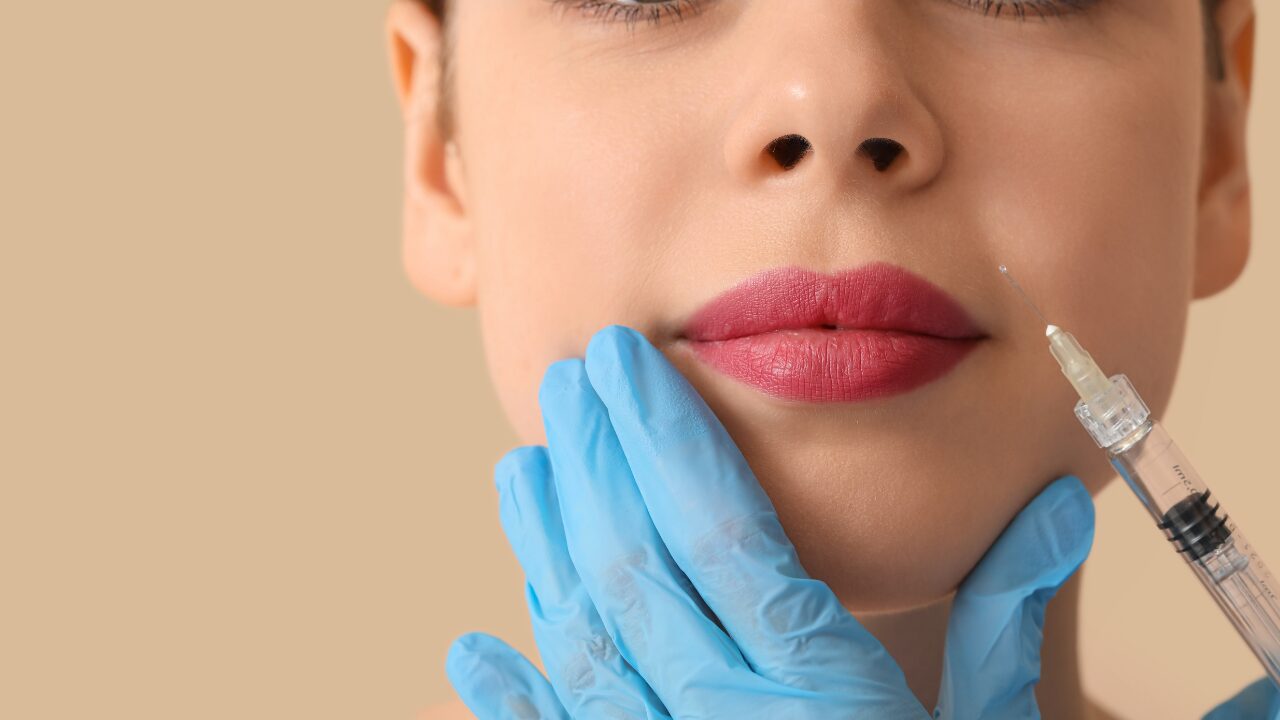

ボトックス注射や**外用薬(抗コリン薬)**で汗を抑える治療が可能

-

精神的ストレスが関与する場合は、心療内科でのサポートも効果的

のぼせや発汗を伴う「更年期障害」「甲状腺疾患」もチェック

顔のほてりや発汗が突然起こる場合、ホルモンバランスや内分泌系の異常が関係していることがあります。

代表的なのが、

-

更年期障害(女性ホルモンの低下によるホットフラッシュ)

-

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

更年期障害では、エストロゲンの減少により自律神経が乱れ、

顔や首を中心に急な発汗やのぼせを感じることがあります。

一方、甲状腺機能亢進症では、代謝が異常に活発になり、

発汗・動悸・体重減少・手の震えなどが同時に起こります。

▶対策:

-

婦人科または内分泌内科でホルモン検査・甲状腺機能検査を受ける

-

更年期の場合はホルモン補充療法(HRT)、

甲状腺疾患の場合は薬物療法や生活管理で改善可能です。

病院を受診したほうがいいサインとは?

顔の汗が一時的なものなら心配はいりませんが、

以下のような症状がある場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

-

顔の片側だけ汗をかく・または全くかかない

-

顔汗がひどく、日常生活に支障がある

-

のぼせ・動悸・体重減少など、他の症状を伴う

-

夜間や安静時にも大量の汗が出る

-

発汗に加えて、しびれ・頭痛・視力異常がある

これらは、多汗症・自律神経障害・ホルモン異常・神経疾患のサインであることも。

自己判断せず、まずは皮膚科・内科・婦人科など専門医に相談することが安心です。

🟦まとめ

-

顔の汗に左右差がある場合は神経系の異常に注意

-

異常な量の汗は多汗症の可能性も

-

のぼせ・ほてり・動悸を伴うならホルモンや甲状腺疾患を疑う

-

「続く汗」や「片側発汗」は、医師の診察を早めに受けるのが◎

日常生活でできる!顔汗対策法

顔の汗は、日々のちょっとした工夫で軽減できます。

ここでは、今日から始められる生活習慣&ケアの実践法を紹介します。

原因を踏まえた上で、自分に合う対策を組み合わせてみましょう。

① ストレス・緊張を和らげる呼吸&リラックス習慣

緊張したときや人前に立つときに顔汗が出る人は、交感神経の過剰な働きが原因です。

まずは呼吸を整えることから始めましょう。

特に効果的なのが「腹式呼吸」です。

鼻からゆっくり息を吸い、口から長く吐くことで、副交感神経が優位になり、発汗を抑える効果があります。

また、日常的にストレスを溜めないために、

-

就寝前のストレッチやアロマ入浴

-

休日の散歩や深呼吸タイム

-

趣味や音楽などの“自分を落ち着かせる時間”

を意識的に取り入れるのがおすすめです。

▶ポイント:

「緊張=汗をかく」と意識してしまうと逆効果。

“呼吸に集中する”だけでも自然と汗が落ち着いてきます。

② 顔汗専用の制汗剤・あぶらとりアイテムを活用

市販の顔汗専用制汗剤は、汗を一時的に抑えるのに効果的です。

特に「塩化アルミニウム」や「パウダー成分」が配合されたものは、汗腺を引き締めて発汗をコントロールします。

また、汗と皮脂が混ざるとテカリやメイク崩れにつながるため、

-

あぶらとり紙や吸収パウダーでこまめにケア

-

拭くときはゴシゴシせず、やさしく押さえるように

が基本です。

外出時やプレゼン前など、「ここぞ」というタイミングに使うと安心感もアップします。

▶ポイント:

顔用と体用では刺激の強さが違うため、必ず「顔用制汗剤」を選ぶようにしましょう。

③ 食事・カフェイン・アルコールを見直す

発汗を誘発する食品を摂りすぎると、顔汗が悪化することがあります。

特に以下の3つは要注意です。

-

辛い料理や熱いスープ類(味覚性発汗)

-

コーヒー・緑茶などのカフェイン飲料(交感神経を刺激)

-

アルコール(血管拡張によるほてり)

これらは、体温上昇や神経刺激によって汗を増やす要因になります。

完全にやめる必要はありませんが、頻度やタイミングを意識的に調整しましょう。

▶ポイント:

「水・麦茶・常温のハーブティー」など、体を冷やしすぎない飲み物を日常的に選ぶと◎

④ 室温・服装で「体温上昇」をコントロールする

室温が高い、または厚着をしていると、体が熱を逃がそうとして顔に汗が集中します。

体温を一定に保つためには、「涼しい環境+通気性のよい服装」が大切です。

-

室温は25〜26℃前後を目安に設定

-

扇風機やハンディファンで顔まわりの熱を逃がす

-

通気性の高いリネン・コットン素材を選ぶ

また、職場や外出先では、**首元や背中を冷やす“冷感タオル”**が効果的。

顔ばかり冷やすと逆に反動で汗が出やすくなるため、体全体の温度バランスを意識しましょう。

▶ポイント:

「顔を冷やす前に首の後ろを冷やす」と、全身のクールダウンがスムーズに。

⑤ 自律神経を整える生活リズムを意識

顔汗を根本的に減らすには、自律神経のバランスを整えることが最も重要です。

自律神経は「睡眠・食事・運動」のリズムに大きく左右されます。

今日からできる基本習慣としては、

-

7時間前後の十分な睡眠

-

朝の光を浴びて体内時計をリセット

-

軽い運動(ウォーキングやストレッチ)を毎日10〜20分

-

食事は3食リズムを崩さず摂る

こうした「生活の土台」を整えることで、交感神経の過剰反応が和らぎ、発汗コントロールがしやすくなります。

▶ポイント:

寝る直前のスマホや夜更かしは交感神経を刺激するため、**就寝1時間前は“リラックスタイム”**を意識して。

🟦まとめ

-

ストレス軽減&呼吸法で発汗スイッチをオフに

-

顔用制汗剤・吸収アイテムでメイク崩れを防ぐ

-

食事・環境・生活リズムを整えることで、汗を根本からコントロール

医療的なアプローチもある!ひどい場合の治療法

顔の汗が日常生活に支障をきたすほど多い場合は、「多汗症」などの疾患が関係している可能性があります。セルフケアで改善が見られないときは、皮膚科や専門クリニックでの治療も検討してみましょう。ここでは代表的な治療法を紹介します。

① 皮膚科でのボトックス注射(発汗抑制)

顔の多汗治療でよく行われるのが「ボトックス注射」です。

ボツリヌス毒素という成分が、汗を出す神経伝達を一時的にブロックし、発汗を抑える働きをします。効果は通常3〜6か月ほど持続し、繰り返しの施術で長期的な改善が期待できます。額や鼻周りなど、汗が特に気になる部位への施術が一般的です。

② 内服薬・外用薬による発汗コントロール

発汗を抑える薬としては、「抗コリン薬」などの内服薬や、塩化アルミニウムを配合した外用薬が処方されることがあります。

これらは汗腺の働きを抑えることで、全身または局所の発汗を軽減します。ただし、副作用(口の渇き・ほてりなど)が出ることもあるため、医師の指導のもとで使用することが大切です。

③ 多汗症治療(イオントフォレーシス・交感神経遮断術など)

重度の多汗症と診断された場合は、より専門的な治療が選択肢に入ります。

たとえば「イオントフォレーシス」は、微弱な電流を流して汗腺の働きを一時的に抑える治療法です。手足の多汗で多く用いられますが、顔への応用も一部可能です。

また、手術による「交感神経遮断術(ETS)」は、発汗の神経伝達そのものを遮断する方法で、最も強力な治療ですが、副作用(代償性発汗など)もあるため慎重な判断が必要です。

④ 根本的原因の特定と生活指導

顔の汗がひどいからといって、すべてが多汗症とは限りません。

ホルモンバランスの乱れ、甲状腺機能の異常、自律神経の不調など、内科的な原因が潜んでいることもあります。

医療機関では、血液検査や問診によって原因を特定し、生活習慣の見直しやストレスケアなどを組み合わせた総合的な治療が行われます。

🟦 まとめ|医療の力で「顔汗ストレス」から解放されよう

セルフケアで改善が難しい顔汗は、医療の力を借りることでコントロールが可能です。

まずは皮膚科や多汗症外来で相談し、自分の症状に合った治療法を見つけましょう。

まとめ|「顔だけ汗」の原因を知れば対策できる!

顔だけに汗をかくと、「自分だけ汗っかきかも…」と気にしてしまう人も多いですが、原因を理解すれば対策は必ず見つかります。

一時的なものから慢性的なものまで、体が出すサインを見逃さず、適切なケアで快適な日常を取り戻しましょう。

① 一時的な汗かきは自然な反応のことも多い

緊張・暑さ・辛い食べ物などによる一時的な顔汗は、体温調節やストレス反応として自然な現象です。

無理に抑え込もうとするよりも、「体が頑張っている証拠」と受け止め、深呼吸や涼しい環境でクールダウンするのが◎。

一過性のものであれば、心配しすぎる必要はありません。

② 原因を見極めて“生活+医療”の両面からケアを

顔汗の背景には、生活習慣の乱れや自律神経のバランス、ホルモン変化など、さまざまな要因が関係しています。

まずは、ストレス管理・体温コントロール・食習慣の見直しなど、日常生活から整えることが基本。

それでも改善が見られない場合は、皮膚科でのボトックス治療や外用薬など、医療的なアプローチも検討しましょう。

「生活+医療」の両軸で取り組むことで、より確実な改善が期待できます。

③ 放置せず、快適な毎日を取り戻そう!

顔汗は放っておくと、メイク崩れや人前での不快感など、生活の質を下げてしまう原因になります。

一人で悩まず、セルフケアと専門相談を上手に組み合わせて対処することが大切です。

汗のコントロールは「恥ずかしいこと」ではなく、「体と向き合う第一歩」。

正しい知識とケアで、自信を持てる毎日を取り戻しましょう。

🟦 ポイントまとめ

・顔汗の多くは自然な生理反応

・生活習慣+医療でのWケアが効果的

・早めの対策で、ストレスのない快適な生活へ