朝起きた瞬間、「首が痛い…」と感じたことはありませんか?

実はその違和感、寝ている間の姿勢や寝具の影響が大きい場合があります。枕の高さやマットレスの硬さが合っていないと、首の筋肉に負担がかかり、起床時のこりや痛みにつながることも。

この記事では、朝の首の痛みの主な原因から、快眠につながる寝具・枕の選び方、改善のための生活習慣までを、医師監修のもとでわかりやすく解説します。

「首の痛みを繰り返さない寝方」を身につけて、スッキリ目覚める朝を取り戻しましょう。

朝起きたときに首が痛い…それって寝具が原因かも?

朝の首の痛みは“寝ている間の姿勢”サイン

朝起きたときに首がこわばっていたり、痛みを感じる場合は、「寝ている間に首へ負担がかかっている」サインかもしれません。

本来、睡眠中の首や肩の筋肉はリラックスしている状態が理想ですが、不自然な角度で長時間固定されると筋肉が緊張し続け、血流が滞って痛みが起きやすくなります。

とくに次のような状態は、首痛の原因になりやすいです。

-

枕の高さが合わず、あごが上がったり、首が前に曲がっている

-

寝返りが少なく、同じ姿勢で一晩中寝ている

-

横向き寝やうつ伏せ寝が多く、首だけがねじれた姿勢になっている

このような「寝姿勢のクセ」を放置すると、寝ても疲れが取れない・朝から肩こりがひどいといった不調にもつながります。

まずは、自分の寝姿勢が自然なカーブを保てているかを見直してみましょう。

合わない枕やマットレスが、首の筋肉に負担をかけていることも

朝の首の痛みは、枕やマットレスが体に合っていないことが原因のケースも少なくありません。

寝具が合っていないと、首の角度が不自然になり、首まわりの筋肉や関節に負担が集中してしまいます。

特にチェックしたいのは以下のポイントです。

🔹枕の高さ

高すぎる枕はあごが引けて首の後ろを圧迫し、低すぎる枕は頭が沈みすぎて筋肉が引っ張られます。

理想は、仰向けになったときに首の後ろにすき間ができない高さです。

🔹枕の硬さ・素材

硬すぎる枕は一点に圧がかかり、柔らかすぎると頭が沈み込みすぎて姿勢が崩れます。

自分の頭の形や寝姿勢に合わせ、適度にフィットする弾力性のある素材(低反発やパイプなど)を選びましょう。

🔹マットレスの沈み込み具合

マットレスが柔らかすぎると、背中から腰までが沈んで首だけが浮く状態に。

一方、硬すぎると肩や腰に負担がかかり、自然なS字カーブを維持できません。

理想は、体の重さを均等に支える反発力のあるマットレスです。

💡ワンポイントアドバイス:

枕とマットレスは“セット”で考えるのがコツです。

マットレスが沈み込みやすい場合は枕を低めに、硬めのマットレスなら枕を少し高めにするなど、全体のバランスで首の角度を整えることが、痛み改善への第一歩になります。

考えられる首の痛みの原因とは?

首の痛みの原因は、寝具の不具合だけではありません。

日常の姿勢や生活習慣、さらには病気が関係していることもあります。

ここでは、代表的な原因を順に見ていきましょう。

寝相や枕の高さが合っていない

朝起きたときの首の痛みで最も多いのが、寝相や枕の高さが合っていないことによる筋肉への負担です。

寝ている間に体重の約8%を支える首は、わずかな角度のズレでも緊張しやすく、血行不良やこりの原因になります。

特に以下のような人は要注意です。

-

枕が高くてあごが引け、首の後ろが詰まる

-

枕が低すぎて頭が沈み、首が反り返っている

-

うつ伏せ寝で、首が長時間ねじれている

対策としては、「首と背骨が一直線になる高さ」を意識して枕を選ぶこと。

また、寝返りをしやすい寝具環境(広さ・マットレスの反発力)を整えると、首の負担を軽減できます。

長時間のデスクワークやスマホ姿勢の影響

昼間の姿勢も、朝の首痛に深く関わっています。

前かがみ姿勢やスマホ操作で首が前に出る「ストレートネック(スマホ首)」になると、睡眠中も筋肉がこわばりやすくなります。

実際、首の角度が15度前に傾くだけで、首に約12kgもの負担がかかるといわれています。

デスクワークが多い人は、

-

画面の位置を目線の高さに合わせる

-

1時間に1回は首・肩を回すストレッチをする

-

あごを軽く引く意識を持つ

といった姿勢改善を取り入れることが重要です。

「日中の姿勢を整えること=朝の首痛の予防」に直結します。

ストレスや冷えによる筋肉のこわばり

意外と見落とされがちなのが、ストレスや冷えによる血行不良です。

精神的ストレスを感じると、交感神経が優位になり、首や肩まわりの筋肉が緊張しっぱなしに。

さらに、冷えによって血流が滞ると、筋肉に老廃物が溜まり、朝起きたときに“重だるい痛み”を感じることがあります。

対策としては、

-

寝る前に湯船に浸かって体を温める

-

就寝中の冷え対策として首元を冷やさない(薄手のタオルやネックウォーマー)

-

深呼吸やストレッチでリラックスしてから眠る

など、「体と心をほぐす習慣」を取り入れると効果的です。

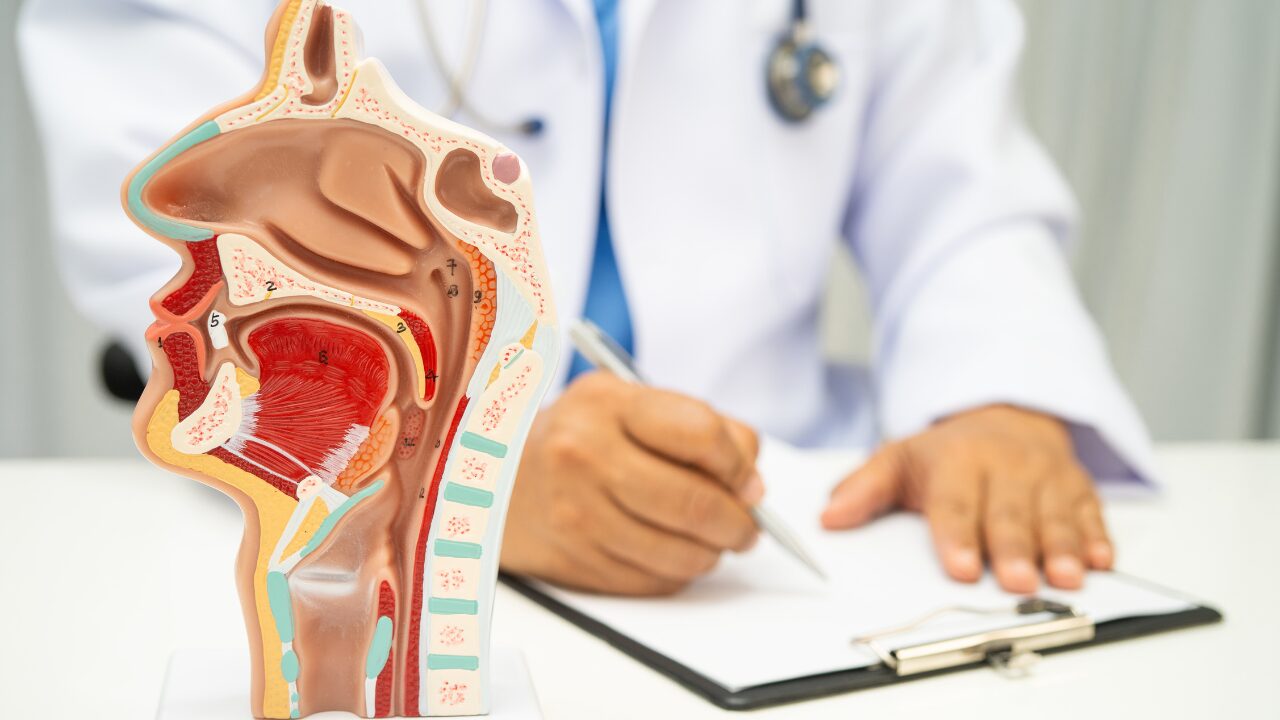

頸椎症など、病気が原因のケースも

首の痛みが長引く場合や、しびれ・頭痛・めまいを伴う場合は、

頸椎(けいつい)に異常がある可能性も考えられます。

代表的な疾患には以下のようなものがあります。

-

頸椎症(けいついしょう):加齢や姿勢不良によって首の骨が変形し、神経を圧迫する

-

頸椎椎間板ヘルニア:椎間板が飛び出し、神経を刺激して痛みやしびれを起こす

-

むち打ち症:過去の交通事故や衝撃が原因で慢性的な痛みが残る

このようなケースでは、自己判断でのストレッチやマッサージは逆効果になることもあります。

痛みが数日続く・手足のしびれがある・首を動かすと激痛が走るなどの症状がある場合は、

早めに整形外科や整骨院を受診しましょう。

💡ポイントまとめ

-

枕・寝相のズレ → 朝の筋肉痛やこりの原因

-

デスクワーク・スマホ姿勢 → 慢性的な首の緊張を招く

-

ストレス・冷え → 血行不良で首が硬くなる

-

頸椎疾患 → 放置するとしびれ・頭痛に進行する恐れあり

首が痛くならない低反発まくらはこちら🔻

首の痛みを和らげる寝具の選び方

首の痛みを根本的に改善するには、寝具の見直しが欠かせません。

睡眠中に首・肩の筋肉をしっかり休ませるためには、枕・マットレス・寝姿勢のバランスを整えることが大切です。

ここでは、快眠と首痛対策のための具体的な寝具選びのポイントを解説します。

枕は「高さ・硬さ・素材」の3点を見直す

首の痛み対策で最も重要なのが枕の高さ・硬さ・素材の見直しです。

合わない枕を使い続けると、首の自然なカーブ(頸椎のS字ライン)が崩れ、筋肉が常に緊張した状態に。

まずは、自分に合った枕を見つけることが首痛改善の第一歩です。

✅ 高さ

仰向けで寝たとき、首から背骨が一直線になる高さが理想です。

高すぎるとあごが引けて呼吸が浅くなり、低すぎると頭が落ち込み首が反り返ります。

目安として、枕の中央が後頭部、首元がしっかり支えられる構造のものを選びましょう。

✅ 硬さ

硬すぎると一点に圧がかかり、柔らかすぎると沈み込んで姿勢が崩れます。

おすすめは、頭を乗せたときにゆっくり沈み込み、自然に支えてくれる中反発〜低反発タイプです。

体格や寝姿勢に合わせて微調整できるタイプ(高さ調整シート付き)も◎。

✅ 素材

通気性が良く、形状を保ちやすい素材を選ぶと快適です。

たとえば、パイプ素材(通気性◎)・ラテックス(弾力性◎)・低反発ウレタン(フィット感◎)など、

自分の寝心地の好みや季節に合わせて選びましょう。

💡ワンポイント:

横向き寝が多い人は、仰向けよりも少し高めの枕が首の負担を減らします。

マットレスは「沈み込みすぎない」ものを選ぶ

マットレスは、枕と同じくらい首の健康に影響します。

柔らかすぎるマットレスは、体が沈み込みすぎて首だけが浮く状態になり、

一晩中、首や背中の筋肉が引っ張られ続けてしまいます。

逆に、硬すぎるマットレスは背中や肩に圧が集中し、寝返りがしづらくなります。

理想は、次のような特徴を持つマットレスです。

-

体圧を分散し、背骨の自然なS字カーブを保てる

-

寝返りがスムーズにできる反発力がある

-

肩や腰が適度に沈み、首がまっすぐ支えられる厚み

具体的には、高反発ウレタンやポケットコイルタイプなどが人気です。

特にデスクワークが多い人や姿勢に偏りがある人は、体のバランスを整える中~高反発マットレスがおすすめです。

寝姿勢を整える寝具の組み合わせが大切

枕やマットレスを単体で考えるよりも、「寝具全体で首と背骨のバランスを取る」ことが何より大切です。

たとえば、

-

柔らかいマットレスを使う場合 → 枕は低めに

-

硬めのマットレスを使う場合 → 枕はやや高めに

といったように、首から腰までが一直線になる姿勢を目指しましょう。

また、仰向け・横向きなど、寝姿勢のクセに合わせて寝具を調整するのもポイントです。

-

仰向け寝派 → 首元にフィットする低めの枕+中反発マットレス

-

横向き寝派 → 肩の厚みを支えるやや高めの枕+体圧分散マットレス

-

うつ伏せ寝派 → 首への負担が最も大きいため、できるだけ避けるのが理想

💡チェック方法:

仰向けに寝て、耳・肩・腰が一直線上に並ぶかを確認してみましょう。

このラインが保たれていれば、首への負担は最小限です。

まとめポイント

-

枕は「高さ・硬さ・素材」の3点で選ぶ

-

マットレスは「体圧分散」と「反発力」のバランスが重要

-

寝具全体で首と背骨のラインを整えることが、痛み軽減のカギ

朝の首の痛みを改善する生活習慣

朝起きたときに首が痛む原因の多くは、血行不良や筋肉のこわばり、姿勢のクセによるもの。

寝具を見直すだけでなく、日常の小さな習慣を変えることで、首の痛みを根本から改善できます。

今日から取り入れたい生活習慣を紹介します。

起床後の軽いストレッチで筋肉をほぐす

朝、目が覚めてすぐに体を動かすのは少しつらいかもしれませんが、

起床後のストレッチは首の痛み改善にとても効果的です。

寝ている間は筋肉がほとんど動かないため、血流が滞ってこわばりやすい状態。

軽く首を動かすことで、固まった筋肉が緩み、痛みや重だるさが和らぎます。

💡おすすめの“朝ストレッチ”

-

首をゆっくり左右に倒す(各5秒×3セット)

-

肩を大きく回す(前回し・後ろ回しを各10回)

-

あごを軽く引き、首の後ろを伸ばす(姿勢リセット効果◎)

ポイントは、「無理に伸ばさず、気持ちいい範囲で行う」こと。

力を入れすぎると逆に筋肉を痛めることがあるため注意しましょう。

スマホ首・猫背を防ぐ姿勢意識を

日中の姿勢が悪いと、夜寝ている間も首が緊張し、朝の痛みにつながります。

特に多いのが、スマホやパソコン操作による「スマホ首」や猫背姿勢」。

首が前に出る姿勢を続けると、首の骨(頸椎)がまっすぐになり、筋肉に過剰な負担がかかります。

改善のポイント

-

スマホは顔の高さで持つ

-

デスクワーク中は背もたれに軽くもたれ、あごを引く

-

1時間に1回は立ち上がって首・肩を回す

また、普段から「耳・肩・腰が一直線になる」姿勢を意識するだけでも、首への負担はぐっと減ります。

姿勢を整えることは、朝の首痛だけでなく、肩こり・頭痛の予防にも効果的です。

湯船に浸かって首まわりの血行を促す

首の痛み対策には“温める”ことが最も基本。

湯船に浸かることで全身の血流が改善し、首や肩の筋肉が柔らかくなります。

シャワーだけで済ませている人は、週に数回でも良いのでぬるめ(38〜40℃)のお湯に15分程度浸かる習慣を。

さらに、入浴中に以下のような簡単ケアをプラスすると効果的です。

-

蒸しタオルで首の後ろを温める

-

ゆっくり首を回して可動域を広げる

-

深呼吸をして筋肉の緊張を解く

血行が良くなることで、老廃物や疲労物質が流れ、翌朝の首の軽さが変わります。

就寝前のリラックスタイムで緊張をほぐす

一日の終わりに心身の緊張をほぐす時間を持つことも、朝の首痛予防に欠かせません。

ストレスや精神的な緊張は、無意識のうちに首や肩の筋肉を硬直させてしまうからです。

おすすめの習慣は次の通りです。

-

就寝30分前はスマホ・PCをオフにする

-

深呼吸や軽いストレッチでリラックス

-

アロマやヒーリング音楽で副交感神経を優位にする

とくに、呼吸を深くするだけで首の緊張がほぐれ、血流が良くなるため、寝つきも改善します。

リラックスした状態で眠ることが、翌朝の「首の軽さ」につながります。

まとめポイント

-

起床後のストレッチで筋肉をほぐす

-

姿勢を整え、スマホ首を防ぐ

-

湯船で血流改善&筋肉の緊張を解消

-

就寝前のリラックスタイムでストレス軽減

首が痛いときは受診が必要なケースもある

首の痛みは、寝違えや姿勢の悪さといった一時的なものだけでなく、神経や関節に関わる病気が原因のこともあります。自己判断で放置すると悪化する場合もあるため、痛みの経過をしっかり観察することが大切です。

痛みが数日続く・しびれを伴う場合は整形外科へ

首の痛みが3日以上続く、もしくは腕や指にしびれ・力が入りにくい感覚がある場合は、整形外科の受診を検討しましょう。

これは、神経の圧迫(頸椎症や椎間板ヘルニア)が関係している可能性があります。早期に画像検査(レントゲンやMRI)を受けることで、原因を特定し適切な治療につなげられます。

原因が分からないまま放置はNG。早めの受診を

「そのうち治る」と放置してしまうと、慢性的な肩こりや頭痛、腕のしびれなどに発展する恐れも。

とくに、痛みが強まる・動かすたびに痛い・発熱を伴う場合は、感染や炎症の可能性もあるため、早めに医師に相談を。

原因を明確にすることで、セルフケアとの併用でより早く改善が見込めます。

ワンポイントアドバイス:

受診時には「痛みの出るタイミング」「寝具や姿勢の変化」「しびれの有無」などをメモして伝えると、診断がスムーズになります。

まとめ|首の痛みは「寝具の見直し」と「生活習慣」で軽減できる

朝起きたときの首の痛みは、日々の寝具選びや姿勢のクセを見直すことで大きく改善できます。高価な治療よりも、まずは自分の体に合った環境づくりから始めることが大切です。

自分の体に合った寝具で、朝の痛みを根本改善へ

首の痛みの多くは、「合わない枕やマットレス」が引き起こす寝姿勢の歪みが原因です。

枕は首のカーブを自然に支える高さを意識し、マットレスは沈み込みすぎず体をしっかり支えるものを選びましょう。寝具を変えるだけで、翌朝の目覚めが軽くなる人も多いです。

正しい姿勢と睡眠環境が“快眠の第一歩”

日中の姿勢やスマホの使い方も、首の負担に直結します。

背筋を伸ばす意識を持ち、長時間同じ姿勢を続けないようにしましょう。

また、寝る前に湯船で温まり、筋肉の緊張をほぐすリラックスタイムを取り入れるのもおすすめです。

💡 ポイント:

首の痛みは「年齢のせい」ではなく、日常の小さな習慣の積み重ねから起こります。

寝具と生活習慣を整えることで、痛みのない快適な朝と質の高い睡眠を手に入れましょう。

快適なマットレはこちら🔻【NELL マットレス】 ![]()