毎年4月末から5月初めに訪れるゴールデンウィーク。旅行やレジャーで楽しみにしている人も多い一方で、「そもそもゴールデンウィークってなぜ生まれたの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、この言葉の始まりは映画業界の宣伝から。さらに、祝日法の改正や時代背景によって現在の形に発展してきました。

この記事では、ゴールデンウィークの由来や成り立ちをわかりやすく解説し、世界の大型連休との違いやちょっとした豆知識までまとめてご紹介します。

ゴールデンウィークとは?基本の意味をおさらい

ゴールデンウィーク(GW)とは、日本における春の大型連休を指す言葉です。4月末から5月初旬にかけて祝日が集中しており、学校や会社が休みになりやすいため、多くの人が旅行やレジャーを楽しむ一大イベント期間となっています。

「ゴールデンウィークの由来とは?」と気になる人も多いですが、実はこの言葉は法律で定められたものではなく、映画業界から広まった“日本独自の呼び方”なのです。

ここではまず、ゴールデンウィークがいつなのか、そしてなぜ「ゴールデン」と呼ばれるようになったのかを見ていきましょう。

ゴールデンウィークの期間はいつ?

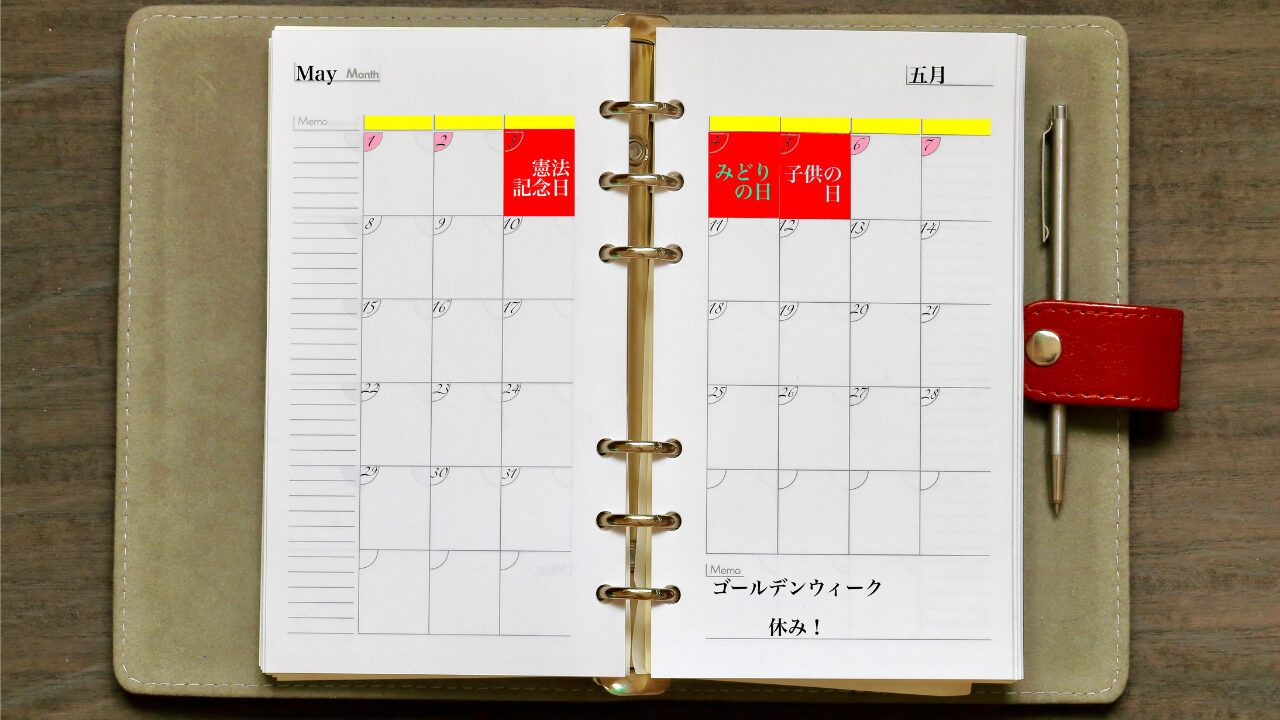

ゴールデンウィークは、4月29日(昭和の日)から5月5日(こどもの日)前後までを指すことが一般的です。

具体的には以下の祝日が含まれます。

-

4月29日:昭和の日

-

5月3日:憲法記念日

-

5月4日:みどりの日

-

5月5日:こどもの日

この間に土日が重なったり、平日を休みにして「飛び石連休」をつなげたりすることで、最長で10日以上の連休になる年もあるのが特徴です。

そのため、観光地や交通機関は一年でもっとも混雑する時期のひとつとして知られています。

なぜ「ゴールデン」と呼ばれるのか

「ゴールデンウィーク」という言葉は、1950年代に映画業界から広まった造語です。

当時、連休中に映画館へ多くの人が訪れ、興行収入が大きく伸びたことから、「最も売り上げが期待できる“黄金の週間”」として名付けられました。

実は、「ゴールデンウィーク」という呼び方は法律や公的な制度に基づくものではなく、メディアが広めた言葉なのです。

その後、テレビや新聞などでも使われるようになり、現在ではすっかり定着しました。

つまり、ゴールデンウィークの「ゴールデン」とは、人々にとっての特別で輝かしい休暇期間を意味すると同時に、経済的にも“黄金の時期”であることを表しているのです。

ゴールデンウィークの由来と歴史

ゴールデンウィークは今や日本の春の風物詩ともいえる大型連休ですが、その始まりは意外にも法律ではなく映画業界の宣伝戦略でした。さらに、戦後の「国民の祝日法」が背景にあり、徐々に現在のような形へと定着していきます。ここでは、誕生秘話から昭和・平成・令和へと続く変化までをわかりやすく解説します。

映画業界から始まった“ゴールデンウィーク”の誕生秘話

「ゴールデンウィーク」という言葉は、1951年(昭和26年)に映画会社・大映(現:角川映画の源流のひとつ)によって生み出された造語です。

当時の日本では、4月末から5月初めにかけて祝日が集中しており、多くの人々が映画館に足を運びました。特に、同年公開された映画『自由学校』が大ヒットし、この期間の興行収入が急増したことから、映画業界が「黄金週間=ゴールデンウィーク」と呼び始めたのです。

ラジオ業界に「ゴールデンタイム」という表現があったことも影響し、メディアに親しみやすい言葉として定着。現在のように国民全体が使う言葉になったのは、映画宣伝から広がった結果でした。

国民の祝日法と連休制度の関係

ゴールデンウィークの基盤となっているのが、**1948年に施行された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」**です。

この法律によって、

-

4月29日(昭和の日/かつては天皇誕生日→みどりの日)

-

5月3日(憲法記念日)

-

5月5日(こどもの日)

といった祝日が制定され、春の連休が形づくられました。

さらに、**祝日と祝日に挟まれた平日を休日とする「国民の休日」制度(1985年改正)**が導入されたことで、連休がつながりやすくなり、現在のような「大型連休」としてのゴールデンウィークが確立していきます。

昭和から令和へ、変わりゆくゴールデンウィーク

昭和から令和にかけて、ゴールデンウィークの形は少しずつ変化してきました。

-

昭和期:映画ブームとともに「黄金週間」という言葉が広まり、国民的な行楽シーズンに。

-

平成期:祝日法改正により「みどりの日」「昭和の日」が移動。旅行や帰省だけでなく、海外旅行も一般的に。

-

令和期:2019年の改元に伴う祝日増加で、最大10連休となり話題に。近年は働き方改革やコロナ禍の影響もあり、旅行だけでなく「近場でのリフレッシュ」や「おうち時間」を楽しむ傾向も強まっています。

このように、ゴールデンウィークは時代の流れとともに形を変えながらも、常に人々にとって“特別な休暇”として受け継がれてきたのです。

ゴールデンウィークと世界の大型連休を比較

日本のゴールデンウィークは「春にまとまった休みが取れる特別な期間」として定着していますが、世界にも似たような大型休暇があります。アメリカの「スプリングブレイク」、ヨーロッパの「バカンス」、アジアの旧正月や国慶節などと比べると、休暇の取り方や文化的背景に大きな違いが見えてきます。ここでは、日本のゴールデンウィークと海外の大型連休を比較してみましょう。

アメリカの「スプリングブレイク」との違い

アメリカの「スプリングブレイク(春休み)」は、主に大学生を中心とした学校の休暇で、2月~4月の間に1〜2週間程度設けられます。

-

目的:学生のリフレッシュ、旅行やイベント参加が中心

-

時期:大学ごとに異なり、全国一斉ではない

-

特徴:フロリダやカリフォルニアなどビーチリゾートに若者が集まる文化的イベント化

一方、日本のゴールデンウィークは全国民的に同じ時期に休む制度的な連休である点が大きな違いです。旅行需要が一気に高まるため、交通機関の混雑や料金の高騰が発生するのも日本ならではの特徴です。

ヨーロッパの「バカンス」との比較

ヨーロッパでは、特にフランスやイタリアを中心に「バカンス」という長期休暇の文化が根付いています。

-

期間:夏に3〜4週間、場合によっては1か月以上

-

目的:家族や友人との余暇、リゾート滞在、文化活動

-

社会的背景:労働者の権利として長期休暇を保障する文化が強い

日本のゴールデンウィークは最長でも10日前後で、カレンダーの並びによって変動します。つまり、ヨーロッパの「まとまった休みを必ず取る制度」と比べると、ゴールデンウィークは祝日の配置によって偶然生まれる短期集中型の休暇という違いがあります。

アジア諸国の大型連休との共通点と違い

アジアにも、日本のゴールデンウィークに似た「大型連休」が存在します。

-

中国:春節(旧正月/1月~2月)や国慶節(10月)に合わせて1週間前後の休み

-

韓国:秋夕(チュソク)、旧正月に数日〜1週間程度の連休

-

ベトナム:テト(旧正月)が最長で10日近い休暇になることも

これらは伝統的・宗教的な祭日をもとにした休暇である一方、日本のゴールデンウィークは近代法による祝日の集中で生まれた制度的な連休という点が大きな違いです。

ただし、いずれも「帰省ラッシュ」「交通機関や観光地の混雑」「料金の高騰」が起きやすいという共通点があり、“一斉に休む文化”がもたらす社会現象は似ています。

ゴールデンウィークにまつわる豆知識&トリビア

ゴールデンウィークは、日本人にとって春の一大イベントですが、知っているようで意外と知られていない豆知識も多く存在します。ここでは、よく話題になる「シルバーウィークとの違い」や「過去最長の連休」、さらに「人気の旅行先ランキング」を紹介します。旅行や会話の小ネタにぜひ活用してください。

「シルバーウィーク」との違い

ゴールデンウィークとよく比較されるのが「シルバーウィーク」です。

-

ゴールデンウィーク:4月末〜5月初旬、春の大型連休

-

シルバーウィーク:9月の「敬老の日」「秋分の日」と土日が重なったときに生まれる秋の連休

シルバーウィークは毎年あるわけではなく、**暦の並びによって発生したりしなかったりする“幻の大型連休”**です。これに対し、ゴールデンウィークは毎年必ず祝日が集中するため、安定して存在する連休となっています。

過去に最長で何連休になった?

ゴールデンウィークは祝日の配置や「国民の休日」の制度によって、年によって連休の日数が変わります。

-

2019年(令和元年):天皇の即位に伴い祝日が追加され、最長10連休となり大きな話題に。

-

通常の年でも、土日と祝日がうまくつながれば最大で9〜10日間の休みになるケースがあります。

一方で、カレンダーの並びが悪い年は「飛び石連休」となり、間の平日を休まないと大型連休にならないことも。これが日本独特の「カレンダー次第の休暇文化」といえます。

ゴールデンウィークに人気の旅行先ランキング

観光庁や旅行会社の調査によると、ゴールデンウィークは国内外ともに旅行需要が集中します。人気ランキングの傾向は以下の通りです。

-

国内旅行の人気スポット

-

東京ディズニーリゾート、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

-

沖縄・北海道・京都など観光地

-

帰省を兼ねた地方都市

-

-

海外旅行の人気スポット

-

近場のアジア(韓国、台湾、タイ)

-

リゾート地(ハワイ、グアム、バリ島)

-

欧米の観光都市(パリ、ロンドン、ニューヨーク)

-

ただし、航空券や宿泊料金が年間で最も高騰する時期でもあり、早めの予約や日程の工夫が欠かせません。

まとめ|ゴールデンウィークをもっと楽しむために

ゴールデンウィークは、単なる連休ではなく、歴史的な背景と文化的な意味を持つ特別な期間です。由来を知り、世界の大型連休と比較してみることで、日本の休暇の独自性や価値がより鮮明に見えてきます。ここでは、休暇をより豊かにするための2つの視点を振り返ってみましょう。

歴史や由来を知ると休暇がもっと特別に

「ゴールデンウィークの由来とは?」を知ると、この連休が単に祝日が並んだ偶然ではなく、映画業界の工夫や祝日法の改正など、時代とともに形づくられてきた歴史を持つことがわかります。

由来や背景を理解することで、旅行やレジャーの計画にも一層の意味が加わり、ゴールデンウィークを「学び」と「楽しみ」の両方を得られる期間として過ごせるようになります。

世界と比べて見える“日本らしい連休文化”

アメリカのスプリングブレイクやヨーロッパのバカンス、アジア各国の大型連休と比較すると、ゴールデンウィークには**「国民全体が同じ時期に一斉に休む」という日本独自の特徴**が際立ちます。

その結果、交通渋滞や混雑といった課題もありますが、同時に「みんなで同じ時間を楽しむ」文化は、日本ならではの一体感を生み出しています。

この視点を持つと、ゴールデンウィークは単なる休暇以上に、日本社会の価値観を映し出す鏡のような存在に思えてきます。

【じゃらん】国内25,000軒の宿をネットで予約OK!2%ポイント還元! ![]()