かつて日本では、人の「名前」には魂そのものが宿ると信じられていました。

そのため、日常では決して呼ばれない“もう一つの本名”――忌み名(いみな)が存在していたのです。

忌み名は、他人に知られないようにすることで悪霊や呪いから身を守るとされ、また敬意を示すための言葉のタブーでもありました。

本記事では、古代から現代に受け継がれる忌み名の起源・意味・文化的背景を徹底解説。

“名前に宿る力”を信じた日本人の精神性に迫ります。

忌み名とは?|本名を隠すという日本独自の文化

忌み名(いみな)の基本的な意味

「忌み名(いみな)」とは、古代から中世にかけて日本で使われていた“本当の名前”のことを指します。

人が公の場で名乗る名前(通称・仮名)とは異なり、忌み名はごく限られた人だけが知る、本来の名でした。

この「忌む」という言葉には、“畏れ敬う”と“避ける”の両義があります。

つまり、忌み名とは「軽々しく口にしてはならない名」であり、その人の魂や霊的な力が宿る特別な存在だと考えられていたのです。

そのため、家族や主君など、ごく親しい間柄を除き、他者が忌み名で呼ぶことは禁じられていました。

これは単なるマナーではなく、名前に宿る力を守るための“呪術的なタブー”でもありました。

「名を呼ぶ」ことが特別視された日本人の感性

古代日本では、「名を呼ぶ」行為そのものに霊的な影響力があると信じられていました。

言葉(ことば)には“ことのは”=「事を成す力」が宿るとされ、名前を呼ぶことは、その人の存在を動かす行為とみなされたのです。

そのため、名前を知られることは、相手に自分の本質を握られることにも等しいと恐れられていました。

たとえば、古事記や日本書紀の神話の中でも、神々が名を問う・隠す場面が多く登場します。これはまさに、「名=力」という古代人の世界観の反映です。

また、恋愛や詩歌の世界でも「名前を呼ぶ」「名を明かす」ことは、深い関係や魂の結びつきを象徴するものでした。

このように、日本人にとって「名」は単なる識別記号ではなく、“心”と“存在”を結ぶ神聖なことばとして扱われていたのです。

忌み名と「諱(いみな)」の違い

「忌み名」とよく混同される言葉に、「諱(いみな)」があります。

実はこの2つは非常に近い概念ですが、時代や文脈によって使い分けられてきました。

-

忌み名(いみな):古代的な呼称で、呪術的・信仰的な意味を強く持つ。

→「名を忌む」=口にすること自体がタブー。 -

諱(いみな):平安時代以降、貴族や武士の正式名として使われるようになった語。

→「公の場では呼ばない名」=儀礼的・格式的な意味合いが強い。

つまり、忌み名は“信仰的・呪術的”な側面、諱は“社会的・形式的”な側面が中心です。

時代が下るにつれて、「忌み名」は次第に「諱」へと置き換えられ、

最終的には「本名」「実名」などの概念に受け継がれていきました。

この変化は、日本人が“名に宿る霊的な力”を信じる文化から、“社会的アイデンティティ”としての名へ移行した歴史を映し出しています。

忌み名の歴史と起源|時代ごとの使われ方

古代の氏族社会と「名の呪力」信仰

日本における「忌み名(いみな)」の原型は、古代の氏族社会(ヤマト政権以前)にまでさかのぼります。

当時、人々は名前に霊的な力(言霊)が宿ると信じており、名を知られる=魂を支配されると考えていました。

そのため、氏族の長や巫女、祭祀を担う者は、本当の名を隠し、通称や役職名で呼ばれるのが一般的でした。

この習慣は、呪術的な攻撃(呪詛)から身を守るための“護身の知恵”でもあったのです。

また、『古事記』や『日本書紀』などの神話でも、神が名を問われて怒る・名を明かすことで契約が成立するといった場面が多く描かれています。

これは「名は存在そのものを象徴する」という古代人の信仰を示しており、

忌み名文化の根底には、“名=魂”という呪力信仰があったことが分かります。

平安時代の貴族文化と忌み名の形式化

平安時代に入ると、忌み名は「諱(いみな)」として形式化され、貴族社会の中で厳格に運用されるようになります。

身分の高い人の諱(本名)を公の場で呼ぶことは、無礼・不敬とされ、

代わりに通称(実名以外の呼び名)や官職名、あだ名で呼ぶのが礼儀でした。

例:

-

菅原道真 →「菅丞相」

-

藤原頼通 →「中宮大夫」

このように、貴族たちは自らの本名を口にせず、地位・役職・家柄を象徴する名で呼び合っていました。

これは単なる礼節ではなく、「名を呼ばれないこと」こそが尊敬の証とされたためです。

さらに、貴族の間では幼名・通称・諱・法名といった複数の名前を使い分ける習慣も発達しました。

つまり平安期には、忌み名は呪術的要素から社会的・格式的要素へと変化していったのです。

武士社会での“名乗り”と“本名”の使い分け

鎌倉〜戦国時代にかけて、武士の登場によって「名乗り文化」が盛んになります。

武士にとって名は家の名誉と忠義を象徴するものであり、戦場では「名乗る」ことで相手に自らの身分と覚悟を示しました。

しかし、戦場で名を名乗るといっても、それは通称(名乗り名)であり、

本名=諱(いみな)は依然として公の場では口にされない“隠された名”のままでした。

たとえば、「源義経」は諱であり、実際の戦場では「九郎判官義経」と官職名を添えて呼ばれました。

このように、武士社会でも「諱(忌み名)」は名誉と敬意を保つための“呼ばれざる名”として機能していたのです。

また、戦国大名たちが「幼名→通称→諱」と成長段階で名を変えていくのも、

名には運命を変える力があると信じられていたからでした。

つまり、武士にとって名前は「戦う力」「生きる証」「家の象徴」だったのです。

江戸時代以降に薄れる忌み名の風習

江戸時代に入ると、社会の安定とともに身分制度と名の制度が整備され、

「諱」や「忌み名」の文化は次第に日常生活から姿を消していきます。

庶民にも名字が普及し、戸籍や文書に“実名”を記す習慣が広まることで、

名前は次第に“個人を識別するための記号”としての性格を強めました。

ただし、その名残は今も一部に残っています。

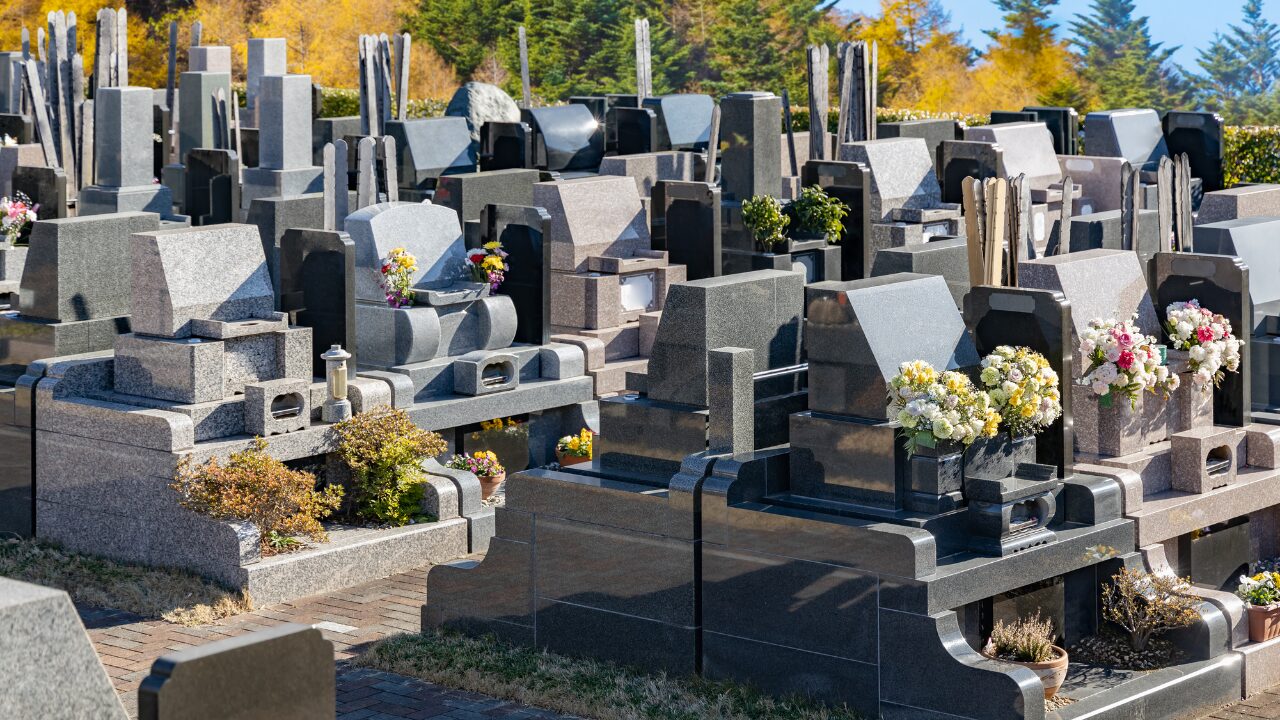

たとえば、僧侶や武士が亡くなった後に授かる戒名(かいみょう)や、

作家・芸術家が使う雅号・芸名などは、「本名を隠す文化」の延長線上にあります。

現代では、SNSやネット上で匿名・ハンドルネームを使うことも、

ある意味では“現代の忌み名文化”といえるでしょう。

表に出す名と心の奥の名を分ける感覚は、今も日本人の中に生き続けています。

忌み名に込められた意味と背景

名前=“魂”という古代日本の思想

古代の日本人にとって、名前は単なる呼称ではなく“魂の分身”でした。

この考え方は、「言霊(ことだま)」思想に深く根ざしています。

言葉には現実を動かす力が宿るとされ、特に人の名は“その人の存在そのもの”を象徴する神聖なものとみなされていました。

そのため、名を呼ぶことは、相手の魂を呼び出す行為であり、

名を知られることは、自分の力を他者に握られることを意味していました。

この発想が、「本当の名=忌み名を隠す」という文化の根底にあります。

また、「名」を変えることが運命を変えると信じられていたため、

成人・出家・出陣などの節目に改名や号の授与が行われるようになりました。

これは、魂の再生や新たな人生の始まりを意味する“儀礼的な再命名”であり、

日本人が「名に魂が宿る」と信じていた証といえるでしょう。

「呼ばれない名前」が持つ保護と敬意の意味

忌み名は、「呼ばれないことで守られる名」でもあります。

古代の人々は、名前を呼ぶことでその人の存在が“現実世界”と“霊的世界”の間を行き来すると考えていました。

そのため、親しい者や主従関係など、特別な絆がある間柄だけが忌み名を知ることを許されたのです。

また、身分の高い者や神仏に対しては、本名を直接呼ぶことが不敬にあたるとされました。

これは単に礼儀というよりも、「呼ぶことで相手の力を動かしてしまう」ことへの畏れから生まれた感覚です。

たとえば、

-

天皇を「すめらぎ」「大君(おおきみ)」などの称号で呼ぶ

-

主君や師匠を名前で呼ばず、「殿」「先生」と呼ぶ

といった日本的な習慣にも、この名を“呼ばない文化”の名残が見られます。

つまり、忌み名は「隠すことで敬意を示し、守ることで力を保つ」――

名に対する“畏敬と保護”の思想が凝縮された、日本独自の言葉文化なのです。

神道・仏教に見る「名」のタブー性

忌み名の背景には、日本古来の神道的信仰と、後に伝来した仏教思想の両方が影響しています。

神道では、「名」は神の本質を表すものであり、

神の真名(まな)を軽々しく口にすることは神威(しんい)を損なう行為とされました。

『古事記』に登場する天照大神や須佐之男命の神話でも、

“名を問う・名を隠す”という行為が重要な意味を持っています。

一方、仏教では、名前は“この世の執着”の象徴ともされ、

出家の際には俗名(本名)を捨て、法名・戒名を授かるのが慣例でした。

これは「俗世の名を捨て、仏の弟子として生まれ変わる」ことを意味します。

こうした宗教観の融合により、日本では「名を隠す・変える・呼ばない」ことが

“浄化・敬意・再生”を表す象徴的な行為として根付いていきました。

現代においても、亡くなった人に戒名を授けることや、

神社で神の本名(御名)を秘して「お稲荷さん」「天神さま」と呼ぶことなど、

この“名のタブー”文化は今なお形を変えて生き続けています。

現代に残る「忌み名文化」の名残り

戒名・芸名・ペンネームとの共通点

「忌み名」のような“本名を隠す文化”は、現代でもさまざまな形で受け継がれています。

その代表例が、戒名・芸名・ペンネームといった「本名以外の名前を持つ」習慣です。

まず、戒名(かいみょう)は仏教における“死後の名”であり、

生前の俗名を離れ、清らかな存在として新たに生まれ変わるための名前です。

これは、古代の「本名を隠して魂を守る」発想と同じく、

名に“再生”と“浄化”の意味を込めた現代の忌み名文化といえます。

一方、芸名・ペンネーム・雅号は、創作や表現の世界における“別の人格”を表す名前です。

芸能人が「本名を出さずに活動する」のは、

プライベートと作品・舞台上の自分を分けて守るための象徴的行為でもあります。

つまり、戒名も芸名もペンネームも、いずれも

「本名を隠すことで、別の“自分”を生きる」

という忌み名文化の精神を現代に残しているのです。

ネット上のハンドルネームも“現代の忌み名”?

SNSやインターネットの世界で多くの人が使うハンドルネーム(HN)やユーザー名も、

実は“現代の忌み名”といえる存在です。

オンライン上で本名を明かさず活動するのは、

単に匿名性の確保だけでなく、「名前=アイデンティティを守る」行為でもあります。

古代の人々が呪詛や権力から魂を守るために忌み名を隠したように、

現代人もデジタル社会の中で“自分という存在”を守るための名前を使っているのです。

また、SNSでは「リアルとは違う自分」を表現するために、

名前を変えて活動する人も少なくありません。

これは、忌み名の持つ“名前を変える=新しい自分になる”という文化的意味とも重なります。

つまり、ネット上のハンドルネームは、

「呼ばれ方を選ぶことで、存在の形をコントロールする」

という、日本的な“名に宿る力”の発想を現代に再現しているといえるでしょう。

“名前を隠す”文化が示す日本人の精神性

「名前を隠す」「本名を呼ばない」という行為の背景には、

日本人特有の“名を神聖視する感覚”があります。

西洋では名前が「個人の識別記号」として使われるのに対し、

日本では古代から、名前は“魂の依り代(よりしろ)”として扱われてきました。

そのため、名を隠すことは“嘘”ではなく、

礼儀・敬意・自己防衛の表れだったのです。

この感覚は、現代にも次のような形で生きています。

-

敬称を付けて呼ぶ(「さん」「先生」など)

-

目上の人を直接名前で呼ばない

-

オンラインでは本名を出さずに活動する

-

亡くなった人に別名を授ける(戒名・法名)

これらはすべて、「名を軽々しく扱わない」という日本的な美意識に基づく行動です。

つまり、“名前を隠す文化”とは、他者を敬い、自分を守るための知恵と信仰が融合した精神文化なのです。

忌み名の風習は消えたわけではなく、

形を変えて今も私たちの日常やネット社会の中に息づいています。

まとめ|忌み名は“名”に込められた力を信じた証

かつての日本では、「名には霊的な力が宿る」と信じられていました。

忌み名(いみな)は、単なる呼称ではなく、その人の“魂”と結びつく神聖な存在だったのです。

普段は呼ばず、限られた場面でのみ使うことで、他者から魂を守り、敬意を示すという思想が根底にありました。

現代では“忌み名”という言葉自体は使われなくなりましたが、戒名や芸名、ネット上のハンドルネームなどにその文化は確かに息づいています。

それは、「本当の自分」を秘め、場面ごとに“名を使い分ける”という日本人ならではの繊細な言葉観の表れでもあります。

名前は単なる識別ではなく“祈り”の形

古代の人々にとって、名を与えることは生命への祈りと祝福の行為でした。

子の健やかな成長を願い、悪霊から守るために“忌み名”を持たせたように、

名前にはいつの時代も「守り」「願い」「愛情」といった目に見えない力が込められています。

その意味で、忌み名は“恐れ”と同時に“祈り”の象徴でもあったといえるでしょう。

忌み名を知ることで見える日本人の言葉観

忌み名の存在を知ることは、日本人の言葉への信仰的な感性を理解する手がかりになります。

「言葉には力がある」「名前は魂を映す」という考え方は、今も多くの文化や慣習に残っています。

名付け、芸名、ペンネーム、SNSでの名前選び――

どれも“名に宿る力”を信じる心が続いている証です。

忌み名の歴史を通して、私たちは言葉と生きる日本人の精神性を再発見できるのです。