「てやんでぇ!」「いなせだねぇ」――そんな粋な響きに、どこか懐かしさと人情を感じたことはありませんか?

江戸言葉は、江戸時代の庶民が育んだ“粋”と“遊び心”が詰まった言葉文化。

商人や職人、長屋暮らしの人々が使っていた言い回しの中には、今も私たちの日常で生き続けているものがたくさんあります。

本記事では、現代にも残る江戸言葉一覧から、遊郭で生まれた「廓言葉」までを徹底解説。

意味や由来、使われ方を通して、江戸の人々が大切にした“心意気”と“人情”をひも解きます。

江戸言葉とは?|“粋”を重んじた庶民文化のことば

江戸言葉とは、江戸時代(1603〜1868)に江戸の町人や職人、遊女などの間で使われていた独特の言葉遣いです。

当時の江戸は、人口100万人を超える日本最大の都市。全国各地から人が集まり、さまざまな方言が交じり合う中で、自然と「江戸っ子ならではのテンポと洒落(しゃれ)」を持つ言葉文化が生まれました。

江戸言葉は単なる方言ではなく、人情・礼儀・美意識を表現する“生き方の言葉”ともいえます。

短く歯切れがよく、気取らず、それでいて品のある──そんな“粋”な響きが江戸言葉の魅力です。

江戸時代の生活から生まれた独特の言葉文化

江戸言葉は、町人や職人の日常から自然に生まれた「生活の言葉」でした。

魚河岸(うおがし)・大工・火消し・長屋など、庶民の世界で使われていた言葉が、やがて江戸全体の言葉文化として定着していきます。

たとえば、

-

「てやんでぇ(冗談じゃない)」

-

「しょうがねぇ(仕方がない)」

-

「やぼ(野暮)」

-

「いき(粋)」

-

「しょっ引く(捕まえる)」

といった表現は、江戸の職人や町人の口調から生まれ、現代でも耳にするものが多くあります。

また、当時は身分の違いを“言葉遣い”で示す文化もありました。

武士が使う“武家言葉”に対して、庶民は“江戸言葉”を誇りに思い、「俺たちは俺たちの言葉で生きる」という精神を持っていたのです。

つまり、江戸言葉は“庶民のアイデンティティ”を象徴する文化だったといえます。

“粋”と“いなせ”──江戸っ子が大切にした価値観

江戸言葉の根底にあるのが、“粋(いき)”と“いなせ”という美意識です。

「粋」とは、無駄を省き、控えめながらも洗練された心のあり方。

見た目の華やかさよりも、裏にある思いやり・人情・機転のよさを重んじる姿勢を指します。

一方の「いなせ」は、江戸の若者や職人が持つ“勢い”や“男気”を表す言葉。

たとえば祭りで法被を粋に着こなし、颯爽と立ち振る舞う姿が「いなせな兄さん」でした。

江戸言葉には、こうした価値観が自然に織り込まれています。

たとえば「野暮(やぼ)」という言葉は、“粋の反対語”として生まれたもの。

相手の気持ちを読めず、場の空気を壊す行為を“野暮”と呼び、相手を思いやることこそが粋という考え方が根づいていました。

このように、江戸言葉は単なる言語ではなく、江戸の美学と人間関係のマナーを映す鏡だったのです。

今も使われている!日常に残る江戸言葉一覧

江戸時代に生まれた言葉の中には、現代の私たちが無意識に使っているものも少なくありません。

「おっちょこちょい」「すっとこどっこい」「しょっちゅう」「てんやわんや」──これらはすべて江戸言葉の名残です。

江戸の町人文化は“洒落”と“テンポ”を重んじており、言葉そのものがリズムや音の響きを楽しむためのものでもありました。

つまり江戸言葉とは、感情と遊び心が融合した日本語の原点ともいえるのです。

「おっちょこちょい」「すっとこどっこい」など馴染みの表現

たとえば「おっちょこちょい」は、江戸の町人が軽率な人をからかうときに使った言葉で、

“おっちょこ(落ち着きがない)”+“ちょい(ちょっと)”を組み合わせた語感重視の造語です。

テンポよく口にできるように作られており、まさに江戸のリズム感覚を感じさせる表現といえます。

また、「すっとこどっこい」は間の抜けた人や失敗した人を茶化すときの言葉。

滑稽で柔らかい響きが特徴で、相手を笑いながら受け入れる江戸の人情が垣間見えます。

その他にも──

-

「しょっちゅう」(=頻繁に)

-

「てんやわんや」(=大騒ぎ)

-

「へっぴり腰」(=腰の引けた態度)

-

「のんき」(=楽天的)

といった表現も、実は江戸の町人が作った言葉です。

どれも感情の機微を軽妙に伝える“人間味のある日本語”ばかりです。

江戸の町人が使っていた“口のリズム”と言葉の洒落

江戸言葉の最大の特徴は、音の軽快さと語呂の妙にあります。

当時の江戸っ子たちは、言葉をただの伝達手段ではなく「芸」として楽しんでいました。

たとえば、

-

「てやんでぇ」(=冗談じゃねぇ)

-

「べらぼうめ」(=ばかやろう)

-

「こちとら」(=こちらは)

などは、怒っているようでどこかユーモラス。

その理由は、発音に“リズム”があるからです。

江戸の人々は、言葉に“間”や“音のノリ”を加えることで、感情を柔らかく伝える術を身につけていました。

怒りも笑いに変える、そんな“洒落(しゃれ)”の感覚が、江戸言葉の真髄なのです。

この「リズムと言葉の洒落」は、落語や歌舞伎にも受け継がれています。

セリフのテンポやオチの巧妙さは、すべて江戸言葉のリズム感から来ていると言われています。

意味と由来でわかる、言葉に込められた江戸の情緒

江戸言葉の多くは、人間の感情や生活のリアルを反映しています。

単なる“スラング”ではなく、そこには人との距離の取り方・思いやり・笑いのセンスが詰まっています。

たとえば、

-

「やぼ(野暮)」は「風情がわからない人」を指し、相手を傷つけない“やんわりとした否定”の言葉。

-

「いき(粋)」は“控えめで、さりげなく格好いい”を意味し、相手への気遣いを美徳とする心を表しています。

-

「けちん坊」「いけず」「ちゃらんぽらん」なども、行動より“人のあり方”を表す言葉として使われていました。

このように江戸言葉は、人情を言葉に映した文化遺産です。

意味や語源を知ることで、江戸の人々がどんな心で生きていたのか、当時の情景が浮かび上がります。

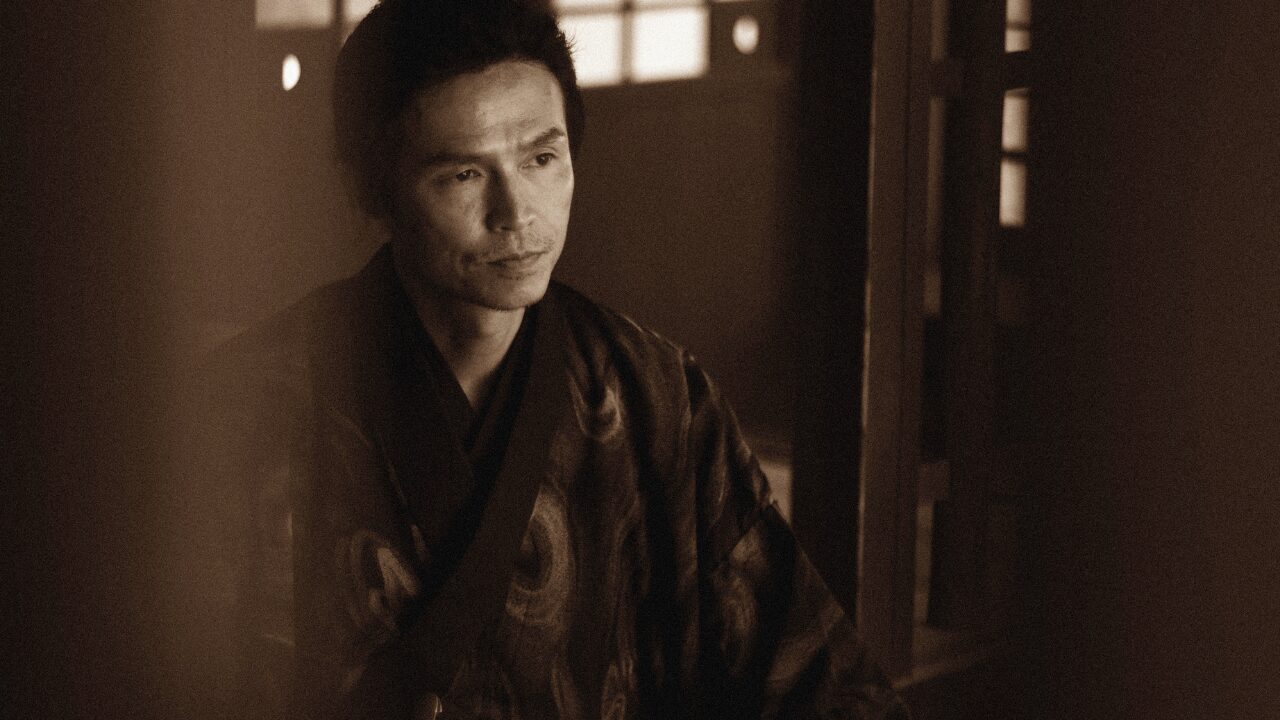

廓言葉とは?|遊郭文化が生んだ特別な言葉遣い

廓言葉(くるわことば)とは、江戸時代の遊郭(主に吉原)で使われていた特有の言葉遣いを指します。

この言葉は、遊女と客とのあいだに上品な距離感と幻想の世界をつくるために生まれました。

吉原は“江戸のもう一つの文化都市”とも呼ばれるほど洗練された社交の場であり、

そこでは単なる男女のやり取りではなく、言葉そのものが教養と品格の象徴でした。

廓言葉は、現代の敬語とは異なる独自の柔らかさと響きを持ち、

今もなお「日本語の美しさ」を象徴する表現として文学や映画に登場します。

遊女と客の“距離感”をつくる上品な言い回し

遊郭では、遊女が客に対してあまりに直接的な言葉を使うのは“野暮”とされていました。

そのため、上品で婉曲(えんきょく)な言い回しが自然と生まれていきます。

たとえば、

-

「いらっしゃいませ」ではなく「おいでなんし」

-

「ありがとうございます」ではなく「ありがとさんにござんす」

-

「そうです」ではなく「そうにござんす」

といった具合に、やわらかい語尾を多用して距離を保ちながらも親しみを伝えるのが特徴です。

この言葉遣いには、

「相手を立てつつも、軽んじられないようにする」という

女性としての誇りと教養が込められていました。

「ありんす」「〜どす」など、優雅な語尾の意味

廓言葉の代表といえば、「ありんす」や「〜どす」といった語尾。

これらは、当時の吉原で使われていた“遊女言葉”であり、会話に柔らかな響きを与えていました。

-

「〜にござんす」:上品な「〜です」「〜でございます」に近い意味

-

「〜ありんす」:女性らしく婉曲な「〜です」「〜します」

(例:「こちらにござんす」「そうでありんす」) -

「〜どす」:京都から伝わった“はんなり”とした語尾で、上流風の響きをもたせる表現

吉原は江戸の文化の中心でありながら、京言葉の影響を強く受けていました。

そのため、廓言葉は江戸弁×京言葉の融合といわれています。

「ありんす」はとくに有名で、のちに文学や芝居でも“遊女らしい口調”の代名詞として定着しました。

言葉ひとつで空気を変えられる──それが、廓言葉の最大の魅力です。

廓言葉から見える、江戸の社交文化と女性の教養

遊郭は、単なる娯楽の場ではなく、言葉と教養で楽しむ社交空間でした。

当時の高級遊女(太夫・花魁)は、客との会話で文学・俳句・時事・風流を語り合う知的な存在。

その中で培われたのが廓言葉です。

廓言葉には、

-

「相手を不快にさせない美しい話し方」

-

「間(ま)と抑揚で魅せる会話術」

-

「女性の品格と感情を同時に表現する工夫」

が凝縮されています。

つまり、廓言葉とは江戸女性の“教養と自立の象徴”だったのです。

その柔らかな響きと礼節は、現代の敬語文化や接客マナーにも受け継がれています。

江戸言葉から読み解く、当時の風俗と人間関係

江戸言葉は、単なる“方言”ではなく、江戸の人々の生き方や価値観そのものを映し出しています。

江戸の町では、身分や職業を超えて人と人が支え合い、助け合いながら生きる文化が根づいていました。

その背景には、言葉を通じて人との関係を円滑に保つ知恵があったのです。

「粋(いき)」と「野暮(やぼ)」、「義理」と「人情」──

これらはすべて、江戸の人間関係を形づくるキーワード。

江戸言葉をたどることで、当時の庶民の誇りと優しさが見えてきます。

商人・職人・長屋暮らしに根づいた“助け合い”の言葉

江戸の町人たちは、狭い長屋で肩を寄せ合いながら生活していました。

その中で大切にされたのが、“お互いさま”の精神です。

たとえば──

-

「持ちつ持たれつ」

-

「お互いさまでござんす」

-

「世話焼き」

といった言葉は、日常の助け合いと感謝の気持ちを表す江戸の言葉でした。

また、商人や職人の世界では、

-

「勘定はきっちり、心はまるく」

-

「相手を立ててこそ、粋な取引」

という価値観が生きており、言葉の端々に信頼と誠意が込められていました。

江戸言葉には、直接的に言わずとも“察して通じる”表現が多いのも特徴です。

それは、相手の立場を思いやる文化の表れでした。

男気・人情・洒落──言葉が映す江戸の価値観

江戸の町人社会では、派手さよりも“人情”や“気っ風(きっぷ)”が重視されました。

「男気」「義理」「洒落(しゃれ)」という言葉には、江戸人の生き方が凝縮されています。

たとえば、

-

「泣かせて笑わせる」

-

「粋に生きる」

-

「野暮はお断り」

といった言葉の裏には、人間味を大切にする江戸っ子の哲学があります。

「洒落」は単なるジョークではなく、心の余裕と機転の象徴でした。

相手を楽しませつつも、決して無礼にはならない──それが江戸の“粋”です。

この言葉の文化は、落語や芝居、職人の会話にも受け継がれ、

「笑いながら生きる」「軽やかに人と関わる」ことの大切さを伝えています。

江戸言葉が伝える“距離の美学”とユーモア

江戸言葉には、人との適度な距離を保ちながら親しみを伝えるという“美学”があります。

それは、現代のコミュニケーションにも通じる“言葉のセンス”です。

たとえば、

-

「こちとら○○でござんすよ」──自己主張しつつも、どこか柔らかい言い回し。

-

「てやんでぇ、べらぼうめ」──一見乱暴だが、実は親しみをこめた冗談口調。

-

「しょっ引く」「まっぴらごめん」──勢いのある表現で感情を伝えるが、裏には笑いがある。

これらは、江戸っ子が相手と近づきすぎず、離れすぎずの距離を取るための言葉でした。

つまり、江戸言葉は“人付き合いの作法”を教えてくれる日本語でもあるのです。

江戸のユーモアは、

「怒っても笑いに変える」「失敗を笑い飛ばす」ことで人間関係を保つ知恵でした。

現代社会においても、この江戸的ユーモアと間合いの取り方は学ぶ価値があります。

現代で楽しむ!江戸言葉の使い方とアレンジ

江戸言葉は、古めかしいどころか、今でも“粋なコミュニケーション”として活かせる魅力にあふれています。

現代のSNSや日常会話、さらにはエンタメの中でも活用できる表現を通して、江戸の洒落っ気と人情を感じてみましょう。

SNSや会話で使える“粋な一言”

江戸言葉の中には、現代の会話にもスッと溶け込むフレーズが多数あります。

たとえば、「野暮(やぼ)」は“センスがない”“空気が読めない”という意味で、今でも使われる言葉。

「いなせ」は、“颯爽として格好いい”という誉め言葉としてSNSでも映える表現です。

また、「しみったれ」「てやんでぇ!」などは、ちょっとした冗談やネタ投稿にも使える“江戸っ子ノリ”の言葉。

フォーマルな場では使いにくいですが、ユーモアを添えたい時には最適です。

言葉の背景を理解したうえで使うと、単なるスラングではなく、“文化を楽しむ表現”になります。

ドラマ・落語・歌舞伎から学ぶ江戸の言葉づかい

江戸言葉のリズムや抑揚を学ぶなら、落語や時代劇が最もおすすめ。

落語では、「てやんでぇ」「しょうがねぇなぁ」といった江戸弁が、登場人物の性格を際立たせる要素として使われています。

ドラマや歌舞伎でも、“間(ま)”の取り方や語尾の柔らかさに江戸の品格が宿っています。

特に歌舞伎の女形が使う柔らかな口調や、町人の軽妙なやりとりには、江戸文化特有の「距離の美学」が感じられます。

こうした作品を通じて“耳で覚える”と、自然に使いこなせるようになります。

江戸言葉を取り入れて、日常に“粋”をプラス

江戸言葉は、ただの古語ではなく、「言葉に美意識を持つ」ためのヒントにもなります。

たとえば、“遠回しな言い方で相手を立てる”“ユーモアで場を和ませる”など、現代にも通じる会話術が隠されています。

ビジネスの場でも、相手を思いやる「野暮なことは言わない」姿勢や、柔らかく断る「お察しのとおり」といった表現は、江戸的な“粋”の精神そのもの。

SNSでも、「今日のコーデ、ちょっといなせでしょ?」のように使えば、現代流にアレンジした江戸の心意気を表現できます。

江戸言葉は、使い方ひとつで会話に“味”を加える文化のスパイス。

ほんの一言でも、あなたの言葉がぐっと魅力的に響くでしょう。

まとめ

現代に生きる私たちが江戸言葉を使うことは、過去の文化をまねることではなく、“言葉に心を込める”という日本人らしい美学を取り戻すこと。

江戸の粋な表現を取り入れて、あなたの毎日に少しだけ“粋な風”を吹かせてみませんか?

まとめ|江戸言葉は“心意気”を伝える文化遺産

江戸言葉は、単なる昔の言葉ではなく、「生き方」や「人との向き合い方」を映す文化そのものです。

そこには、江戸っ子たちが大切にしてきた“粋(いき)”と“人情(にんじょう)”が息づいており、現代を生きる私たちにも多くのヒントを与えてくれます。

ただの言葉ではなく、“生き方”を映す日本語

江戸言葉の根底にあるのは、「相手を思いやり、自分を飾らずに表現する」という精神。

たとえば、“いなせ”には「さっぱりして潔い」、 “野暮”には「気が利かない」という意味がありますが、

それらは単なる評価ではなく、「どう生きることが格好いいか」という価値観の表れです。

また、「てやんでぇ!」のような乱暴に聞こえる言葉にも、照れ隠しや優しさが込められており、

江戸の人々の“温かい人間味”が垣間見えます。

つまり、江戸言葉は“心のあり方”を映し出す鏡。

その裏には、礼節と遊び心が共存する、粋な生き方の哲学があるのです。

現代に残る“粋な表現”を通して、江戸の心を感じよう

今も私たちの生活の中に残る「おっちょこちょい」「のんき」「いなせ」といった江戸言葉。

それらを何気なく使うだけでも、江戸時代から続く“言葉の情緒”を感じ取ることができます。

現代社会はスピードと効率を重んじる時代ですが、

だからこそ、言葉に“間”と“余白”を持たせる江戸の感性が、改めて注目されています。

江戸言葉を知ることで、

「人との関係に思いやりを持つ」「ユーモアを忘れない」「自分らしく生きる」——

そんな原点を再確認できるのです。

結び|江戸の“粋”は、今も私たちの中に

江戸言葉は、失われた文化ではなく、今も息づく“日本人の心意気”の象徴。

その響きには、他者を思いやる優しさ、そして人生を楽しむ遊び心が宿っています。

言葉を通して江戸の美学を感じることは、

忙しい現代にこそ必要な「人の温かさ」を思い出すことにつながるでしょう。

あなたも日常の中で、ほんの少し“江戸の粋”を取り入れてみませんか?

それだけで、言葉も、心も、きっと豊かに響くはずです。

使ってみたいイキでイナセな江戸ことば🔻